�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�i�n�ɑ��Y�@Part13 YouTube����>6�{ ->�摜>303��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/history/1521275224/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

�i�n�ɑ��Y�S�W���d���̋������Ȃ���ǂݐi�߂Ă܂���܂��B

���݁u�ĂԂ��@���v���i�s���ł��B

�O�X��

�i�n�ɑ��Y�@Part12

http://2chb.net/r/history/1516287702/ �y�}��z

�������E�I�s�ł͕���̏ꏊ�������͗��̏ꏊ�������i�]�k�̂Ƃ��́A���ڂ������j�B�]�_���ł́A���ڂ������B

����i�ɏo�Ă�����E����

����i�ɂ͏o�Ă��Ȃ����A�w�i�𗝉����邽�߂ɕK�v���Ǝv������

�y���Ӂz

���̃X���b�h�ł́A�i�n��i�𒉎������A���ɉ摜�����Ă��邽�߁A�G���O���摜���܂܂�Ă��܂��B

18�˖����̕����邢�͂����ɂȂ肽���Ȃ����́A�q�G���O���r��NG���[�h�ɓo�^�Ȃ��邱�Ƃ𐄏��������܂��B

�܂��A�G���O���摜�����X�������́A�K���q�G���O���r�̕�����Y�t���Ă�������悤�A���肢�\���グ�܂��B

�y���Ӂz

�����̃��[�U�[�̕��X���A���ݐi�s���̎i�n��i���ɏW�����āA���߂���������A�c�_���Ȃ����Ă����܂��B

���̎i�n��i�Ɋւ��ċc�_�Ȃ���������ׂ���Ȃ��肽�����͈ȉ��̃X���b�h�ւ����z�������肢�\���グ�܂��B

�����i�n�ɑ��Y�nj�Q�ɂ��Č��vol.3

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/history/1365866256/ �i�n�ɑ��Y�̉ƍN�ߏ��]���ُ͈�

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/history/1331922006/ �����y�[�X���グ�Ȃ��ƁA�M�҂����ʂ܂łɏI�����Ȃ��B

�Ō�̍�i�́A�w�X�����䂭�x�́u�F��E�Í��X���v�ɂȂ�\��B

��19�́@�ދ��i�Â��j

�ǂ������H���ƂȂ����Ȃ����ȁB�،˂������̂��H

�����{�����Ԓ�

���c���^��

���c�̔����ؘ_�́A�O���ɂ���Ėk�C���J��̗\�Z������邱�Ƃ��뜜���Ă̂��Ƃł������B

������

�����ېV�̌��J�ҁE�����������A�V���{�̉��B�ǐ��p���ɕs���������A�����U�N�ɗ��R�叫�̐g�ʼn��삵���Ƃ��A

>>15 �̎����������B

�ނ͂Ђ����Ɋx��̐S���������炵���B

���`�w�@�q1090-1155�r

�`�w�v�w�́A�����ĂЂ��܂������𒆍��E�Y�B�ɂ���x���_�̒��ɍ���A�_�ʼn���ꂽ��A��ɂ�f����������̂ŁA�����Ԃ��Ȃ������B

�����́A

>>15 �̎��ŁA��v�ۂ�`�w�ɉ������Ă���B

���x��@�q1103-1142�r

������v�̕����B���͖Q���B���쓒�A�i�͓�ȓ��A���j�o�g�B��v���U��������ɑ��Ċ��x�ƂȂ����������߂����A�x���̐��͂��g�傷�邱�Ƃ����ꂽ�ɑ��E�`�w�ɖd�E���ꂽ�B

�x��͌��A�~���̉p�Y�Ƃ��ď̂���ꂽ�B����ł������̗��j��̉p�Y�Ƃ����A�܂��x��̖��O��������قǂł���B

���F�g

���z�㉮�̏���

���Ȃ̘V��

�g�`�m�L�B�i�n����́u�Ɂv�Ə�����邱�Ƃ������B�t�����X�ꖼ�u�}���j�G�Fmarronnier�v�Ƃ��Ēm���Ă���B

�T���g���́u�q�f�v�ŁA��l���A���g���[�k�E���J���^���́A�����̃x���`�ɍ����Ėڂ̑O�̃}���j�G�̖̍����������A�������f���C�ɏP���A���ꂪ�g���̂������ɂ���Ƃ������Ɓh���N�������̂��ƋC�Â��B�܂�A���̓f���C�́g�����ɑ��锽���h�������̂��B

�����M

�����̌����i�̂Ȃ��ɂ����M�̏�i���������Ă݂����A�v���悤�Ȃ��̂��Ȃ��B

��M���䂭���H�̗��݂̓R���N���[�g��݂������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���z�̐�M������Ɨ����ł�����x�̐앝�ŁA���͂͂��ׂēc�ނƂ����̂��]�܂����B����˂����тɁA�݂̊^�����킽���������֗������ށB

>>13 ����Ő����s���Ȃ̂́A�s�������ɂȂ����ȁB

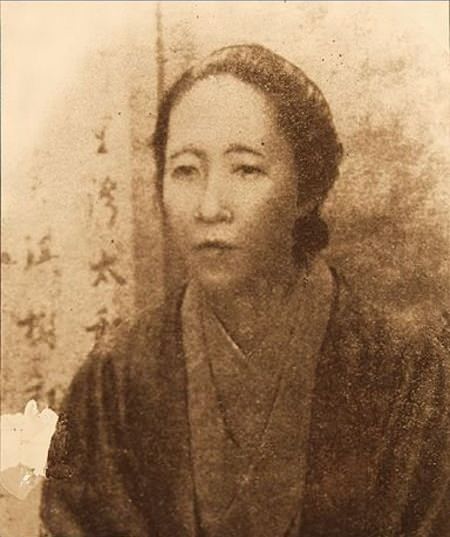

���Óc�~�q

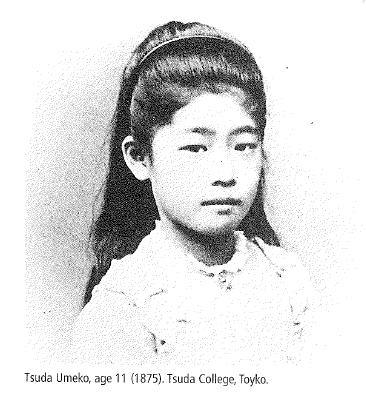

�������N�i1864�N�j- ���a4�N�i1929�N�j

�Óc��i�����b�E�����{�m���j�̎����Ƃ��āA�]�˂̋������k���i���݂̓����s�V�h��쒬�j�ɐ��܂ꂽ�B

����4�N�i1871�N�j�A��͖������{�̎��Ƃł���k�C���J��g�̏����ƂȂ�A�Óc�Ƃ͖��z�ֈڂ�B

�J��g�����̍��c�����͏��q����ɂ��S�������Ă����l���ŁA��͍��c����悵�����q���w���ɔ~�q�����傳���A���N�A��q�g�ߒc�ɐ��s���ēn�āB5�l�̂����ŔN���̖�6�ł������B11���ɉ��l���o�`���A�T���t�����V�X�R���o�āA���N12���Ƀ��V���g���֓����B

�A�����J�ł̓W���[�W�^�E���œ��{�ٖ��ُ��L�ʼn�Ƃ̃`���[���Y�E�����}���v�Ȃ̉Ƃɗa������B

���Óc�m��w

���{�̉p�ꋳ��E���q����̐��҂ł���Óc�~�q���ݗ��������q�p�w�m��O�g�Ƃ���B�����s�����s�Óc��2-1-1�ɖ{����u�����{�̎�����w�ł���B1948�N�ɐݒu���ꂽ�B

���q���ʓP�p����y�A�j���ٗp�@��ϓ��@�̐ݗ����A�Óc�m��w���Ɛ��̊��߂��܂����A�ꗬ���Ƃ̏d���A�������̏����E���̏o�g�Z����т��ĒÓc�m��w�ł���u�Óc�}�t�B�A�v�Ƃ������t�ŌĂꂽ�B

�w���Ɂu�L���X�g�����_�Ɋ�Â�����v���s�����Ƃ��L�ڂ���Ă��褗�q�����T�s��꤃L���X�g���֘A�̉Ȗڂ��J�u�����Ȃǂ̏@���F��������L���X�g����`�w�Z�ł��邪��Q���͊w���̈ӎv�ɂ܂�����Ă���

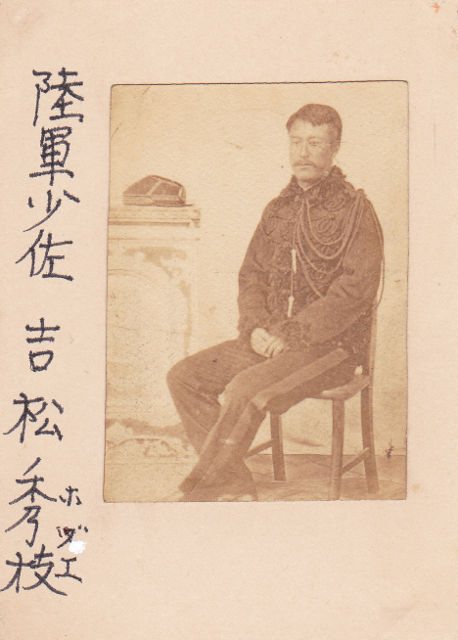

�������ӎO

����2�N�i1861�N�j- ���a5�N�B�O�X���k80�l�ŏq�ׂ��B

������`�M�Ǝ����Љ�ᔻ�Ɋ�Â����{�Ǝ��̂����閳�����`���������B

�{�͂ł́A���c�����̒Ǔ��������������Ƃ��q�ׂ��Ă���B

���싙

�u�����������v

�������A����ɂ������č��c�ɂ��������t�Ƃ����̂́A���ꂾ���ł���B

���c�͂��������{�����Ԓ��̐����@�������˂�������ł������̂Ŏ��@�֏o�������B���������̗]�n���Ȃ����q�����O�߂����Ă���A���k���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�������N9��27���ɁA�k�z�o���R�̑��w�����Ƃ��āA�������肵�����������́A�A�����������˂���̏��̂��̍��c�����ɔC�����B�Ė≮�̉z�㉮�������B�����A���c�A�z�㉮�̂Ȃ���́A���̂Ƃ��ɂł����������̂�������Ȃ��B

��19�́@�ދ�

�]�������c�����Ɠ��l��10��21���̔������̑�v�۔h�̍���c�ɌĂꂽ�Ƃ������q�����邾���ŁA���ۂɐ��ؘ_�Ԃ��̂��߂ɂ����Ȃ铭���������̂����A�w�ĂԂ��@���x�ɂ͏�����Ă��Ȃ��B

����q�@

������

�����~��

�O�X���k666�l�Ɍ��݂͂Ȃ����~���ɂ��ď����Ă��������A�m�F�̂��߂ɂ�����x�����B

�������茾���ƁA�n�c�������Ő̓��݂̂����肾�B

�������̊O���_

�����@���q1812�N - 1885�N�r

�m��v�̉ƌn�ŁA�\�c���E�c���E���͒n���̋��t�������B���@���͓���12�N�i1832�N�j�ɉȋ��ŋ��l�̎��i�����A�i�m�ɂ͍��i�o����3������悵�����߁A�����ւ̓�����߂ČΓ�ʼnƏm�̎t�ƂȂ�A���j��n���̌����ɖv�����Ă����B

����𐴖��̏������Ə̂��Ă������߁A���͕ϐl��������Ă����B�����V���̗��̒����Ɋ��A�m���h�����Ƃ��Ă��L���B�����ł́u����Ō�̑单���v�Ɣ��ɍ����]�����Ă���B

���\���ˁq1811�N - 1872�N�r

1851�N�ɑ����V���̗����u�������̐��K�R�ł��锪���������ɂ����������A��A�s�ł������B���N�����ɔ����͋M��������̉����Ă����̂ł���B���̂��ߐ������{�͊e�n�̋��a�����ɋ��E�ƌĂ��Վ��̌R���̒���𖽂����B

�������]���˂͕����̒c���i�n���L�͎҂�����I�ɑg�D�������q�̂��߂̖����g�D�j���܂Ƃߋ��E��g�D�������B���ꂪ��̏ÌR�ł���A�ÌR���ŏI�I�ɑ����V���R��j�����B

�����E

���m���^��

�����@���̕��B�D����

�m���^���̗��O�́A�����̓`���I�ȕ�����x��{�̂Ƃ��A���m�̋@�B�����̋Z�p������������悤�Ƃ����u���̐��p�v�ł������̂ŁA���{�I�ȉ��v�ɂ͎��炸�A�������ێ����邽�߂����̂���ׂ̉��v�ɏI������B

�܂��A�m���^�����s���Ă���1870�`80�N��́A���������ӏ����ɗL���Ă����@�匠���A���X�ƕ������Ă����������ł������B

����ł������͖�����ۂ��Ă���A���[���b�p�e���͐������u����鎂�q�v�ƌ��āA�m���^���̐��ʂ�������Ă����B�������A���N��肩��u������1894�N�̓����푈�́A�����̈���I�Ȕs�k�ɏI������B����ɂ���ė͐����̍��͂�������A98�`99�N�Ɉ�ĂɘI���ȕ���������W�J����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q�Q�Q�Q�Q

���C������

�C���i��ಁj�͌��݂̒����̐V�d�E�C�O��������ɔJ�s�B���̒n�̃C�X���[�����k���������N�����ƁA���V�A��������o���A������̐�̉��ɒu�����B���V�A�͒����A�W�A�̓�����琨�͂�L���Ă����C�M���X���V�d���ʂɐN�o���邱�ƂɑR���悤�Ƃ��Ă����B

�����̓��V�A�ɍR�c���P�ނ�v�����������V�A�͓����Ȃ��������߁A1875�N���獶�@�����w�����č���W�J��78�N�܂łɐ��̂������B1881�N�ɃC��������A�C���n���͐����̂Ƃ��Ċm�肵���B

�C�������́A1870�`80�N��̐��̂̕Ӌ��ɂ�����̐N�o�̈�ł���B���Ƀ`�x�b�g��_��n���ɂ̓C�M���X������A�������@�匠�������Ă����x�g�i���ɂ̓t�����X���A���N�ɂ͓��{�����ꂼ�ꔗ���Ă����B

���ΘI�����j�̒���

�i�n����̏��q���ƁA�C�������͑��݂����A���@���ɂ��V�d�̐��̉��Ȃ������悤�ɓǂ߂�̂ŁA���ӂ��Ă��������B

�����ł����u�ΘI�����j�v�Ƃ́A�C�������̑O�N�i1874�N�j�ɂ������C�h�E�ǖh�_���ɂ����闛���͂̍l���̂��Ƃł��B

���N�u�E�x�N�̗��k

>>47 �̃C�X���[�����k�̔����̂��Ɓl���_�@�ɓ쉺�������V�A�ɑ��āA���@���͒����ɐV�d�����̏����Ɏ��|����܂����B�����������͂�����ɔ����A����13�N�i1874�N�j�ɊC�h�E�ǖh�_�����N����܂����B

���@���̓��V�A�ɑ��闤��̔����̏d�v�����咣����ǖh�h�̑�\�i�ł���A�C�M���X�ɑ��邽�߂ɊC�R���d������C�h�h�̑�\�i�ł��闛���͂Ƃ͐����I�ɑΗ��W�ɂ���܂����B

�V�d�Ɋւ��Ă��A��̉������x�z�𗧂ĂȂ������Ƃ��鍶�@���ƁA�C�R�ɏW�����邽�߂ɖh�q�̓���V�d�����V�A�Ɋ������悤�Ƃ��闛���͂Ƃ̊Ԃł͈ӌ��̑��Ⴊ�������̂ł��B

�_���͗��������N�i1875�N�j�A�R�@��b���˂��^���������ߊC�h�E�ǖh�ǂ�����s�����j�Ō��肳��A�ԍ���b�ɔC�����ꂽ���@���̓��N�u�E�x�N�̗��ɂ�萴�̎x�z�͂���̉������V�d�̌R����S�����A�V�d�����ɂ����鐴�̐����Ȃ����_�n�~�œԓc���v����̂�A�o���𐮂��܂����B���̌�̓W�J�́A

>>47 �ɏ����Ă���Ƃ���ł��B

�k�������`�ł́A�{�̗{�����̎O�l�̈�҂̂ЂƂ�ɂ����Ȃ��������˂��A�����̌R�@��b�ɂ܂ŏo�������̂��B

�i�n�ɑ��Y�ɂ́u�C���\���L�v�Ƃ����I�s�����邪�A���̂Ƃ��܂łɂ̓C�������̕��͂����낤�ȁB

���@���𒆐S�ɁA�m���^�����ぁ�̐N�����I���ɂȂ�������i1870�`80�N��j�̐����ɂ��Ē��X�Ə����Ă���܂����A��ڂ́A���@���������������̎^���錾�t���q�ׂ��Ƃ����Ƃ���ł��B

���~���Ɍ����������ŁA�]�����l�������Ƃ�������A�܂�������̂ɂȁB

�u�X�����䂭�v�������n�߂Ă���̎i�n����́A����z����Z���o�����B

�������A�g�l�Ԕ��d���h�u���[�m�E�T���}���`�m�̋Z�ɂ͏��ĂȂ��B

����ȃu���[�m�E�T���}���`�m���A�d�C�E�i�M�ɂ͏��ĂȂ��B

�u���[�m�E�}�[�Y�́g�u���[�m�h�́A�u���[�m�E�T���}���`�m�Ɏ��Ă������Ƃ���c������ɕt����ꂽ���������ƌ����Ă��邪�A

>>49 �����������@���́u�V�d�Ȃ���肵���v�Ƃ͏����Ă����B

���̒���ɁA�u���͉������咣����������ɗe����Ȃ������v�Ə�����Ă��邩��A�킯���킩��Ȃ��Ȃ�킯�ŁB

>>49 �����͂��ΘI�����j�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�l����̌R�Ɉ͂܂�āA���V�A��D�悷�邩�A�Ήp����D�悷�邩�̑�������ˁB

�t��A�h�A�m�u�ɐG���ƁA�d�C�����Ŏw�悪�ɂ��B

����A������������c(`��ցL� c)���߂� ��������

���r��l�Y

�������������ˎm���䌺�ׁk�O�X��934�l�Ɍ�����Ƃ������e���Љ��B

�����́A�č����g���W�F���h������A���V�A�Ɖp���̐푈���߂��ƒm�炳��Ă����B�����W�N�̃C�������̂��Ƃł���k

>>47 �l�B

�u�p�E�D�̍ۂɋ߂����N����\���ׂ��ƁA���̍������i�A�����J�j���g�̋ɓ��̐S�t��������ɂ���v

�����́A�p���ƃ��V�A�̑Η��𗘗p���āA���V�A�Ɛ푈���邱�Ƃ��l���Ă����̂ł���B�p���Ɠ������邽�߂ɂ́A�p���ɖk�C����݂��^���邭�炢�̍����������Ă����B�����̗���ŁA���N�Ƃ̐푈���l���Ă����߂�����B

���̏͂ł́A���@���̒k�b�����p���āA������������o�҂ł������悤�ɏ�����Ă���B

�������Ԃ�

���y�q���܂��r

���̒[�ɓn�����B

�����̏��~���̉B��Ƃ�K�˂Ă��������ЂƂ�̐l���A�����۔V���̂��Ƃ��֑��I�ɏq�ׂ��Ă���B

�������۔V��

�����͑�v�ۂ̖��ŁA�]�������~����K�˂������A�����̓��Â�T��ɂ����B

��19�́@�ދ�

����Ə��ې��o���@�@�䂪�Ƃ̏��ېo�����

�����̉Ƃ̏����̉����o�̕����̉������@

���V���̊K�i�̏�̂��ǂɉ˂�����|�͐��������̂��̂ł���B

���̊��|�͖���6�N����47�̂Ƃ��A���ؘ_�ɔj��10��28���A���̓r�ɂ��A11��10���������ɒ������B�܂��ɂ��̓��ɍ��ꂽ�c��������r�̑�ꐺ�ł���B

�������̓k

�M�҂��c�����Ɋ��P�����h���}�����߂��������ŁA�����Ɠ����ł��B

�u��̐����v

�����{�����Ԓ�

��10��24���t����������

��10��28����

����q�c���

�i�n�ɑ��Y�̖{�������c���Ȃ̂ŁA�I���L�����������ȁB

��19�́@�ދ�

�ނ����̔C���f�悪�Njy���Ă����j�̔��w���ȁB

�������ߓc�_��⍂�q�����˖엘�H�������邱�Ƃ͐�ɂ��肦�Ȃ��B

�u�ĂԂ��@���v�Ŏi�n������D�u�Ƃ����˖�̈�ʂ���������邪�A���͋˖삪�o�ꂷ�邽�тɑ���������Ǝv���Ă��܂��B

>>85 ���u������A������v

�u������v�̖��O���x�Ă�ł���̂��A�Q�Ă�����������N�����Ă���̂��A�O�ɓǂƂ����Y�B

���L�n����

����q�Ȃ�ār

�P�D�c�̒��̍ד��B�������B

�Q�D�܂������Ȓ������B

���̎l���̓X��ŗL�n�̌��܂𒆑������Y�����Ă����Ƃ����̂ł��邩��A�����ł͂Q�̈Ӗ��ł���B

����ۓ�Ð��Ձi�{�͂Ƃ͖��W�ł��邪�A��̃C���[�W�ɂ҂�����Ȃ̂Ōf�����j

�L�n�����Ƌߓ��E�̊W�ɂ��ẮA�Z�ҏW�w�]�b�Ƃ��āx�́u�L�n�����̂��Ɓv�ŏڂ������B

�L�n���Y�i�����j�͎i�@�ȏo�d�̎��ɁA�����̎��E�ɑ��������B

�L�n�����E���������A�낤�Ƃ������A�����̈ӌ������蓌���Ɏc���đ㌾�l�ƂȂ����k

>>90 �l�B

�����̎��E���_�@�Ƃ��āA�߉q�R�m�����̑�ʂ̎��E�҂���������B���ʓI�ɁA�����̐��{��]�ł���Q�c�̔����ƌR�l�E������600�l���E���������B

�������ؒʍ�

���ؒʍ�

�˖�͓����ؒʍ�ɂ��������喼���~�ɏZ��ł����B���̑喼�Ƃ͉ƍN�̎l�V���̈�l�匴�N���̍匴�Ƃł���B�����ېV�ŋ˖엘�H�̏��L�ƂȂ�A��ɐ��������ƂƂ��ɗ��H���������ɋA��Ƃ��A���푾�Y�̏��L�ƂȂ����B

���A�ō��ٔ����̎i�@���C���ƂȂ����i���a46�N�j�B���������݂̎i�@���C���͍�ʌ��a���s�ɂ���B

���匴��

���������L��A�x�M�V�ɍ݂�B

�������H�嗘

�����ɂ͎K�т������e���Ȃ炠�������B�ǂ����݂炾�낤���B

�����������@

�����v�Q�N

���n��ŏ����ꂽ������h���}�ł���A�������̐����𒆉������̓����ɂ���܂���̂͗����ł��Ȃ��͂Ȃ��B

�������̋˖��

�����͌��ؑ�g�Ƃ��Ċؓs�Ŏ��ʂ���ł������B

�����͋˖�ЂƂ�ɑ��āA���ؘ_���s���Έꏏ�ɋ����ɋA�낤�ƌ������Ƃ����B

�o���~���S�̋����l���̍l���Ă������Ƃ́A�㐢�̉�X�ɗ������₷���B

�܂��ȁB�Y�݂͐l�Ԃ̓����ɂ�����̂ŁA���͂⌾�t�ɂ��ĕ\�ɏo���Ƃ��́A�Y�݂̕����͕������邩��ȁB

�������˖�������]�����Ă����Ƃ����̂��A���͕\�ɏo�������B

�����c����

���ʝ�

�˖�Ɛ����̎v�z�̋��ʓ_�́A���̐����̌��t�ɑ�\�����B

�����^

������u���ؘ_�̓^���v

�|���ېV�̒B���ɂ́A�˖�̂悤�Ȓj�̗͂��K�v�ł��������A�V�����𐬗������邽�߂ɂ́A�˖�͖��v�Ȃ��肩�L�Q�ł��炠�����B

�V���{�̗v�l����`�̋L�ڎ����̕��ނɂ��Ƃ���ƁA

�˖�̓`�����o�������̐l�ł����āA���_�̐l����Ȃ�����ȁB

�o�J�͎v��������o�J����Ȃ��Ɛl�C�҂ɂȂ�Ȃ��B

>>117 ���܂��A�����Y�Ɉ��𓐂܂ꂽ������āA����͌����߂��B

�����Ƃ͂قlj���������C���[�W�������ꂽ�s�҂͑����B�˖엘�H�Ȃǂ́A���̓T�^���낤�B

��������l�ɂ��˖�]

�������۔V���k

>>71 �l

�u�|���������悤�Ȑ����Ŕ����o���Ȑ����v�u�j�炵�������ō����v�u�����ς肵����艂Ȓj�v

�����y���˂̕x�c�ʐM�i�݂��̂ԁj

�u���ɚ��炸�����Ȃ�l�v�u�����ėE�҂ɂ��ēG�Ȃ�S�����������ł���Ȃ���A�܂������Ĉ���[���l�v

���̕t���s

>>116 �y���ΎO���q�[���[�ɂȂ����̂́A�i�n�́w�R���挕�x���炾��B

����ȑO�̉f��A���邢�́A����Ȍ�������A�q�[���[�͋ߓ��E�ŁA�y���͗⌌���̈����������B

�ߓ����q�[���[�ɂ��邽�߂ɁA�V��g�̓s���̈����Ƃ���́A���ׂēy�������ł�����������Ă������Ƃɂ���Ă����B

�����̖��ꐫ���������邽�߂ɁA�˖�͓y���ΎO�Ɠ����悤�ɁA�D�����Ԃ��Ă���킯���ȁB

���ꐫ�Ƃ������t������ƁA�Y�i�̈�@���W�؋��r���@�����v���o���ȁB

���ؘ_��������̖����A�u�����ߑ㍑�Ƃ����Ă��܂����V�A���g�ƁA������������Ƃ̂Ȃ��h���X�e�B�b�N�Ȑl�X�̑����v�̈�s�ŕЕt�����ǂȁB����Ȓ��������������Ȃ��Ă��B

���ʕ{�W��

����2�N�A�����������������ꂽ�Ƃ��A����̏������ƂȂ����B����4�N�A�����������p�˒u���ɔ����ĕ��𗦂��ď㋞�����Ƃ��A�����𗦂��ď]���A��e���ɕғ�����A�����ŋ߉q���R��тɔC����ꂽ�B

����5�N�A���ؘ_�Ɋ֘A���Đ��������F�E���N��@�𖽂����ۂɂ́A�k�������q�E�͑��m�^�ƂƂ��ɊO�����E�Ԗ[�`���̐����Ƃ����`�Ŋ��R�ɕ����A�ؕ��𒅂ĊؖX��Ղ��A�ϑ�����2�����߂����N���n���@�����B

���W��͍��B�E�͋˖�B

���w�c����x�ł͐������B

�W��͓V�����~�Ȃ����ɕ����v�z�������A���Ƃ��Ε����ɑ��A����������ɂ����B����͕����̎m���≺�m���̕�������̕�ƃR�~�ɂ��ĕ����ɕ��z����̂ł���B

�W��͐���푈�̂Ƃ��Ɋ��R�����Ƃ��e������̂��݂āA

�����}�̐��i�́A�O������̈�ۂƂ��ẮA�u�����͕����������悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ������̂ł������B

���剖�����Y

�V�ۂ̑�Q�[�́A�S���I�ɂ͓V��4�N�i1833�N�j�H���瓯5�N�Ăɂ����ĂƓV��7�N�i1836�N�j�H���瓯8�N�Ăɂ����Ă����ɂЂǂ������B

�Օ��ǕJ�ɑ��錣�p�����ꂽ��A�V��8�N�i1837�N�j2���ɓ����āA��������������Ȃǂ��Ď������Ȃ��������~�ϊ������s�����A���͂═���I�N�ɂ���ĕ�s����A�������Ă��������ċ���������ȊO�ɍ��{�I�����͖]�߂Ȃ��ƍl�����B

�V��8�N2��19���i1837�N�j�ɑ剖�͖�l�A���O�Ƌ��ɖI�N����i�剖�����Y�̗��j�B�������A���S�̖�l���l�̖����ɂ���Ď��O�ɑ�⒬��s���̒m��Ƃ���ƂȂ������Ƃ������āA�I�N�����ɒ������ꂽ�B

�剖�����Y�́A�������������h����l���Ƃ��āA���̖����������Ă���B

���|�����c

���߉q���i�ߕ�

�����U�N�����͋߉q�����A���ł���A�߉q�t�c�Ɖ��̂��ꂽ�͖̂���24�N�ł���B�Ȃ��A����24�N�ɂ͒�����t�c�Ɖ��̂���Ă���B

�n���S�u��i���w�v�u�|���w�v����k��10���A�k�̊ی������ɂ��铌�������ߑ���p�ٍH�|�ق́A���Ƃ��Ƌ߉q�t�c�̎i�ߕ����ɂƂ��Ďg���Ă��������ł���B

���������������̂́A����43�N�i1910�j�B�֓���k�Ђ�����������ʂ��A�قڊ��S�Ȏp���Ƃǂ߂Ă���B

����11�N�����̋߉q�i�ߕ��̎ʐ^���������B

�����������V�N�����̋ъG�̌����Ƃ͈Ⴄ�B

�ʕ{�W��������i�ߕ��́A���̋ъG�̕���������Ȃ��B

���̐w�̑����̘S�l�ɂ͐e�ߊ������Ă�̂����A�������s�R�̏��Ŕ�Ƃ̍Ŋ��𐋂�������̖��̋˖��ʕ{�ɂ͐e���݂��N���Ȃ���ȁB

�����ЂƂ̗��R�́A���̐w�̘S�l�͗c�����ɒm�����B�M�҂͗��앶�ɂ̎���̐l�Ԃł͂Ȃ����A�M�҂��c�����ɓǂ���⏬���̍�҂��q���̍��ɗ��앶�ɂ̈��ǎ҂����ł������i�i�n�ɑ��Y�����̂����̂ЂƂ�j�B

>>139 ���ʐ^�܂Ŏc���Ă��閾���̐l�ɂ͘Q�������ʂ���������Ă���B

�����B�ʐ^�����Ȃ���A�˖��ʕ{���D���ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B

���̓�l�A�l���������B

>>140 �c����͂�����Ȃ���l�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����邪�A�c�����ɒm�����q�[���[�́A���ł��q�[���[������ȁB

>>139 ���ؘ_���̎Q�c�����́A���Z���{�j�ŎU�X�o��������ꂽ����݂̂��閼�O�Ƃ����̂�����ȁB

�ނ炪�ꋓ�ɑޏꂵ�āA�F�R�̂Ȃ��݂̂Ȃ����Z�����̖��O����ʂɏo�Ă���ƁA�e���Z�̌��̍��ʉ����ł��Ȃ��āA�܂�Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����̂�����B

���O��n��

���N�̓암�n��ł���c�����E�S�����E�������̎O���̂��Ƃ��w�������t�ł���B �Â����璩�N�������\���鍒�q�n�тƂ��Ēm���Ă���B�ʕ{�W��͖����T�N�A�k�������q�����ƂƂ��ɁA���N�̎������Ƃ��ĎO��n���𒆐S�Ɏ��n���������B

��������`

�������Ƃł͌R�����i��v�E�̂قƂ�ǂ������ɂ���Đ�߂��Ă���A�����ɂ͎����㐭�{�v�l�ւ̓���������Ă����B�����ĎI�ȕ�����`�̗��ꂩ��A�O���Ƃ̊Ԃɐ����鏔���̉����́A�\�Ȍ��萭���I�ȊO���ɂ���ď������邱�Ƃ��悵�Ƃ���A���y�̖h�q�͏@�卑�ł��钆���ɗ�������ōl����X�������߂��B

���������ɒ[�ȕ����ƍق̕�����`�����ɂ���ČR�����y�����ꑱ�������ʁA���c�Ȃ���̌R����̉������������Ă��܂����̂ł���B

Part11�k657�l�ɏ������悤�ɁA�W��͋A���̌�A�˖엘�H�@��K����A��O���u�{�є��������W����́A���O�Ӓ����ɂ��đ����v�Ƌ��Ɖ]����B���̌�A�����ɏ��i�����B

�������ؒʍ�

���K�g

�˖�̓@�������ؒʍ�ɂ��鋌�匴�Ƃł��邱�Ƃ́A���q�����k

>>95 �l�B

�K�g�͋˖�̉��l�ŁA�F�����g�쑺�̕S���̎��j�V�ł���B

�K�g�͐���푈�ŋ˖�Ǝ�����ɂ���B

�����g

�u�����A������v

�e�ɐH�킹�Ă�����Ă���w���Ȃ�A���̎F���l�̃_���f�B�Y���������������Ǝv����������Ȃ��ȁB

�˖�͑��ېV��10�N��ɂ��A�Ƃ��������Ԃ����ېV�����]�������Ɋ��҂���ƌ����Ă���B

��������

�ɓ��s�V�̕��͂Ɂu���̋��t���ʋ˖엘�H�v������B�����ł̋˖�̏��́A���H�ɂȂ��Ă���B

�����Y���˖엘�H�ɂȂ�A�g�������R�����ƂȂ��āA�����ɂ��������{�̉Ƃ�����ďZ��ł������A���q�����ɑ������߁A��������Ď�H�̐��b�������Ă����B

�˖삪�펀������A���H���˖�̔閧��������̂ŁA�����������Ȃ��������R�����炩�ɂȂ����B

�������p�q�Ȃ݂��r

����7�N�i1824�N�j - ����27�N�i1894�N�j

�����ېV�̂Ƃ�44�ł��邪�A�i�n����͏����Ƃ��Ă���B�����Ԃ�V���������ł����Ƃ�

�L�O���F�����i���啪���F���s�j�̓��g���ɐ��܂�A�F���_�{�����������̉����̗{�k�q�Ȃ�B

���v3�N�i1863�N�j�A�G�R���ċ��s�ɏo�V���ėJ���̎u�m�ƌ����A���������̐������n�܂�B���傤�ǎO����������̎��������ƂȂ�A�Ή����Γ}���A����݂�╮�S���A�����ɉF���ɋA��A�L�O���E�L�㍑�̎u�m��ƌ�炢�Ή��|���̐�ڂ�����Ƃ��ĂȂ炸�A��E���}�d���Ƌ��ɓ��c�̍��ɂɓ������A3�N���o�đ��ʂ̑�͂ɂ��o�������B

����3�N�A�_�_���j�ɔC���A�_�_����j�ɑJ��A���R�ȁi����̗��A��p�o���ɏ]�R�j�A�����{�A�J��g�����i�ԓc���̒��Ƃ��Đ���푈�ɎQ���A�J��g�p�~�܂ŊJ�Ɛ��i�ɏ]���j�A�呠�ȁi�J���v�c�������ψ��j�A�C�j�ǎl���ҏC���i�k�C���j�y�уA�C�k�����̒������܂Ƃ߂�j���C���A�����ʂɏ������A����19�N�Ɋ�����E�ނ���B

���̉����p���˖삪�������������q���ȂƂ����Ǝi�n����͏q�ׂ���B�����p�̔N��炷��ƁA�E�\�������b�ł���B

�܂��A���̍Ȃ����q�ł��邱�Ƃ́k

>>155 �l�ŏq�ׂ��B

�i�n����́A�u������v���邢�́u������v�Ə����Ă����B

���O�����Y�̖��E���}�����w�P�N�̍��ɁA�����q�Ƃ������������k����������Ǝi�n����͏�����Ă��邪�A��������₵���B

�����O�����Y�q�������낤�r

����21�N - ���a26�N�F������w���_�����B���O�ʌM�ꓙ����́B�����Ώۂ́A���@�A�J���@�A�@�Љ�w�B

���O�́A�h�C�c���@�w�S���̎���̓��{�̖��@�w�����T�O�@�w�ł���Ƃ��ēO��I�ɔᔻ���A���@�w�̓]��������炵���v�����ł���B

�������A�i�n�ɑ��Y�̕��͂ɂ��ƁA�˖엘�H�ɘM�ꉜ���p�ɕ���������ꂽ���̑��Ƃ������ƂɂȂ�B

�Ȃ��A���O�����Y�̍ȁE�~�q�́A�e�r��[�̎O���ŁA���R�G�v�i���R��Y�̒�A��ȉh�̉��t�j�̍ȁE���q�̎o�ł���B

�b����₱�������Đ\����Ȃ������A���R�G�v�̍Ȃ��u������v�Ȃȁk

>>161 �l�B

���앪�q�̂킫�r

��19�́@�ދ�

��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@||�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P||

�@�@�@�@�@ �l

�����m��

�F���ˑ攪��ˎ�E���Ïd���͈��i2�N�i1773�N�j�A���������m�ی��O�ɖ�3,400�̕~�n���m�ۂ��A�̐����ł���u�鐬�a�v�A�u���E�w���E���ɂȂǂ����݂����B���ꂪ�u���m�فv�̎n�܂�ł���B

����ْ��ɂ͏d���C�ɓ���̊w�҂ł������R�{���b���C�����ꂽ�B���f���ɂȂ����͍̂]�˖��{�̓��������i������w�⏊�j�ł���B�אڂ���4,139�̕~�n�ɂ͋|����E������_�p�Ȃǂ̓��ꂪ�݂����A������͏��߁u�m�Ï��v�A���N�u�����فv�Ɩ������ꂽ�B

�������掵�����w�Z���m��

��������̐킢

�c��4�N�i1868�N�j5��15���A�������͏��̏��`���Ƃ̐킢�ł͍������S�������B���������͓P�ޖ��߂����������A�����S���������ɍU�ߊׂƂ����E�����������B

���͋ɒ[�ɖ����ŁA���ؘ_�ɂ��Ă��ǂ̂悤�ȍl���������Ă���̂��A�N���m��Ȃ������B

����c����

�����ؔh�̎�c�����́A�u�˖�ȂǁA�ނ��닎�����ق����悢�B����������Ε����͒��Â���v�Ɗy�ς��Ă����B

���Z�n���]�ʉ����@�@�n���@���]�ɟZ�i�݂Â��Ӂj�́@�ʂ͂����ĉ���̓���

�̋��ɋA�����������́A���ӂƓ��{�̏�����J���A���X��X�Ƃ��Ă������A���̎��͂��̍��ɉr���̂ł���B

���͑�v�ۂ�������������邱�Ƃ��l����ƁA������邱�Ƃ��ς킵���A�i���̂����A�p���B�����Ȃ��j�ƁA�ӂ��������B

���|�����c

�����c����

���ԍ≼�䏊

��10��25���[��

���q�����Ƃ���ł��邪�A����6�N5��5���̋{��Ђ���A����21�N�̖����{�a�����܂ł�15�N�ԁA�ԍ�̌��I�B�ˉ��~�Ղɖ����V�c�̉��䏊���u����Ă����B

��v�ۂ͂��̐ԍ≼�䏊�ɑ�ʎ��E�������Ă����߉q���Z�c�����W���A�V�c�̌��Ђ𗘗p���Ď��E���v���Ƃǂ߂����悤�Ƃ����B

�����厛�����q���˂ˁr

�V��10�N�i1840�N�j- �吳8�N

���c���Δh�̌����Ƃ��Ċ��A1862�N�i���v2�N�j������p�|�A���N�c�t�ƂȂ������A1863�N�i���v3�N�j�ɋN�����������\�����̐��ςɊ֗^���ސT�ƂȂ����B

1871�N�{���Ȃɓ���A���]���E�{�����ƌ��C�Ɏ������B1891�N����b�����]���ƂȂ�A�����V�c�̑��߂Ƃ��ēV�c�����䂷��܂ŕ⍲�����B�����V�c�̐����֗^�ɂ͋��������A���c�i�t�炪����x���߂ēV�c�e���^�����s�����܂ɂ͂��̑j�~�ɓ������B

�̐S�̎��͖Ԃɂ������Ă��Ȃ������B

���R�l���@

��10��29��

��20�́@���R��

�����̂��Ƃ�ǂ��Ď��߂Ă䂭�F���n�̋߉q���Z�����́A�R�鉮�����̂Ƃ��ɎR����l��A

��������

�������A�R���̍\�z�������䐧���A�O���ړI�̌R���ł͂Ȃ������B

���F�{

�u���B������݂�v

�u��C�̂Ƃ��A���k���˂̕��m�͊���Ɛ키�̂��������������ł��ȁv

������

��ኁq������r

�Ԍ��I�ɔ��M���A������k������a�C�B��Ƀ}�����A�̈��A�O���M���������B

�u���܂������I�Ɂu�N����v���ꌹ�ł���B

���}�����A�̓n�}�_����ɂ���Ċ�������B

������

�������x�m����

���R���@

�O�X���k258�l�ɏ������B

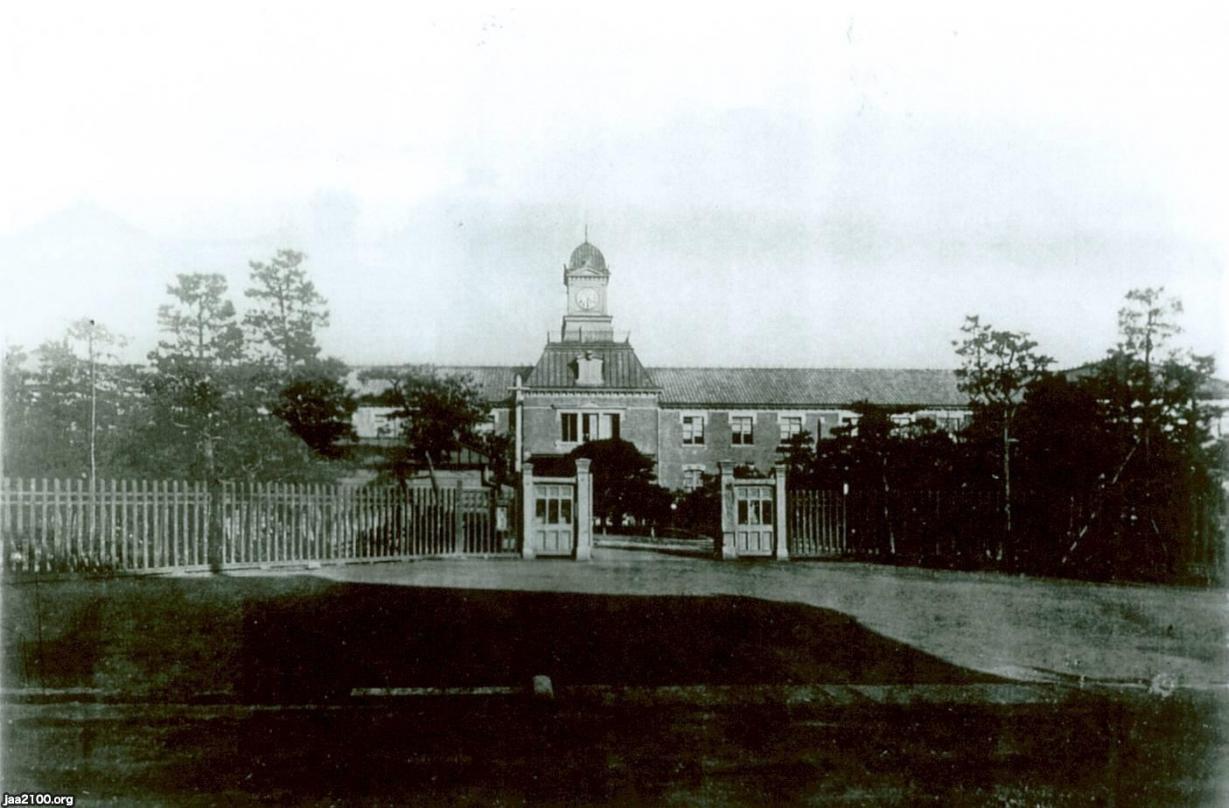

���݂͎O�Ԓ����p��c���ɂȂ��Ă��鋌�R�p�L���@�́A����18�N�Ɍ��z���ꂽ�B

���u���̗��R�v

�Ƃ��낪�A���c�����A��㑀�Z�A�厛���������������Ő����A���̂��Ƃɂ͖�Ó��т����ЁA�����۔V���͎��r���Đ����@�ɑ����Ƌ��ɗ��R���S�R���̑��݂�Y��炽�B�F�̗��R�̐��͍͂Ƌ��ɐ��ނ��A�R���̑���t��藤�R�̎����͂��ׂĒ��ɋA���ĎF�l�͒��l�ɋ��悤�ɂȂ����B

�F�̗��R�Ɏ���čł���Ȃ�Ō��͍��c�A��ÁA����������㑀�Z�̎��ł������B�Q�d�{���̐ݒu�Ɋւ��Ă͎R���̗͂��傫�����A����������̔@�����S�Ȃ���v���̕{�ɂ����̂͐��ŁA�����푈�̍��{�v��͖w��ǔނ̓��]���o�ł����̂������B

�i�n����͂��������w��̏�̉_�x��ǂق��������B

���O�Y��O

�O�X���k775�l�ŏq�ׂ��B�O��̓o��ł́A�R�鉮�a�������ւ̊֗^���^���Ă����B

�O��3�N�i1847�N�j- �吳15�N

����7�N�ɂ͗��R�ȑ�3�ǒ��Ƃ��đ�p�o���ɔ��B����9�N�A���̗��̒���ɕ����A���N�̐���푈�ł͑�O���c���Ƃ��Ċe�n��]��A��R���ח��������B����11�N�ɗ��R�����ƂȂ�A�����ČR�����B

���B�o�g�Ȃ���˔������ɔ����闧����Ƃ�A�܂��R�p�L���Ƃ͊�����ォ��s���ł��������Ƃ�����A�J����E�������푾�E�\��S����ƂƂ��ɔ��嗬�h���`�����A���j��̒��S�l���Ƃ��ĎR�p�L���E��R�ނ�ƑΗ������B

�{�͂̎O�Y��O�́A�A�������R���@�ɏW�܂�����l�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă���B�܂����͂悩�����悤���B

���،ˍF��

�����@

�����@

���E�@

���ߑ���{�̊���

�����̏��F�c��4�N�[4��21�� - ����2�N7��8��

���Z�Ȑ��F�ŐЕ�҂���p�˒u���܂�

���O�@���F�p�˒u���������c�܂Łk

>>206-208 �l

�������W�N�����F����8�N4��14�� - ����18�N12��22��

���R���L��

���呺�v���Y

�����������]

�������́A�呺�v���Y�����i���Ă��āA�呺���ÎE���ꂽ���ɁA�呺�Ɖ���Ă������A���ŗF�l�Ƃ����肠���āA���̂܂܋_���ɗV�тɍs���A�呺�̂Ƃ���ɍs���Ȃ������B����œ�ꂽ���������A�^�̂����j���Ǝv���B

�u���������̂��Ƃ��҂����]�ɏ悶�ċ�B�ŗ����N�����v�Ƃ����呺�̌��t�����̂����������]�ł��B

���F�����

�呺���͐����ł̎m���̔������x�����A���ɑ�㑢���i�i��̑��C���H���j�A���{���i��̗��R�m���{�Z�j��ݒu����ȂNjߑ�R�����݂��w�����܂��B

8��13���A�呺���͌R���{�݁A�y�ь��ݗ\��n�̎��@�̂��ߋ�����ʂɏo���A����������̌��{�A�F���̉Ζ�ɗ\��n���������A20���A������̎{�݁A�V�ێR�̊C�R��n�������A9��5���A���s�ɖ߂����ہA�����B�ˎm���ɏP������d�����A11��5���A���ɂ����Ď������Ă��܂��܂��B

����㗤�C�R������

�k

>>216 �l�Ō��ݗ\��ł������u������̎{�݁A�V�ێR�̊C�R��n�v�̂��ƁB

�呺�ݐ������̗�����́A�܂������ɂ������B������[����T�J�����~���B

���D�z�q

�V��11�N�i1840�N�j- �吳2�N�i1913�N�j

���͍L���˂̍��������Ƃ��Ė����������D�z�����B�L���ˍZ�w�⏊�i���C�����w�Z�E�C�������w�Z�j�Ŋw�ь�ɋ����ƂȂ�B

�呺�v���Y�̎���͎R�p�L���ƌ���ŕ������v�ɂ�����i��ɑD�z�̒��j�E���V��͎R�p�̖����ƂȂ�j�A����3�N�ɕ������ƂȂ邪�A�����ȉ��g�ɂ�藤�R�ȂɈڐЂ���B

�Ƃ��낪�A���R��匓��v�ǒ��̎��ɎR�鉮�����ɘA�����đފ��ɒǂ����܂�ČR�l�����͏I����������B���̌�A����7�N�ɌːЌ����߁A�����Ȑ�����͓��������Ƃ��Ă̓�����B

�D�z�͑呺����l�ҎR�C�������������đ��ɒ����Ă����Ɩ�����ꂽ���A����������O�ɎR�鉮�����ɘA�����ČR�l�������I����Ă����B

�R���͂���͂���̐��U�̓��������A���悻���l���]������A���̐��͂ɂ��Ĕ��܂������Ƃ����ɂ������Ƃ��Ȃ��B

��v�ۂ���{�����O���猩��o�����������҂����͐��E�ɂ�������{�����������̂悤�ɏ������Ǝv���Ă��邪�A�����ɂ����A���͂��܂Ȃ��퍑���̍��������Ɠ��l�A���{�Z�\�]�B�����V���Ƃ������o���甲�����炸�ɂ���B

��������

�H�q�̉ʎ����n���ƐA���͎̂͌����A�n�����ʎ��̓V���Ɍ��������A�a 0.5mm �ɖ����Ȃ����ׂȎ�q����яo���B���ɍׂ��������u�P�V���̂悤�ȁ`�v�ƕ\������̂́A���ꂪ�R���ł���B

������p���̏�ɏ悹��ꂽ�c�u�c�u���H�q���ł���B

�H�q�́u�����v�Ƃ��ǂނ��u���炵�v�Ƃ��ǂށB

�J���V�i�̎�q�͂��炵�i�a���炵�j�̌����ƂȂ�I���G���^���}�X�^�[�h�Ƃ��Ă��B

�u�N�͗��R���Ƃ��Ă܂����R�����Ƃ��āA���������܂ł����݂Ƃǂ܂点�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��v

>>191 �i�n����̂悤�ɎR���L�����匙���Ȑl�́A�R�����������瓦���Ă����ƍl����̂��낤�ȁB

�������A�߉q���ꂪ�N����悤�ȏɂȂ�A�n���̒���╪�c�ł����l�̎��E�������N���邩������Ȃ����A���ɑ����Ȃ��s���m���̗����n������T�����グ��\��������B���ɗ��N�ɂ͍���̗����N����킯���B

�����ɔ����ďo��������̒���̎��@�𗤌R�����s���͓̂��R�Ƃ��������ˁB

�F�{���䂪�P��ꂽ�ƌ����Ă��A���ۂɌF�{������������Ƃ��Ȃ���A��̓I�ȃC���[�W���킩�Ȃ��B

���Z���̍��Ɏi�n��i��ǂƂ��́A�R���L���̈����������Ă���Ƃ���͒ɉ����������ǂȁB

�������w�c����x�̗L�씎�͎R�p�L���Ɍ����Ȃ������ȁB

�����ƃu�T�C�N���j�̓��̍킰���������҂����Ȃ��ƃ_�����B

>>225 ��v�ۂ��V�c�̌��Ђ��g���A�،˂ƎR�����z�������悤�ɂ��Ď����ԗ�������藧�Ă��l���Ă���V�[����ǂ�ŁA���������Ăǂ�قǂ̐l���Ȃ낤�Ɗ��҂�����ȁB

���炭����ƁA�i�n����ɂ���ă{���N�\�Ɍ����o���܂��B

>>219 �A�����E���ԂɎR���L�����������߂ɁA�D�z�ƎR���͐e�ʂɂȂ��āA�ŏI�I�ɂ͑D�z�q�͏����g�ɂȂ�����(�E�́E)����

>>222 �ނ�������s�v�c�Ɏv���Ă����̂����A�A���p���̏�̃c�u�c�u�͊H�q�̌����Ȃ̂ɁA�����Ƃ��h���Ȃ���ˁB

�h�݂����邽�߂ɃP�V�̎����ڂ��Ă��邶��Ȃ��āA�u��������v�Ɓu�Ԃ���v���������邽�߂ɍڂ��Ă���B

�u��������v�̏�ɍڂ��Ă���̂��A�P�V�̎��B

�u�Ԃ���v�̏�ɂ̓S�}���ڂ��Ă���B

�N���A���p���ɐh�݂�����Ƃ͌����Ă��Ȃ��B

>>168 �u��S�\���v�Ɓu�앪�v�́A���ɂň���ɂ܂Ƃ߂�Ă���ȁB

�u��S�\���v�͉�b�����łĂ��Ȃ��ςȏ������������ǁA�u�앪�v�͗ǂ������ȁB

���e�͂܂������o���Ă��Ȃ����A�����ǂ��Ԃ��v���o���ƋC������������A�����Ɩʔ���������������B

��20�́@���R��

����������

�����{�����@66���Q��

���������푾

���������푾

�O��4�N�i1848�N�j- ����38�N�BPart12�k259-260�l�ɏ������B

���������R�����ɔC�����ꂽ�̂�24�̂Ƃ��B����26�B

�������푾�͕�C�푈��ɘa�̎R�˂ɏ��ق���A���˂̌R�����v�ɕ�c���s���ȂƂ��ĎQ�^���Ă���B

���̌o������b�ƂȂ��āA�F���ˏo�g�̎��͎҂������p�˒u���ɐT�d�Ȏp���������Ă����ɑ����@���ɋ���A�쑺���ƂƂ��ɎR�p�ɑ��Ĕp�˒u���̑����f�s���c�����B

����14�N���ς́A�J��g���L���������������_�@�ɁA��������e������G�d�M�����r���������Ƃ��ėL���ł��邪�A���r�����̂́A��G�d�M����ł͂Ȃ��B

�������F�E�q��h�`

��������

����20�N�ȍ~�̒����́A�����m���Ɣ�������`�������č��Ǝ�`�E������`�̋����ɓw�߂��B

���T�؊�T

�T�؊�T�́A���̎���̎m�����A�m���̐����𒅂����߂����o���ΒN�ł��m���ɂȂꂽ��Ƃ��ċ������Ă���B

�߉q�̑O�g�͌�e���ł��邽�߁A�F���y��ȊO�̎l�ˈȊO�̕��͂��Ȃ��B

���߉q�s��

���،˓@

�߉q�s�́A���f�肵�܂�

�R�l�̓|���`�b�N�Ɋ֗^���Ă͂Ȃ�Ȃ��k

>>237 �l�B

����͎Q�c�̌��C�����߂Ă���R���ɂƂ��Ă͓s���̈����_�ł������B

������t�ł́A�]���V�����i�@���ƎQ�c�����C���A��G�d�M���呠���قƎQ�c�����C���Ă����B

�����U�N���ό�A�ɓ��������H�����ƎQ�c�����C���Ă���k

>>213 �l�B

���������̌�����،˂������o���˂A�R�����R�����Q�c�����C���Ă������������Ƃł͂Ȃ������B

�������Z�N����

�u�����A���߂܂��v

�J��i��w�l�Ԑ����ے����鐭���̗͊w�x�i�S�W��35���j

�������V���q�������r

����34�N - ���a31�N�B�}���N�X��`���j�w�E���j�N�w�E����j�B

�������߉�S�����i���E�l�c�s�j�o�g�B

��y�@���@���ɐ����B�����l�c���w�A��O�����w�Z���ƁB1925�N�A�����鍑��w���w���Љ�w�ȑ��ƁB��w�݊w���Ɏu��`�Y�A���s���Ɠ���V�l��Ŋ���B

���a�R�N�A�O�E������̋��Y�}�e���̍ہA��������邪�ߕ�����A�B���j�ς̗���ňېV��_�����u�����ېV�j�v�����s�B���a7�N���s�J�n�́u���{���{��`���B�j�u���v�ɂ����ču���h�̑�\�I�_�q�ƂȂ�B

�i�n�ɑ��Y�͈�т��ĊT�O�̂��Ă����тɁA���������̋������������Ȃ��B���j�̐^���ɋ߂Â����́A���̎����ɐ��������܂��܂Ȑl���̌ʂȎ����ɂ���������z���͂ł���B

�����Ղȑ��i�̍\�����Ƃ��āA�����ېV�͊v���ł͂Ȃ������̈ڍs�ł������ƍ��݂��猩���낵�Ē�`����ƁA���̓r�[�ɑ�v�ۗ��ʂ������������A�P���Ȃ����l�`�ɉ����Ă��܂��B

���j�̔g���ɂ����悤��l�ЂƂ�̐l���̌���ꂽ�ӎ��ɂ́A�ߋ��ƌ��݂����^�����Ă��Ȃ��B�����͖������瓖���̎�����U��Ԃ茩������������Ȃ��B

���w�m

���̐��ł��ώ@�҂ł���Ȃ�A���_���Ђ˂�o���Ă͎��Ȗ������y���߂悤�B�������Q���̓����҂ɂ����ẮA�T�ώғI�Ȍ��_�͕s�v�ł���݂̂Ȃ炸�A���ɑłׂ�����l����ɂ́A�L�Q�Ȏ肩���������ƂȂ�B

�{�e�̖،ˍF�A�ώ@�҂̗���ŁA�i���I�Ȏv�z�������邠����́A�w�m�Ɏ������̂�����ȁB

>>232 �A���p���̏�̃c�u�c�u�̓J���V�̎��ł͂Ȃ��ăP�V�̎�������A�h���Ȃ��̂ł͂���܂��H

>>233 ������A

>>232 �ɒނ��Ă��܂��H

>>247 �������C�̌�͋߉q�s�͂��炭��ȂɂȂ��Ă������A���ǁA���R���̎R�����߉q�s�����C���邱�ƂɂȂ�B

�{�͂ɂ�������Ă���ʂ�A�����̑O�̋߉q�s���R���������B

�w��̉~��UFO�x���ςĎv�����̂����AUFO�Ɛ키���߂ɂ́A�G�����[�̂˂�����ɃG�����R�X�`���[���𒅂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H

�y��z�v���ł͂Ȃ��������

���u�v���v�̓�`

�����̏����́A�v���Ƃ́u�Ր��v���v�̈Ӌ`�ɗp������̂���ʂł������B����ɂ��ƁA�����ېV�͐����̌��Ƃ����F���ɂȂ�B

���u�N�w���b�v�q�����r

�����ېV�͓��쐭����]�������ɂƂǂ܂�i�������j�A�V���ɍ��������Ƃ�������̉ۑ�ɂ����Ȃ������B

�O�������ɓx��䅓�ɂ݂��Ă����v���Ƃ́A���낤���Ċv�����ꉞ�̐��A���݂�ƁA�l�Ԃ��ς�����悢���Ɍ����~�̂����܂�ƂȂ�B

�v���Ƃ̂����ЂƂތ^�́A�������Ȃ�ێ����A�i�v�v����ڎw���ē��O�ɎS�Ђ��Ђ��������^�C�v�ł���B

�����S���Y���qrigorism�r

�������ŗ����郊�S���Y���́A���ʂƂ��Ă͖����ĐX��������̕��ɂ�������B

�������T�g

�S�W50���́w�ЂƂтƂ��퉹�x�̒J��i��ɂ�����u���w�ʼn��_�Ȋ���ړ��̋ɒv�v�ɂ��o�ꂵ���BPart8�k959�l�Q�ƁB

����24�N - ���a52�N�B�o�ϕ]�_�ƁE�o�ώj�����ҁB

���X�R�ƕ��ԓ��{�̖��ԃG�R�m�~�X�g�̑������I���݂ł���B�R�������R���i���E����s�j�ɁA�D��H�̒��j�Ƃ��Đ��܂��B

�ƋƂ̐��ނ��獂�����w�Z���ƌ�ɑ��̑ܕ��≮�ɒ��t����֏o�邪�A1�N�Ŏ��߂Ē��N�֓n�q�B

���{�l����������̉c�Ƃ�̔��A�f�Վ����E�d�M�ǂ̐����Ȃǂɏ]�������B

�����T�g�́A���{���ߑ�o�ς̖{�i�I���B�̊�b��z�������̂́A����18�N���ł���w���{�ߑ�o�ς̈琬�x�ŏq�ׂĂ���B

�y�O�z�v���̌��ʂ������炷����

�E�m���F��������D����

�����А푈

�Ȃ��A�V�ۂ̐d�����^�߁i1842�N�j�̑O�ɁA�����̐d�����^�߁i1806�N�j�Ƃ����̂�����B

�Ȃ��A�呺�v���Y�������̗��ɂ��Ȃ��āu�l�ҎR�C�������������đ��ɒ����Ă����v�Ɩ����������́A�w�ĂԂ��@���x�ł͑D�z�q�ɂȂ��Ă��邪�k

>>219 �l�A�w�Ԑ_�x�ł͎R�c���`�������B

�i�n����́A���������w�Ԑ_�x��ǂق�������(��ͥ)

�y�l�z�O���Ɠ����̗Z���ƍ���

�����ؑ�g

�v���𐬌��������w���҂́A�t�����X�v���ɂ����Ă����V�A�v���ɂ����Ă���O�Ȃ��A�v���𑼍��ɗA�o��������B����͔e���̊g�����Ӗ����A�����ɂ�鑮�����������炷���Ƃ���O���Ȃ��B

�������A�����̏ꍇ�A���z��`�I�ȁu�v���̗A�o�v�ł͂Ȃ��k

>>271 �l�B�����̔��z�́A�������̌������f����b�ɂ����O��_�ł������B

�y�܁z���������œ���������

����������œ������Ƃ̗�Ƃ��āA�]���V���Ƒ�v�ۗ��ʂ����݂ɑ����������Ă������Ƃ��q�ׂ��Ă���B

�����͂��̍˗���@�N���A�ݏd�ȓ����̊O��ŕ�݂���ŘI���Ȃ����Ƃ�S�|���Ă����B�����͍˗������l�i�ł���Ƃ����l�������Ƃ����̂ł���B

�i�n�ɑ��Y�w�����Ɩ،��Ɖ��́x

���J���w�ҏW�҂Ƃ��Ă̏t�ƏH�Ɂx

�����J���q���a�T�N - ����26�N�r

���{�̕]�_�ƁA�ҏW�ҁA�o�Ŏ��ƉƁB�ێ�h�̕ҏW�҂Ƃ��đ����̏�����𑗂�o���A�����{�̘_�d�ɕێ��`�A������`�̒�����z�����B

�����G�i���J�ɐ��܂��B�����{����ܒ��w�Z�A�ꍂ���o�āA������w�@�w���𑲋ƁB���a30�N�A�������_�Ђɓ��ЁB

���{�e�r�O�q������r

�吳15�N - ����15�N�B���{�̕ҏW�ҁA�I�s��ƁB���������_�Џ햱������B

�S���ł̗��𒆐S�Ƃ�����i�𐔑������\�����B���͗��R�卲�ŁA��ɏO�c�@�c���ƂȂ����{�e���g�B���ɍ�Ƃ̋{�e���q������B

��ʌ���z�s��7�l�Z��̖��q�i�O�j�j�Ƃ��Đ��܂��B�����{�R�t�͊w�Z�������w�Z�A�������������w�Z���ƌ�̏��a20�N�A�����鍑��w���w���n���w�Ȃɓ��w�B���a26�N�A�������_�Ђɓ��ЁB

���j������

���J�菁��Y�q����19�N - ���a40�N�r

�����͒^����`�̈�h�Ƃ���A�ߏ�Ȃقǂ̏�������}�]�q�Y���Ȃǂ̃X�L�����_���X�ȕ����Ō���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A���̍앗���ށA���́E�\���͐��U�ɂ킽���ėl�X�ɕϑJ�����B

������ꂩ�瑭�������܂ł��g�����Ȃ��[��ȕ��͂ƁA��i���Ƃɂ����ƕς��I�݂Ȍ����������B�w�s�l�̈��x�w�t�Տ��x�w�א�x�ȂǁA��s�⎞�㕗���Ȃǂ̃e�[�}�������ʑ����ƁA���̂�`���ɂ�����|�p�����������x���ŗZ�a�����������w�̏G��ɂ���Đ��]�����A�u�����v�Ə̂��ꂽ�B

���J�菁��Y�S�W

������m�Y�q����31�N - ���a39�N�r

�����ɉE�X���A�R����`�ې��̏����⒘��𑽂����������߁A�����E�Ǖ��ƂȂ邪�A�Ȍ�͕��d���狗����u���A���ƉƂȂǂƂ̂����������������B��[�N���Ƃ͊֓���k�Ђ̗��N�i�吳12�N�j�ɏo����Ĉȗ�����̕ς��ʐe�F�ł������B

��[�N����ʂ��Ĉɓ�����������Œm�荇���������Y�Ƃ́A�n�����m���ɂ����āA�Ȃ̉F����������ĊW�������ƂȂ�A���̌����Ɛ��͗��������B

�v�w�̒��͂��łɂ������Ⴍ���Ă������A�F��ɍD�ӂ��銁��Ƃ�����炸�v���F��Ƃ̐e�����W�ɑ��Ă킾���܂�������Ă�������́A�F�l��ŊJ���ꂽ�p�[�e�B�ŋ��R�����킹������̑ԓx���C�ɓ��炸�A����̊�ɉ̂���������@������Ƃ����������N�����Ă��܂����̂ł���B

���F����q����30�N - ����8�N�r

�����ƁA���M�ƁB���˂Œm���A�ҏW�ҁA�����f�U�C�i�[�A���ƉƂ̊���������B��Ƃ̔���m�Y�A�����Y�A��Ƃ̓������A�k�����v�ȂǁA�����̒����l�Ƃ̗����E�������������A���̔g���ɕx���U�͂��܂��܂ȍ�i�̒��ŕ`����Ă���B

�R������όS�i���E�⍑�s�j�o�g�B���Ƃ͎Ƃ��c�ޗT���ȉƂ����A���e�͐��U���ƂɏA�������Ƃ͂Ȃ��A���ōD���������B��オ�c������ɕ�e���Ȃ��Ȃ�A���e�͐���12�������Ȃ��Ⴂ���ƍč��B���͎���Ǝv���Ĉ炿�A��ϕ���Ă����B���̌p�ꂪ�u���͂�v�̃��f���Ƃ����B

���m�̉����g�Ƃ�����( *�L䇁M)�����

�����R�`�G�q�����イ�r

����33�N - ���a44�N�B���{�̏����ƁB���a13�N�A�w������x�ő�7��H���܁B

�����������͌S�剮���i�����͎s�j���܂�B�������ϒ��w�i�������������ύ����w�Z�j�A����c��w���w���p���ȑ��ƁB

���́w�V�����`�x�w�M�v�̑�x�Ȃǂ̎��㏬���������A���a39�N�A���q���G��`�����w����x�Ŗ�ԕ��|�܂���܂����B

�݂�������Ă���ԑ܂ɐΌ������Đ����̎��ɒ݂邵�Ă����B

���Ƃ��A�������A�������悭�āA���ꂪ�������B

>>300 �݂͒邵�������������B

�����h�́A���ꂾ�B

���q���V���q����25�N - ���a43�N�r

�����ƁB�k�C�����c�S���c���i���E�Ύ�s�j�o�g�B

�c���̔~�J�\���Y�i�ʏ̐ē��S���Y�j�́A���{������20�U�̉Ƙ\���Ă�����Ɛl�ŏ��`���ɎQ�����A���ِ푈�ɔs��ĕߗ��ƂȂ������ߕ�����A�D�y�ֈڂ�J���ɏ]�����邪���������A�D�y����10���قǗ��ꂽ�Ύ�̋����E���c�ŋ�����������B

�V���L�҂����邩�����ŁA�����b�̕����������܂Ƃ߁A���a�R�N�w�V�I�g�n���L�x���o���B���̌�A�w�V�I�g�╷�x�w�V�I�g����x�́u�V�I�g�O����v���o�ł��A���̌�̍�Ƃ�i�i�n�ɑ��Y�E�r�g�����Y�Ȃǁj�Ɉ��p�����B

�����Ԃ��Ȃ������A����m�Y�A���R�`�G�A�q���V���́A�����A�j���������ʂ��Ă�����Ƃł���B

���q��S�W

�����a36�N�P��

��������李����k���������l

���̎����Ɋւ��đ�38��Q�c�@�œ��ǂ̌x���̎藎�����w�E���ċً}���₵���̂������g�V���c���ł��B�}�W�B

�����g�V���c���́A���������Ǝ��q�̊Ԃɐ��܂ꂽ���j�E�Б��Y�̎O�j�B�܂�A�����̑��B

�E���́u������杁v�̂Ȃ��̍c�������Y����`�������`�ʂɕ��S�������ǁA�u���|�v�i�T���N�j�Ƃ�����������߂������\�L������f����悤�ɁA�[���60�N���ۂɌ���ꂽ�����^���ň��ՂɌ��ꂽ�u�v���v���p���f�B�Ƃ��Ă����ˁB

�[�Y�́w��R�ߍl�x���ǂ������ȁB

�f��w��R�ߍl�x�̘b�����ǁA���Ƃ́A�u������q�̂����ς��͈ӊO�ƒ��肪�������v�ƃC���^�r���[�œ����Ă����B

�����������Y�q�吳�X�N - ����16�N�r

�������A�ڒ��̎i�n��i

����C�̕��i

�F��O�w�i�n����Ƌ��x

���F��O�q���a�U�N - �r

�����{���܂ꂾ���A�{�Ђ͎R�`���B���͒������{�j���U�������j�w�ҖF��K�l�Y�ŁA�������������œ��������t�͊w�Z��ފw�ɂȂ�������ɐ��܂�Ă���B

���a28�N�A������w���{�w�����{�w�ȃt�����X���ȑ������Ƃ��đ��ƁA�����đ�w�@��r���w��r������C�ے��������B���c�ޓ�ɔ�r���w���w�ԁB

�����a56�N

��T�ES�E�G���I�b�g�qThomas Stearns Eliot�F1888�N - 1965�N�r

�C�M���X�̎��l�A����Ƃŕ��|��]�Ƃł���B

���a56�N�ɂ͌̐l�Ȃ��A�ӂ��������Ă��邼�A���勳���B

���g�C���r�[�qArnold Joseph Toynbee�F1889�N - 1975�N�r

�C�M���X�̗��j�w�ҁB

�g�C���r�[�����a56�N�ɂ͌̐l�Ȃ��A�ǂ���������Ȃ�A���勳���H

���P�l�X�E�N���[�N�qKenneth McKenzie Clark�F1903�N - 1983�N�r

�p���̔��p�j�ƁB

�M�҂́A���̎���̊O���̊w�҂ɂ͍����B�\����Ȃ��B

�����ۊW�_

�������l�ފw

���]���~�q���a7�N - ����11�N�r

�����{�̒����ȕ��|�]�_�ƂŁA���яG�Y�̎���͕��|��]�̑��l�҂Ƃ��]���ꂽ�B

�u�S�g�̕s���R���i�݁A�a�ꂪ������B����Z���\���A�]�[�ǂ̔���ɑ������ȗ��̍]���~�́A�`�[�ɉ߂����A���珈�����Č`�[��f���鏊�ȂȂ�B��A���N��A�����ȂƂ�����B�����\��N������\��� �]���~�v�Ƃ����⏑���c���Ď��E�����B

�����c�ޓ�q����34�N - ����5�N�r

���{�̔�r���w�ҁE�p�ĕ��w�ҁB�F��O�̉��t�B

�A�����v�ƃA���A�Y�i�̗��̓^���́A������w�̒����ȋ����ł��铇�c�ޓ����߂ďڍׂɌ������A1960�N��ɒ����Ă���B���{�Ŕނ� �u��r���w�̕��v �ƌĂ�Ă���B

���c�ޓ�� �w���V�A�ɂ�����A�����v�x �Ƃ��������_�� (���m�O���t) �������グ���B���̘J������ƂɁA�i�n�ɑ��Y���A���ҏ��� �w��̏�̉_�x �̈�߂ł�����l�̎�҂����̈��̕����N�₩�ɕ`�ʂ��Ă���B

���ۊW�_���̕����l�ފw���̑������������ȂȂǂƂ����悤���K�̂悤�ȁg�����܊w��h�̘b�͋����Ȃ��B

�呠�Ȃ������ȂƂ����悤�Ȃ�����̂ɕς��邩��A������₂Ȃǂ������B

�y�}�\�z��v�o��l���̂����Ȍo���i�������N�`�Z�N�j

�܉ӏ��̌䐾���ɉ��M�����Ƃ������R�ŁA���{�j�ł͂��Ȃ�̏d�v�l���ł��镟���F��́A���̏����ł͊��Ă��܂���B

�������F��

�����ېV�ł́A�㓡��_��Ƌ��ɒ��m�Q�^�Ƃ��ĐV���{�ɏo�d�B�z�O�˂̗R�������ƂƂ��Ɍ܉ӏ��̌䐾�����N�������B

����4�N�A�������Â̌����܂���ďܓT�\400����������B�c���َ̍撲����p�W���o�Ĕ˂̏��Q���A����Q���B���{���ł͓y�����̈�l�Ƃ��āA�i�@���ɔC����ꂽ�B

�i�@��㎞��̖���5�N�A�i�@���̍]���V���Ƌ����ŁA�@���ŏ��������Ƃ��֎~���ׂ��Ƃ̌��������o����B�������A�~���͋����̊��K�ł��������߁A�����͂��������������ƂȂ��č̗p����邱�Ƃ͂Ȃ������B

���̌�A���V�@�c���A�������A�Q�c�A�����ږ⊯�A�{���ږ⊯�Ȃǂ̗v�E���C�����B����17�N�A�q�݂���������B

�吳8�N�i1919�N�j3��7���A�I���B���N85�B

���ԂƂ��������т��Ă����悤�ł����A��x�Ɨ��j�̕\����ɂ͌����Ȃ������悤�ł��ˁB

��N��12��19���Ɂw�ĂԂ��@���x���n�߂āA2,331���X����₵�āA�����35�����I��������������B

>>263 ���������A�����]�����R���L�����������푾�ƂȂ�A���̌�͍c�����s�߂�悤�ɂȂ�B

>>328 �܉ӏ��̌䐾����̏��́A���{�j�⌛�@�j�̏�ł͏d������邯�ǁA���ۂ̉e���͂���l����A�܂����̂悤�Ȃ��̂��ˁB

�c�z�{�V�X�e���̑n��ҁE���M�҈ꗗ�\

����

�����ЂƂ���������ė���

�݂�Ȃ��E����

���R�Ȃ�ĊȒP��

�����Ɏア�ЂƂ�������������

���B�͔Ƃ���

�V�l�Ǝq���͔R�₳�ꂽ

�����ЂƂ����͂��̓y�n��

�Ƃ����ĂĎq����

�����ĊX���ł�

�����ЂƂ����̎q���͑���������

���N�i���R �֓���k�� ���{�l10���l��s�E

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ��21�́@��x��

���|���X

���u�|���X�����Ƃ�����v

�i�n����͐�H�q���ǁr���u�Ƃ��Ȃ��v�Ɠǂނ��ƂɌŎ�����Ă���B

�u�ǁv��l���Ƃ��ėp����ꍇ�A�u�Ȃ��v�ƓǂޗႪ�F���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B

����H�̊���

�ƂĂ��ȒP�ȉ҂����Ƃ��ł���z�[���y�[�W

>>1 �C�������ܘY�X���b�h��

�Ȃ��͉̂��́H

�������i�n�ɑ��Y�������̂�

�v���̕l�����~

�y�|���쎟�Y�z

�y�ɓ��ގO�z

������ߔN�Ƃ�ƌ��Ă��Ȃ��B

�����R�N11��

���������O�őO���ꐽ�E���X�ؒj�� vs �R�p�L���E�O�Y��O

�����O�͖{���挳���i���n�c�旼���P���ځj�̋��c�쉈���ɂ������B

�w�ĂԂ��@���x�͍]�ؓ������𐔍s�ōς܂��Ă���Ƃ��낪���������Ȃ��ȁB

�����ďȂ����̂���������B

���c�����Y���_���߂��V�J���_�{�i�ʏ́F���ɐ�����j�́A�F�{��̐����T�q�̒n�_�ɂ���i�F�{�s�����c���j�B

�������N�i1444�N�j�A�ɐ��_�{��M�S�ɐM���Ă������c�������Y���A�V�Ƒ�_�̑�����A���N�Ɉɐ��_�{�n�Ɋ������n�������B

����4�N�A��㍑�ɂ͌F�{���Ɣ��㌧���ݒu���ꂽ�B

�y�瓇�E�����������z

�����Ǘ��i���N51�j

���c�����Y�i���N41�j

�i�n����́A���c�����Y�́A�����X�N�̎��_��43�Ə����Ă�����ȁB

�����Ōv�Z����K������������Ȃ��낤�ȁB

���c�����Y�́A�����̍��͑��Ƃ̗{�q�ŁA���S���q�Ə̂��Ă����B

�����nj�

�y�H���̗��z

�v�c���i���������j1850�|1876

�O���́A���N����قǎv�킵���Ȃ��B�挎�ܓ��ɖڕ����͂����Ă݂��Ƃ���A�ȑO����є��S��������Ă���̂ł���B

�y��y�����Y�̖I�N�z

���͌��V��

�Óc�\�Y

��c�����̎ʐ^�͂Ȃ��B

���̏����̎ʐ^�͂������B

��͍b�{�̐��ɂ���B

�i�n����́A�����Ǘ��@�P���ǂ̃��[�_�[���g���`�߂Ƃ��Ă��邪�A

�J�͍~��~��@�l�n�͔G���@�z���ɉz����ʓc����

�����Ǘ��@�P�������c�c�g���`�ߔ�

�_���A�����c�c�C����Z����P��

�_���A��O���c�c������13�A���P��

���쌧�̗R���́A�F�{�s���𗬂�锒�삾�ȁB

�F�{����t�]���̉p�Y

�_���A�̗��̓����ɌF�{�ɂ������ʌ����Y�B

�������������łق�킩�����C���ɂȂ��̂́A�z���W�����X�B

���F�{����i�ߒ���

�y�L�O�L�Áz

�y�H���ˁz

���t���i�����܂��j

�������c��S���t���B�L�Â̐�����10�q�Ɉʒu����B���̐���ɓc��s������B

�Ȃ��A�L�Â͕��������s�S�݂₱���L�ÁB

>>385 �����q�˂Ƃ����A�퓬�I�����˂��낤�B

����ȘA����M���������H���ˎm�������B

������\�l�A���i���q�j�A����

�����a���i1846�|1877�j

��x�k�������c�s�V�i�i�i�n����͂������c�s�V��Ƃ����j

���c�s�V�i�����x�k���ɉ��������̂͌c�����N�i1865�N�j�B

�������i�݂j

������\�l�A���i���q�j�A��������̔T�؊�T�����ցA����̋ʖؐ��b���K�˂āA�O���ꐽ�ւ̉��S�����߂Ă���B

�T�؎��g���O���ꐽ�̗��ւ̉��S���^��ꂽ�̂ŁA����炴��Ȃ����n�ɗ������ꂽ�̂��������ȁB

�������i���s�j

�R�������s�ɂ��鉩�@�@�̎��@�B�ї��Ƃ̕�B

�g�c���A�a���n�߂��̔��s�厚�֓����Ō��ɂ���A���\4�N�i1691�N�j���B��3��ˎ�ї��g�A�����������B

�F�{�̐_���A�ɂÂ��ďH�����I�N�����Ƃ̕����ƁA�O���ꐽ�͂Q�U���A�R�c�n���Y�A�����ꐴ�i���҂Ƃ��O���̒�j�A��������A���R�r�F�Ȃǎ�ȓ��u�𓌌����ɏW�߁A�u���̂�҉�͂��̎��ɂ���v�ƍ������K�N�̎�ӏ���������B

�T�؊�T�Ƌʖؐ��b���ʗ��̉��̂���Ŏ������݂��킵�����C�O�́A���݂ł������̊��B���ق�����B

��T�Ɛ��b���オ�����̂́A�V�s�ł����≮�̑Δ��O���Ǝv���B

�Δ��O�͂̂��ɒ��C�O�Ɩ��O��ς����B

�����g

�V��7�N�i1836�N�j�]�˖{���������ɖ��b�����D�̎��j�Ƃ��Đ��܂��B���Ƃ͍���ꑰ�̊����L�̎q���B

�Éi���N�i1848�N�j�֓����Y�̗����قɓ��傷��B�����̏m���͌Z��q�ƂȂ�j���ܘY�ł������B

���̂Ƃ��̌j���ܘY�Ƃ̃R�l�N�V�����ŁA�R�����߂ɔC�����ꂽ���̂Ǝv����B

�z�K�D�a���

�����M��

�F���Y

�O���ꐽ���ߔ����ꂽ�ꏊ

�����X�N12��3���ɎR���ٔ����E���Վ��ٔ����i�ٔ������E�⑺�ʏr�j�ɂĕٖ��̋@���^�����ʂ܂܊W�҂̔����������n���ꂽ�B

�l��˗�

�����R�N�S��16���ɐ����ɈڏZ���߂�����A�攭��l�����k�����̓c����(�ނs����)�ɓ��������̂͂T���Q���������Ƃ����B

������

�����q���R

�V�����������S���꒬�������p�_�ɂ��鑐�q���R�͖����ɓ����ČÉ͍z�Ƃ̑n���ҌÉ͎s���q�ɂ���Čo�c���ꂽ�B

���������ɂȂ�ƎY�o�ʂ͌������A�吳3�N�x�R�ɂȂ�Ƒ����̍z�v���������R�ւƈڂ��Ă������B

�Ő�����6,000�l�̐l�X����炵���Ƃ����B�������쑽���̐�����30�q�̒n�_�B

�،ˍF��́A���q���R�̌o�c��C���邱�Ƃ��a�ɂ��āA�i���v�����ɗU�����B

���V�x��

�����s������B�����w����݂�ƁA����ɋ�����������V�x���ƂȂ�B

�L�y�����ł͋���꒚�ڂ̎��̉w�B

�����{�����Ԓ�

���������̓����ɂ����鉮�~���������n���Ƃ��Ċт��o�ꂵ���B

����͉i���v�̏�������T�O�Y����t�����P���̂��߂̈ړ���i�Ƃ��đD�h�ɏM���`���[�^�[�����n���Ƃ��ēo�ꂷ��B

���o�ˁi�̂ԂƁj

�i���炪��t�����P���̂��߂̏㗤�\��n�Ƃ��Ă������B

��t�s������o�ˁB���݂͉��C�̖����ɂ��C�݂����P�q���ꂽ���ɂȂ��Ă���B

JR��������t�w�̂������B

�y�v�ċ������z

�ŏ��̔�Q�҂́A�x���⎛�{�`�v�i30�� / �O�d���m���j�B

�a�����͈̂���T���Y�i�i�n�͈���T�O�Y�Ƃ��Ă���j�B

�y�ɐ��\���z

�� �勴�ꑠ���ԁi�������� / 1848�|1889�j

����9�N�O���ꐽ�炪�����������̗��Ɍĉ����Ĕ��������킾�Ă������s���Ď���B

���͂̂̂�����15�N�V������F���Ɏ��w���P�Z��ݗ��B

�k�z�B���Ђ��������A�k�C���J�Ƃɂ��������B����22�N2��13�������B

�� �쑺�E��i���������j

�O��3�N�i1846�N�j�ܓc�����v�̑��q�Ƃ��ĎF�����������S�������ߍݐ��c���i�̂��̎������s��Ւ��j�ɐ��܂��B

��C�푈�̂Ƃ��́A�鉺�l�ԏ����i�����͐쑺���`�A�ČR�͉i�R���Y�j�̕������Ƃ��Ē��H�E�����̐킢�ɎQ�킵���B

�����œ��R���R����_�A�r��A�����V�h���o�Ĕ��͂ɐi������ƁA����ɑ����l�ԏ����̏������Ƃ��ėL���̌���ł��������͍U�h��Ő킢�A���͏�ח���͒I�q�ɓ]�킵���B

��Îᏼ��ɐi������ۂ́A�쑺�w���̉��ŏ\�Z���̐킢�ɗE��A��ɉ�Îᏼ���͐�ɎQ�킵�R�����������B

����4�N�A�˂���e����h�������ہA���������ɏ]���ď㋞���߉q���R��тɔC����ꂽ���A���̍q�C�����������҂Ɏa������A�@�ɓ��������B���̂��߁u�n�i�v�Ƃ����������������Ƃ����B

��Ɉɗ\��F���ɔ����Ƃ��Ĕh������邪�A����5�N�ɂ��̐E�������A�������A�������B

https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-c2-df/qqs499aqk/folder/228323/11/15321811/img_3_m?1515840196 ���{�e���r�N�����㌀�X�y�V�����w�c����x�i1987�N�j�ł́A���{���O���������B

�����ЂƂ�̎������̌x�@�����͒������V�ŁA������͉��[�����������B��\�Ȃ́u�G���X�̊C�v�B

�i�n���u�ɂ��v�ƃ��r��U���Ă����̂ŁA�����Ƃ���Ŋo���Ă����B

�� �����R����

�������������s���l�����B

���r�͕M�҂ƕҏW�̂ǂ��������ꂽ���킩���

���{����

����]�V�q��

��������h�i������j�ꓙ�x���c�c���{�x�@�ے�

�����X�N8��21�� - �{�茧�����������ɍ�������A�{�茧���͎x���֊i�������ꂽ�B

�،ˍF��

����9�N3���ɎQ�c�͎��߂����A���t�ږ�Ƃ����E�ő������ɗ��܂��Ă��邪�ȁB

�їF�K

����i����j

��������їF�K�́A��R�Ɋۂ߂��܂�Ă��܂��܂����B

���c�V���ƍ����V�g�̌��́A�̂��ɕ�����������邪�A���Ԏ��͕��u���ꂽ�܂܂��ȁB

���Ԏ��͖���10�N�̐���푈�ɍۂ��u�`�E����W������v���J���Ă��邩��A

�����G���i�����悵�j

�u�j�q�̊�F�́A�r�X�y�X�Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i��v�ۗ��ʁj

�{����

�˖엘�H�̏o�g�n�g�쑺

�����O�̎������s�n�}

�������Y�́A����6�N�̐��ςʼn��삵���x�����g�̂ЂƂ�ŁA����̖��ɏ]�R���Ă����ȁB

�c������

�]�_�V���Ђɐ��肱�x�����̖���ƂȂ��Ă���B

�c�����Ƃɂ��ẮA���̂悤�ȏ������s�̂���Ă���B

"�������m�����������Đ���푈�ɗՂ킯�ł͂Ȃ��B

�e���A�e�Z�킪�G�����ɕ�����鎖�Ԃ�����邽�߂ɁA�����̌��N��j�~���悤�Ɠ������̂��A��������̋��m�E�c�����Ƃł������B

�c���́A��O�A��y�^�@���ւ��������A���͖����_�҂Ƃ��Č���c���߂��������̌ւ�ׂ��r�p�ł���B"

�� �����؏��

����푈�ł͐��������ɂ��������A�߂炦���Ē���1�N�B

�̂������̐^������`����Ă��邱�Ƃ�J���u���쌌�j�v�������B

����15�N�����_���Y��Ƒ嗤�o�c������N�ɂ킽�邪���@���킵�A�̂��������x�@���ɂƂ߂��B

�� ������

����17�N�ɍ������ƍ������ē������Ƃ����������������Ȃ����܂���ɕς���Ă���B

���Î������o�����Â����Ƃ̖���̖��̂́A�����̃o�J�̂������ŏ����Ă��܂����B

�F���̏������́A�H�Q������o�Ă���B

�Ȃ��A�����葺�ƌĂ�Ă����̂͏��a16�N�܂łŁA����ȍ~�͍��蒬�B

�� �Y��

�͐�t�߂̒����͍����k�E������ƂȂ��Ă���̂ɁA�n�}�Ō���Ɛ삻�̂��̂͗Y��ƂȂ��Ă���B

�Ȃ��A�i�n����͏������i�[��j�Ə�����Ă���B�{�����J�b�R���������ԈႢ�B

�[��͋э]���ɉ͌�������B

�㗬�ɂ���Y��̑�

�� ���R�M��

�� �����c�i��

>>438 ���������Y��́A�u����L���̑傫�Ȑ�v����Ȃ�����

�G�W�v�g�l��Ogawa River�ƌ�������A�u����v�̃W���[�N���Ǝv���郌�x���B

�Y��̑�́A��N��NHK��̓h���}�u�����ǂ�v�̃I�[�v�j���O�Ŏg�p����A��C�ɐl�C�ɉ��t�����������̊ό��X�|�b�g���ȁB

�� �l�C

�� �J���o��

�������Y�͍��Ðr�����h���s�V���̂͂܂���������ȁB

>>444 �J���o���́A����Ƃ͂܂��������̎������q�ׂĂ���ȁB

�������Y�͐������ÎE����ƌ������Ǝ��ʂ܂Ō����Ă����������B

���̍ٔ��ɂ����āA�J���́u�������Y�͎h���Ⴆ�Ăł��������~�߂�i��������j�ƌ������v�ƌ��������B

�J���o���͕n�R�l�ŁA�w����Ȃ��A������������Ă��Ȃ��B

�� ���鎵�V��

>>448 ���Ă����悤�ɒJ���o���̐l�i��f��I�ɋK�肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���w�Z���͑����������̐����������ĒJ���̌��t���A�������������̎撲�ׂł��邩�玄�w�Z�����̊���ŒJ���̌��t���B

����ߔM���Ă���ƁA�������t�������̈Ӗ��ɉ��߂���邱�Ƃ͂���B

���͉łƌƂ̌��܂���ɂ킽����60�N�Ԍ������Ă�������A���̂��Ƃ��悭�킩��B

���ǂ́u���H�F�G�v�̎莆�͉�Âɂ��H�삾�����I�I

�� �����c���R�Ζ��(�����ނ�)

����10�N�P���A�������{�͕���e���A���D�ւƐςݍ������Ǝ��݂����A���w�Z���k�����{����B

�P��29���̖�ɉΖ�ɂ̂P�����P���̏�j�Ēe��U���������D�B�c�����Ζ�ɂ������ɏP�������B

�h�q���(�^�U�͂��Ă����h�q�ƌ���������͑������ɗ\���\)�Ƃ����A�e��P�����Ƃ����A

�� ���z���P(����݂Ȃ�)

�����c�Ζ�ɂ��P���������w�Z�}�̃��[�_�[�B

���e���u�c����v�ł͗���X�V�B

https:// �|�\�l�̎q���܂Ƃ�.net/wp-content/uploads/2019/01/WS002463-300x283.jpg

����X�V�̉摜���Ȃ���

�����c�Ζ�ɏP���V�[���ɐΈ�x�q���o�Ă����ˁB

�Έ�x�q����̖��͑��c�O��̍ȁE���a�q�B

�Έ�x�q�͎��㌀�ɂ͌������Ȃ����e���������ȁB

���B�ɂ��p�o�u�d��������K�����W���[�v���

>>444 �u�����͎h���Ⴆ�Ăł��c�c�v�́A�������Ő�������Ƃ����Ӗ��̖����̏퓅�傾��B

���̌�����

>>450 �������悤�ɁA���w�Z������ё��������ŗ������قȂ����̂��낤�ȁB

�ĂԂ��@���Ƃ܂������W�Ȃ����A�Ђ����Ԃ�ɕ����p�q�������̂œ\���Ă����B

�����A�ی����̐搶�ɂ��������DNo.�P�ƌĂꂽ�B����Ȃ̂Ȃ����ǁB

>>459 �����ÎE�͎��w�Z�����s�������\���������B

�P��29���ɑ����c�Ζ�Ɏ������N���Ă���B

�����A���ȉ�������Ƃɉ���āA���̑�ɋꗶ����B

�������q�͐����ÎE�c�ł���Ƃ���ΐ�̑�`�������ł���B

�J���o�����������Y���烁���o�[�̎����E�~�h����o���̂́A���̌�̂��Ƃ��B

�� ����o���q

�V��13�N�i1842�j�y���˂̏����牮���ܘY�̎O�j�Ƃ��Ęa�H�i�킶���j�ɐ��܂��B

�͂��ߐ牮�ДV���̖��œo�ꂷ�邪�A�����琛�쐩�ɂȂ�̂��͕s���B

���C�M�̏Љ�ŊC�R�Ȃɓ��Ȃ��C�R�����ƂȂ�B

����푈�u�����O�ɊC�R���D�������Ƃ��Ď��������ɕ��C���A���̔��[�ƂȂ����w�e�D�����x�ɌW��������ߊC�R�̒��ł̗���͕s���ɏI���B

���̎����ł͎��w�Z�k��̏P���E���D��h�����ߒe��𐅂ɐZ���Ȃǂ̏��u�������Ԃ̎��E�ɖz�������B

�܂��Ȃ����D������A���E�𗣂ꓯ�n������A�̂�����17�N�i1884�N�j�Ɏ��E�B

�x�����A���g���ÎE�c�ł������̂��ۂ��ɋ����͂䂫�����ł����A

�����ȉ��̎��w�Z�}���ɒǂ����̂́A���{�̒����ɏ���ĉΖ�ɂ��P�����������ł��B

�����ÎE�]�X�͎��w�Z�}���������邽�߂̑�`�����ɂ����܂���B

�܂�A������̈����͟��z���P(

>>454 )�B

�Ƃ͂������̂́u�c����v�ōō��ɖ����ȃV�[���́A�Ζ�ɏP���V�[���Ȃ�ȁB

�ꍑ�ł̓�x�ڂ̎��ɂ��I�����A�[�l�X�g�E�T�g�E�́A���l�ւ͗�����炸�A

�� ���{

����̖k���ɂ��鎭���s�̎��B

�����͍��{����C�H�Ŏ������Ɍ������\��ł������A�����ɂ��C�オ�r��Ă����B

�킪�n�܂�O���ă��N���N����ˁB

�� ��F�S�R

��y�^�@�{�莛�h�̑m�B�O����~�����ւ��ꂽ�̂Ŏ������ɕz���ɗ��Ă����B

�������Y�炪�ߕ߂��ꂽ�ہA�������̖���Ɗ��Ⴂ����A�Ƃ��Ɏ��w�Z�}�ɑߕ߂��ꂽ�B

��F�S�R�͒��B�̋Ή��m�����̒�q�B

�����ߕ߂͐����̎������A���Ɠ����̂Q���R���B

>>450 �J���o���͖����̎u�m�������o�Ă��Ȃ�����A�u�h���Ⴆ�Ăł��~�߂�v���������Ő�������

�Ƃ��������ɗ��s�����퓅���m��Ȃ������Ǝv���B���F�F���̈��B�������鉺�ɏZ���̂Ȃ��c�ɎҁB

�J���������̓}�W�Ő������h������Ɗ��Ⴂ�����낤�ȁB

�� �쑺�j

�� �⌳��i�͂��߁j

����쑺�j���������鉺�ɐ������悤�Ƃ����}�z�ۂɏ�荇�킹�A�쑺���珕�������߂�ꂽ�Ƃ�����ʂœo�ꂷ��B

�쑺�j�̎�蒲�ג����ɏo�Ă���̂��������B

http://www5d.biglobe.ne.jp/ ~iamarock/iwamoto/familyhistory/album/motoi2.jpg

����o���w���z�ƁE�⌳�\�x���͏��[p34�̎ʐ^

2��17�������ɖ쑺�j�̌���������R�j�ǂɂ�萼�������ɂ����炳���B

�� �������ِl��

���{���̗m���a�эH��ł��鎭�����a�я��̋Z�p�w���ɂ��������C�M���X�l�Z�t�̏h�ɂŁA�c��3�i1867�j�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B

���݂̓E�B���A���E�E�B���X�̌��ɂɂȂ��Ă���B

�E�B���X�͎F�p�푈�i���v�R�N�j���R�̓A�[�K�X���̍b���璭�߂��B

2��3��

�����@�F�����肩�畐�̎���ɋA��B�������Y�ߕ߁B

�T�g�E�F�����ό�

2��5��

�����͂��܂��̓��L������Ȃ����B

2��6���i�J�j

�����@�F���w�Z��u���ɂ����ĊJ��̕]��i�j���s���B

�T�g�E�F�c���ό�

�J�킪���肳�ꂽ�Ƃ���ɁA�����E�˖�E���͋ɕ`����܂��B

2��7��

�� �쑺���`

�V��7�N�i1836�N�j�쑺�^�\�Y�̒��j�Ƃ��Đ��܂��B�Ɗi�͌䏬���g�ōʼn����̔ˎm�ł������B

�Ȃ̏t�q�͒Ō������̖��ł���A�Ō������̖��͐��������̕ꎅ�q�ł������B�쑺�͐����������̂悤�ɉ�����ꂽ�Ƃ����B

�쑺�͊C�R�̎����I�w���҂Ƃ��ď��������d��A�C�R�n�n����S�����B

����푈��A�Q�c�E�C�R���ɏA�C���A�C�R�������p���������A�R�p�L���ƈقȂ萭���̐��E�Ƃ͈�����悵���B

���������̂��Ƃł͐��v�Ȓn�ʂ��߂����A���t���x�ւ̈ڍs�Ɠ����ɂ��̍���ǂ�ꂽ�B

�� ����O

�V��9�N�i1839�N�j�������鉺�ɔˎm���R�x���q��̒��q�Ƃ��Đ��܂��B������A���R�x�V�i�B

���ق̖��t���e�ł���B

��q��Ƒ�v�ۗ��ʂ��͌������Ă����ۂɌ�Ղ�]����������A���R���I�����O�̖ʑO�ő吺�Ŏ��ӂ�����A���ȂɂĖ����V�c�̌�O�Ő����Ύ����r�[���r�ʼn��ł���ȂǁA��s�����������B

���]�̍Ȃ̕��q�V�c�r���̖��́A�͂��ߒ���̍Ȃł������B

>>462 �������ٕ̈ς������m�����̂�2��3�������A�����m�点���̂�����o���q�Ƃ����͈̂ӊO�������B

2��9��

���낻��ӌ��\�Y�����E�U���Ȃ��Ă����B

>>341 ���N��NHK��͂��g�V���V�������ȁB

�ǁ��i�K�ƓǂޗႪ���ɂȂ�����ȁB

���\�҂ł��A���������オ�����C�z���炢�y���̂Ȃ�D���ɂȂ�邪�A

�q���E���ē��\���ɂ��Ă��܂�������͍D���ɂȂ��́H

�� ���R���j

����̖��̖{�����ł��s�������Ă����̂́A�n���[�E�p�[�N�X���ȁB

�p�[�N�X�����Ȃ𑗂�������ł���_�[�r�[�O���́A��15��_�[�r�[���݃G�h���[�h�E�X�^�����[�ł���B

�n���������@�n���������@

�p�[�N�X�Ɣ�r����Ə��C�M�̓ڒ����Ԃ�ɂ͕��ꂩ����B

����Ȃ��Ɓw�X�쐴�b�x�ɂ͏����ĂȂ���B

�܂��o�J�͕����Ă����������ǁA����푈�Ɋւ��鏟�̒k�b�́w�X�쐴�b�x�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B

�T�g�E���L�̐���푈�֘A�́A���������̖�ŒP�s�{������Ă���ȁB

�� �a�J�F��

�C�V���s�̑ߕ߂́A��H���Ȃ̒��łP�s�G���ꂽ�������ȁB

>>500 ���R�O�~�Ɗ��R���j������l���Ȃ̂��ۂ����l���n�߂�ƁA�������Ȃ��Ȃ�ȁB

�،˂���͊��R�O�~�Ɗ��R���j������l���Ȃ̂��ۂ����l�������ăm�C���[�[�ɂȂ����̂��������B

�� �R�p�L��

�i�n�͂ǂ̍�i�����̂������őދ��@

�� ���c���D�i49�j

�� ���c�����i51�j

������������Z�ہi��v�ہj�ۈ�

�Ȃ��A��Z�ۂ̉ے��͏a�J�F���i

>>510 �j�B

���w�Z�}�K�N�̌R�����̒́A���Ëv���̓����ɂ����̂��낤�ȁB

�R��������ꂽ�ɂ�������炸�A��������R�ɑ��ė�W�ȑԓx�������̂́A

�y�����Ґ��z

�� ���i���V��

����10�N1��29���A�������s�����c�̉Ζ�ɂ���A���{���e����^�яo���܂��B

����A���z���P�Ɓi

>>454 �j�ŏ��i���V��Ɩx�V���Y���A�Ζ�ɂ���̕�����o���v�悵�A���s�B

���ꂪ����푈�Ɍq����܂��B

�� �x�V���Y

�� 2��14���i�����2���j

�ɕ~���ʍ]������c�c�{����

����45�����̕��ɂƗ�����

�� ���ӌQ��

�� �m��i��

�� 2��14��

�� 2��15��

�� 2��17��

�� ���̎���

���~�͖���2�N�F���˂̏d�b��K���������������̂ŁA�~�n��3600�u�A�����̌�a�Â���ŕ������������A��ɂ͑傫�ȏ��̖��������Ƃ����B

����푈�ŏĎ��������A����13�N�ɐ����]�����Č������B���܉��~�Ղ͌����ɂȂ��Ă���A�����̈�˂��c���Ă���B

�� �������q

�� �������q

���������̍ȁB

����2�N�i1865�N�j�A���������ƌ�������B������3��ځA���q�͍č��B

�����Ƃ̊ԂɓБ��Y�E�ߎ��Y�E�юO�̎q�ǂ����Y�ށB

�܂��A�����̉����哇�ɂ����铇�Ȃł��鈤���߂Ƃ̎q�ł���e���Y�E�e���������{�炵���B

�� �����Б��Y

����17�N�ɋg��F���⏟�C�M���̓����|��������t���A�����V�c�̎v��������|�c�_�����R�m���w�Z���w�𖽂����A13�N���̊ԃh�C�c�Ŋw�сA���̊ԃv���C�Z�����R���тƂȂ�B

����35�N�������̈ېV�̌��ɂ���݂�������ؑ��ɗ��A�M���@�c���ɏA�C����B

�� �s���l�Y

�� ������

2010�N�A�������njS�̊������E���ǒ��ƍ������Ĉ��ǎs�ƂȂ����B

�����Ƃ����n���́A�D�̑ǂ�u���Ă�������A��������肪�o�Ė��������Ƃ����u�Ƃ̖ؓ`���v�ɗR������B

��������u�Ɩv�u�Ə�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A�₪�āu�����v�ɂȂ����B

�������㍠���炱�̒n����x�z���Ă����̂́A�呠���̈ꑰ�Ƃ��������؎��ł������B

�����ɖ{����u���������A�����ɖ{����u�����R���ȂǂƂƂ��ɁA�݂��ɓ���������Η������肵�Ȃ���A���Î��Ƃ̐��͑������J��L���Ă����B

�� ����h

2005�N�A�����s����ш��njS��5���ƍ������Ė����s�ƂȂ�B

�����̍����͂ނ�����B

�� ���y��

�{�茧�̒��암�ɑ��݂��Ă����{��S�̒��B2006�N�A�{��s�ɕғ�������ł����B

�]�ˎ���͓��Î��̍��y���ˎO���̏鉺���ł������B

�� ���ڊX��

�� �I�쑺

���������k�����A���njS�ɑ����Ă����B

����17�N�g�����ƍ������ėN�����������B�����I�쒬�p�~�B

�� ���v���z��

�F�{���Ƌ{�茧�̌����ɉ��v�����Ƃ����}�s�ȓ���������B�l�g���炦�т̍����ɔ������K��X���B

�� �g�c����

�{�茧���т̎s�厚�������ɂ���u�g�c���� ���̓��v��K�₵�܂����B

���̓��Ƃ������O�̒ʂ�A����������������̉���ɐZ�����ď���������Ƃ��������`�����c���Ă��܂��B

���������ƃA�[�l�X�g�E�T�g�E���H�����F�{�ւ̌o�H

�� 2��20��

�����͐ϐ�̉��v���z�����R���Ăɏ���Ĕ��։z�����B

�˖엘�H���u�F�{��́A���̐|�i���炳�ڂ��j�ň�@���ł��킷�v�ƌ������̂́A���̎��B

�� �l�g��

�ˎ�Ƃ̑��ǎ��͊��q���㏉���̌��v4�N�i1193�N�j�A���̒n�̒n���ɔC����ꂽ�B

���̌�퍑�喼�ɐ������A�]�ˎ���ɓ����Ă��̎�Ƃ��đ����������ېV���}�����ɂ߂ċH�Ȕ˂̈�ł���B

����4�N�ɔp�˒u���ɂ��l�g���ƂȂ����̂��A���㌧�A���쌧���o�ČF�{���ɕғ����ꂽ�B

�� �i����

�F�{���l�g�s�y�蒬�ɂ��鑂���@�̎��@�B���ɓ`���H��̊|��������A�H�쎛�ٖ̈��Œm����B

�n���͉��i15�N�i1408�N�j�Ƃ�17�N�i1410�N�j�Ƃ������B��a�i�A�a���������J�R�Ƃ��A���꒴�^�a�����J�R�B

���ǎ���9�㑊�ǑO���i�������j�̊J��ɂȂ�A���ǎ���X�̐��h�����B

�l�g�ɂ����鐼���̏h�ɁB

���̐�N�̕ʕ{�W����́A����A�F�y���o�āA�F�{�邩��V�q��O�̐�K�ŏh�c���Ă���B

�� �r�Ӌg�\�Y

�V�ۂX(1838) �N���܂�B�����푈�̏��q�̖�(1866)�ɐ������A���s�l���p�l�A�F�{�ˏ��Q�����C�A�A�����ċ��}�̐��N�����炵�w�Z�}�̐��͂�{�������B

����9�N�̐_���A�̗��ł͊w�Z�}�̌y����}�������A��10�N�F�������R���I�N���ČF�{�Ɏ����A�w�Z�}����͂ɓ��u700���]�̌F�{���𗦂��Đ����R�ɉ������B

���c�A���R�ɕ��킵�����틵�����炸�A�e�n����A10�����{�R�ɕߔ�����A����26������Ŏa�Y�ɏ����ꂽ�B

��������̐��_�ƒr�ӎO�R�͂��̎q���ł���B

���r�ӎO�R

��㒩���V���A���������V���̎�M���C�B�����V�������̑b��z�����ЂƂ�B

��t���l����Ėڟ�����Ђ����A���ҏ�����V���A�ڂɐs�͂����B

�r�Ӌg�\�Y���ʕ{�W��ƑΖʂ����̂́A����w�c���B

�� ���X�F�[

�Éi7�N�i1854�N�j�A���݂̌F�{�s���؈䒬�ɔ��F�{�ˎm���X�����̓�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B

�퍑�������X�����̎q���Ƃ����B

����12�N1���ɏo������ƁA�F�{�s���c�����o���ɓ��S�w�ɂ�ݗ������B

��ɓ��S�w�Z�Ɖ��߁A����15�N2�����Z�X�s�Ɖ��̂���B���݂̌F�{�����ρX�s�����w�Z�ł���B

���l�R���ē��N�����͈�ʂɌF�{�Z�X�s�o�g�Ƃ���Ă��邪�A�݊w�����̂͋͂��R�����ł���B

�� �����쉺��

�l�g���甪��B

�����̂��̋��́A�����̂��Ă̕��F������ᔻ�̍L��Ɉ�������o���A�����̂����ނ��Ƃ���A�O�l�̊Ď��̂Ȃ��Ŏ�˂邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��������A�e�Ղɑz��������B

�ǂ����悤���Ȃ��n�ܘY���ȁB

�����̍����I�l�C�Ɣ�r����ƁA�J����̒m���x�̒Ⴓ�͋C�̓łɂȂ��Ă���B

�� �J����

�V��8�N�i1837�N�j�A��w�ҒJ�i��i�ݎ��j�̎l�j�Ƃ��ēy���������S�E��i���݂̍��m�������S�l���\���j�ɐ��܂ꂽ�B

�������͒J�畔�̖��Œm����B��C�푈���n�܂�Ɣ_�Ƌ��ɔ˕��𗦂��ďo�������B

�F�{����i�ߒ����ł���������푈�ɂ����āA�F�{��U�h����w���������ƂŒm����B

����44�N�ɖv����B

�J����̊K���́A�˖�E���Ɠ��������R�����B

�� ���R���I����

����5�N���쐴�ɏo���A��p�o���ɏ]�R�B

����푈�ł͌F�{����i�ߒ����E�J���鏭���̉��A������Q�d���Ƃ��ČF�{������炷��B

���̌�x�����Č����R�����ɏ��i���邪�A�C�R�֓]���A����16�N�ɊC�R���A��19�N�ɂ͊C�R�����ƂȂ�B

�� �^�q�m�������i

>>381 �j

������13�A���A�����B�_���A�̗�������C�B

�F���ˏo�g�B

����9�N10��24���̐_���A�̗��ł́A����𒆊_�i����8�l�̏P�����邪�A�ȥ�ߎq�̋@�]�Ŕn�����Ă��̏��E�o�����B

���̌�͑啺�c�̕�����13�A���𗦂��Ē������͂������B

�������A����10�N�̐���푈�u�i�R�i���ɂ�܁j�̐킢�v�Ŕ�e�����B�������A�ߎq�͏��q���F�{��ŏo�Y�������A�^�q�͗������������B

�� ��㑀�Z����

�F���ˎm���`���q��e���̎O�j�Ƃ��Đ��܂�A���H�E�����̐킢�E��C�푈�ɎF����10�ԑ������Ƃ��ď]�R����B

����10�N�Ɏn�܂�������푈�ł͕�����13�A�����S���Ƃ��ď]�R�����𗧂Ă�B

����28�N3���ɂ͐������{�Q�d���ɔC�������B�����푈�ł́A����܂Ő�オ�����i�߂��R�̋ߑ㉻������t�����B

���̌��ɂ��8���ɌM�ꓙ��������́E�������M�͂�����A�q�݂���������B

�� �唗���q�i�Ȃ��͂�j���

�F���ˎm�E�唗�V���̒��j�Ƃ��Đ��܂��B���m�ِ��k�Ƃ��Ċw�сA�F����5�ԑg�Ƃ��ĎF�p�푈�ɏ]�R����B

����10�N����푈�ɏo�����A�F�{��U���ɎQ���B2��27���A����w�Z�����̎w�������A��ʂ�����B

����37�N2���Ɏn�܂������I�푈�ł́A�틵���F�����Ȃ������v�ǍU���ׁ̈A8���ɑ�7�t�c�̓��������܂����B�T�؊�T�叫�̎w�������3�R�ɑg������A��Z�O���n�̍U���ɓ��������B���̌����V���ɎQ�킵����39�N3���ɋA������B

�� �x���h���i�悵�����j

��O����i�����j�ˎm�_�㎟���q�����̎��j�Ƃ��Đ��܂��B

����9�N11���ɌF�{�����߂ƂȂ�B���ߍݔC���ɐ���푈�ɑ������A�F�{��Ŏi�ߒ����J���鏭���A�Q�d�����R���I�����E���������ʌ����Y��������54���Ԃ��ď���ς��������B

�F�{����i�ߒ����J���鏭���́A1��28���ɏ��q��14�A���̘A�����T�؊�T�ɁA�������Ɉڂ��悤�������B

�J���鏭���́A2��14���i�ʕ{�W��̐�N���������o���������j�ɁA���q�ƕ����i���q�A���̕��ԏ��j�̕��͂����ׂČF�{�ď�ɂ܂킷�ׂ����u�����B

�F�{����3,000 vs �F�R12,000

�� ������

>>567 �T������ֈ������h�������̂�2��6���B

�T�̗ꉺ�̏��q14�A���́A���q�ɓ����A�����Ɉ��������Ԃ��Ă����B

�T�͕����������������������������֔h�������B

�J�́A���̎����́A�F�R������̊͑D��D�悵�ē��シ��ƍl���Ă����ȁB

�� 2��13��

�� 2��14��

�� 2��15��

�ď�̂��߂̍H���ƕĂ̔�������n�߂�B

�� 2��17��

�� 2��18��

���{�̐����߂��o��2��19���A�����͉��v���z���i

>>542 �j��O�̋g�c�������h�ɓ��h���Ă����i

>>543 �j�B

�F�{��̌��\�̌��S���́A���̓Ɠ��̐Ί_�̗͊w�\���̗�������Ă悭������邪�A�n�k�ɂ͐Ƃ������B

�� �F�{�鉊��

2��19���ߑO�A�˔@�A�F�{��̓V��t����̎肪�\�B

����́A��������������F�R���F�{�ɔ��钆�A�F�{���䂪�ď�̏�����i�߂Ă������̂��Ƃł������B

���̉ЂŁA�V��t�Ɩ{�ی�a�͏Ď�����B

�� ���ΐ�

�� ���ΐ�

�� ����

�L�^�Ɏc���Ă���Д�����̒e����o�w���������̂����ʌ����Y�����Ƃ����̂��ǂ����������B

�������Ȃ��肻�������A���ʂ����邩�H

���ΐ��͂Ȃ��ȁB

500�̕Ă��ׂĂ��Ď�������ɁA�ꗼ����600���W�߂��Ƃ����̂��������B

�� ��͕⋭

�� �{�c - �F�y�E

�� �F�R

2��19���F�ʕ{�W��̓Ɨ�����A�v��S����h�ɏh�c�i

>>550 �E

>>553 �j�B

2��20���F�ʕ{�W��̓Ɨ�����A�F�{����̋��O���S��K���Ō㔭�R�̗�����҂B

����K

�F�{�s���S���̓����8km�Ɉʒu�����K�n��B��������C�O�Ƃ̌��Ս`�Ƃ��ĊJ���A�]�ˎ���ɂ͗ΐ여��̕����̏W�U�n�Ƃ��ĉh�����B

�� ���{�R

2��19���F������

���ߎ҂͑�����b�O�������B

�������́A�L����{���m�e���B��C�푈�̓����呍�ł���B�c���a�{�̍���҂ł��������B

���悢��킪�n�܂�ȁB

�� �З͒�@

�����500�l�̖�P�����B

�w�����͑唗���q�i�Ȃ��͂�j��сi

>>565 �j�B

�������u����сB

������������с@�����{�s�ЌR��

>>594 �\�Y���A���@9����ǂ߁B

>>596 �u����т͊ԈႢ�B�������͌G��������сB

����17�N����L������̕�����12�A���̘A�����ɕ₳��Ă���B

>>596 ������т́A����������т̂��ƁB

����24�N�ɌF�{��6�t�c�̕�����24�A���i�����A���j�̘A�����ɕ₳��Ă���B

>>598 ������12�A���̕Ґ��n�͊ۋT�B

�� ��K����

�� 2��21��

�F�{����͖h��ǂ��납�A�ʉ߂ɂ������Ă͕��Ƃ�e����o���Ă��ĂȂ��Ă����͂��ł���Ƃ��������

�� �厜��

�F�{�s���ɂ��鑂���@�̎��@�BJR�������{����K�w����k��25���B

��K�ɂ�����ʕ{�W��̏h�ɂł���B

>>603 �c�ɂłS�N�ԕS�������Ă����A���Ƒ��n���̋ߑ㍑�Ƃ̎��������Ȃ��Ă����A���Ƃ̔F���̍����ȁB

�����͔���Ő�K�̐틵���B

�� 2��22��

�� �F�{��̐킢

�i�R���Y�̎O�ԑ���́A���̎��_�ł͌F�{��U���ɎQ�����Ă��Ȃ��B

�˖�͐����ƂƂ��ɐ�K�ɂ����̂ŁA�l�ԑ���𗦂��Ă����̂́A�x�V���Y���Ǝv����B

�� �\����

�� �ЎR���~�̐킢

�������̗������ԑ���̍U����������ɂ߂��B

�ЎR���~��������Ă���������13�A���̘A�����^�q�m�������́i

>>563 �j�A���̐킢�̍Œ��ɐ펀�����B

�ЎR���~�̐킢�ł͂Ȃ��A�u�i�R�i���ɂ�܁j�̐킢�v�ƌĂ����悢�悤���B

���݂̓��蔪���{�̈ʒu����ɍl����ƒn����������Ă��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł���B

����푈�����̓���_�Ђ́A�i�R�̓���ɂ��铡���ɂ��������A���̂��߂ɂ��ׂĊD���ɋA���A�Вn�͌F�{����p�n�ƂȂ������߁A

���݂̈�쟺���Ɉړ]�B����11�N�ɉ��a�c�A�����œ�17�N�ɂ悤�₭�{�a�̑��c���݂��B

�w�ҋC���ŋC���������̂��A�l�g�E��www

>>610 �_���A�m���ł͊����̂悤�ȒE�o���Ŋ����^�q�A�����B

�������Ȃ����ȁB

�i�R�̐킢�ɂ�������̎w���́A�ʖږ��@������̂�����ȁB

�����Q���A�l�g�E��www

�� �w�Z�}�|�F�{��

�r�Ӌg�\�Y�i

>>551 �j������w�Z�}700���]���A2��22���̌F�{��̐킢�ɎQ�킵�Ă���B

�r�ӂ͎F�R��͂���K�ɒB�����Ƃ��A���鉺�̍]�Êw�Z�ɓ��u���W�߂Ă���B

�]�Êw�Z�ɂ��ẮA�M�҂ɂ��悭�킩��܂���B

�܂�����Ă�̂��i �L,_�T�M�j�߯

�� �L�n����

�� ���c�I�i������j

�Éi7�N�i1854�j��㍑�����S�t�����i���݂̌F�{���F�{�s����j�ŌF�{�ˎm�̉Ƃɐ��܂��B

����7�N�ɑ�p�o���ɏ]�R�����B�A����͖����}���������A�]�_�V���L�ҁE�ߎ��]�_�L�҂Ƃ��Ď��R�������咣�����B

����10�N�ɐ���푈���u������ƁA�{�蔪�Y��ƂƂ��ɋ�������g�D���Đ����R�ɉ�������B

�����R�̔s�k�ƂƂ��ɕ߂���ꂽ���A�₪�ďo���������ꂽ�B

����35�N�A��7��O�c�@�c�����I���ɏo�n�����I�B���I�͍��v��4��𐔂����B

��̓h���}�u�ĂԂ��@���v�̍��c�I�@

�� �ۓc�E�_��

����푈�F�{�������i���̒n�B

���O���炢�͐������Ă�ł��������ȁB

>>619 �ŁA���c�I�͂��Â����H

>>167 �k�����q�̘V��

�ȑO�͙{���ʂɂ���Ă����̂ɁA�ŋߎG�ł��ˁB

�a����I�y�̉�

�� 2��21��

�{�蔪�Y�A��K�̎F�R��N�̕ʕ{�W��Ɖ�k�B

�ۓc�E�_�Ёi

>>620 �j�ɌF�{���������W���B��40���B

�� ��������

�� ����҈�i�̂Ԃ����j

����3�N�A�˖��ɂ��L�n�������ƂƂ��ɕ����̓ԉc�i���R���m�{�����j�ɓ���A����5�N���R���тƂȂ�B

����6�N�A�w���ؘ_�x�̔j��ɂ���ɉ���A�F�{���O�c�S�S�ё��ɋA�_�����B

����7�N�A����̗��̌�A�L�n�����A�{�蔪�Y���Ƒ�p�o���Ɏu�肵�]�R���邪�A�������ċA���B

����8�N4���A�L�c���A�{�蔪�Y�A�L�n�����A���R��P�A�葺��Y��ƐA�ؒ��ɁA�ϑ��F�{��ܔԒ��w�Z�i�ʏ́F�A�؊w�Z�j��ݗ����Z�����ɊĂ߂�B

�w����_�x�𒆐S�Ƃ����l�X�Ȏ��Ƃ��s���A���R�����������e�n�ŏW����J�����H���邪�A�}�i������ƌ�����̕⏕����ł���ꓯ�N10�����ŕZ����B

����9�N���A�����}���u�̒��ŎF���̋˖엘�H��������Ƃ��˂Ėʎ��̂������L�n������ʂ��ď��Őf�B

����10�N�A���������Ő��������̎��w�Z����������ƁA�A�؊w�Z�o�g�҂𒆐S�Ƃ��������}�̓��u�ƌF�{���������������A

2��21���ɖk�サ�Ă����F�R�ɐ�K�ō����A�l�ԑ��������̋˖엘�H�̂��Ƃŋ��������w�������ɐ��{�R��ɐ�����B

�� ��Ԉ��e

�� �ԉ��R

�i�R���Y�̎O�ԑ���́A�ԉ��R��苒�����B

�O�͂̍Ō�̂Ƃ���ŏq�ׂ�ꂽ�F�{��U���̏ڍׂ��A���肩�����q�ׂ��Ă���B

�^�q�A�����펀�̏�ʂł́A���{�s�ЌR���i

>>596 �j�̊��ڊo�܂����B

2��22���ߌ�A�������͂��߂ČF�{���鉺�ɓ���B

�� ����ɉ˂��錻��̑�p��

�� �������x��������p�{

�{�����ɂ�������p�{�́A��������̖{�c�������23�A���̕��ɗp�n���ւČ��݂͉Ԕ������ƂȂ��Ă���B

���݂̑�p�{�́A�F�{�s�k�旴�c�ɂ���B

�� �t�|��

�{�����ɓ�ڂ���t�|���́A���݂̒n���ł����ƌF�{�s������Օ��ɑ�����B

�� ����猁i�����ށj

�M���������قǂ̂��Ƃ����A�F�R�͕⋋�̎蓖�Ăǂ��납�A���̓��̗[�H���ǂ����邩�������߂Ă��Ȃ������B

�u��������A�ӌ�т܂��H�v

�F�{��U���ɎQ�킵���l�ԑ���i�˖���j��800�l�ŁA�����ȏ��22���̗[���ɐ�K�ɓ������Ă���B

>>608 ���˖�͐����ƂƂ��ɐ�K�ɂ����̂ŁA�l�ԑ���𗦂��Ă����̂́A�x�V���Y���Ǝv����B

�ԈႢ�ł��B

�x�������l�ԑ���̏���������

�}�W�ŃC���T�{�[�i�|�j��{�ŌF�{��𗎂Ƃ���Ǝv���Ă����ȁB

���C�p�[�V��_���ɉ�������������点��NHK�́A�F�R�ȏ�ɐ������Ȃ߂Ƃ�B

�ŁA�F�{�邪�育�킢�̂ŁA�F�R�͕��j�ύX���܂�(*^-^*)�U���

�s���P���s�_�t�������A�ʕ{�W��A�ӌ��\�Y��

�������A�R�p�L���̕�����6,400���̐攭��c�́A2��20���ɐ_�ˍ`���A22���ɂ͔����`�ɓ������쉺�̑Ԑ����Ƃ�������B

�R�p�L���������������������z�����Ȃ��ǁ��������������������˖엘�H

���ʘ_�Ƃ��Ă͋��P���s�������������̂����A�C���Ȃ��ōU��s����Ƃ����Ƃ��낪��n���B

�F�{������ď��Ȃ̂�����A�F�{����X���[���Ėk�シ��悩�����̂ɂˁB

>>647 �������������������z�����Ȃ��ǁ���������������������������

�����I��ÁE�O�D�̒�c�ƌF�{����ɋ�������邾�낤�B

�������Ȃ�k�シ��ƌ��������āA�F�{���䂪��O�ɏo�ĎF�R��ǔ�����Ԑ����Ƃ����Ƃ��ɁA鰉��ɌF�{����}�P������B

�� ��]����i��

�� �F�{������

22���A�T�؊�T�����̗����鏬�q������14�A�����A�R���X����쉺�����B

�u��14�A���́A�S�����s���ē��邷�ׂ��v

>>571 �T�͕����������������������������֔h�������B

>>590 2��19���[���A���q��14�A����1����̂����̍������300�l�]�����邵�Ă���B

>>573 �T�͏��q�̑�������������������������v���Ăɋ}�s������B���������16���ɋv���ē����B

�܂��F�{��ɓ��邵�Ă��Ȃ��������A���q�E�����E����E�v���Ăɕ������Ă����B

�T�؎��g���A�v���Ăɂ����B

�� ���

�T�͉͌��їY�����тƂƂ���21���ߌ�S���ɋv���Ă��A21����ɌF�{����ւŋg�������̑�O����ɒǂ������B

���c�O���14�A���쉺�̏����Ƃ����̂́i

>>653 �j�A���̋g�������̑�O����̂��Ƃł���B

�T����ւɓ��������Ƃ��́A�F�R�͂��܂���K�ɂ���B

�ʖ��S��֒��i�܂��j�B�������Ƃ̌����ɂ��钬�B

�헪�I�ɂ����ΔT�؊�T�̑�14�A���͖ʔ��݂̂��鉿�l���������B

�� ����

�����́A�e�r�������͂��ӂ������k�����ォ��e�r��̐��^�𗘗p�����`���E���l�̒��Ƃ��ē�������B

�]�ˎ���ɂ́A�˂̌܃J��(�F�{�A����A��K�A�����A����)�ɐ�����ꂽ�B

�̂��炠��|���A���X���A���������ȂǁA���X���������Ԓʂ�ɗ��j�̏d�݂��c���Ă���B

���݂͋ʖ��s�����B

�� �g�����V������

�u���܂�A���͂Ȃ�H�����镐�m�̍Ȃ��B��������A�v�̒p�ɂȂ邩���H�v

�����͋g���ɑ��A�u���߂Ď��Q�������̂ŁA�Z����݂��Ăق����v�ƈ˗����܂��B

�g���͂��������A���̉�Õ��m����S���������Ɠ`����Ă��܂��B

���̏�������Ô˂̏d���E�_�ۏC���̍ȁE��q���������Ƃ����������̂́A�g���̎���̂��Ƃł����B

���J���ꂽ�_�ې�q

����4�N�A�F���y�O�˂̌����ɂ���Č�e�����n�����ꂽ�Ƃ��A���R��сA�������ƂȂ�B

��ցA�����A�ؗt�Ɛi���A2��22���̐A�̐킢�ŁA�㊯�ł���������㗝�T�؊�T�������R����r�������B

�T�͑�O����̓��������A�s�R�̔�J���c���Ă��Ȃ�60�]����I�сA���������B

>>663 ���Ȃ�O�̂Ƃ����ǂ�ł��܂��B

�l�^�o���͂��Ȃ��ł��������B

>>655 ��ւɂ͖k�����H�̐��܂ꂽ�Ɓi��e�̎��Ƃ̐Έ�Ɓj������B

���H��������̂́A�������R��S���[���i���E����s�j�B

���Ȃ���

�w�k�l�̐l�x���Ėʔ����ł����H

�y�A�̐킢�z2��22����B

��������F�{����͂��Ă����F�R�́A��@����u�A�ɐ��{�R!�v�̕���A�ߌォ��

�T�ԑ�ूQ�ԏ���(��������c�O��)�A

�S�ԑ�ूX�ԏ���(������ɓ�����)�A

�S�ԑ�ूT�ԏ���(������i�R�x��)�̂R�����������킹�Ă���B

�F�R�R�����́A�A�̎s�X�ɐi�o����ƎR���E�ؗt�̂Q�������琭�{�ɋ������ɑ������ꂪ����̂ŁA�F�{���̌���ɕz�w�����B

�� �A�ؒ�

���Ă͎��{�S�A�ؒ��B2010�N�i����22�N�j�F�{�s�ɕғ�����S��F�{�s�k��ƂȂ��Ă���B

�����ɐ���푈�̍ő�̌���n�E�c���₪����B�܂��A���{��̃X�C�J�̎Y�n�Ƃ��Ēm����B

�� ����

�F�{�s�k��A�ؒ����c����B

�u����v�o�X�◯��

>>668 ����̐e�����n�����ɕИr��˂����ނƂ���͖ʔ����ł��B

>>671 �����́A�X�ǂ��Ȃ��ƃo�X��Ƃ��Ė����c�邭�炢���ȁB

�R���r�j�̓X����A�p�[�g�E�}���V�������Ƃ��Ďc��ꍇ�����邪�A�c�ɂ��Ƃ�����Ȃ��B

�����S���̃o�X��B

�}���V�����Ɋ��҂���ȁB

�����͓��{���B�t�����X�ł͂Ȃ��B

�g�C���ƌ��킸�A�̂ƌ����Ă��炢�����B

����d��̓ޗǎ����`���������ŁA��̏�ɏ����������āA�����ł������Ă���`�ʂ��������B

�������̓����p�Ƃ����̂́A�F�����l�̃E�B�[�N�E�|�C���g�ł���u���������̂��H�v��A�Ă��邾���ȂȁB

���Ȃ݂Ɂu�A�̐킢�v�́A����o���̂Ȃ��T����̏��w�ł��B

���w�Z�̍���̋��ȏ����A�����E�R�l�̘b�Ŗ��ߐs�����������҂��������ł��B

�ΐ�����̂͂悭�Ȃ����ǂȁB

�� ���c�O��

�O��2�N�i1845�j���܂�B����6�N���R�����������A����푈�ł͏������Ƃ��Đ����R�ɂ�����B

�F�{���k���̐A�Ő��{�R����Ԃ�A�T�؊�T�Ђ������\�l�A���̌R���������B

��c�Ŗ���10�N3��11���펀�B33�B

�������Ɂu���������̂��H�v�Ɍ�����قǂ̓��]�h�B

���c�O��̃C���[�W�͗�Ò����ȓ��]�h����ȁB

���e���u�c����v�ł͑��c�O��̍ȁE���a�q���͐Έ�x�q���������A�C���[�W�ɍ���Ȃ��B

���͂����Ɵ��z���P�i����݂Ȃ݁j���̗���X�V�̍Ȃ��o���Ǝv���Ă����B

�Ȃ����c�O�������l�ԑ���̑�����r��l�Y�̐��́u�����̂����v�ƓǂށB

>>677 �g�C���itoilet�j�̂��Ƃ�́i�����j�ƌ����܂����A���̌Ăі��ɂ́A�萅�i���傤���j�A�萅��i���傤���j�A�֏��i�ׂ�j�A��B�i��������j�Ȃǂ�����A��̗���ɗ��Ƃ��쉮�i�����j����J�����̖����o���Ƃ̐����L���m���Ă��܂��B

���̑��ɂ��A�̂���A�͂���A���s��i���ӂ��傤�j�A�����i����ۂ��j�A���i�i�Ƃ����j�A��ˁi�������j�A����R�i�����₳��j�A�Տ��i����j�A���ҏ��i�悻���̂ǂ���j�ȂǁA�����̃g�C���̌Ăі�������܂��B

�֏����������炫�����t�ŁA�֗��ȏ��Ƃ����Ӗ��ł��B

�Ñ�l�̕֏��͐����������Ƃ̏؍��ƂȂ�̂��A�u���t�W�v���\�Z�ɏo�Ă���B�@

���h�i�����ʁj���@���ɂȂ�肻�삭�܂́@�����ӂȋ�i�́j�߂�@�ɂ����i�߁j�����

���̐l�͐l����H���Ă���t�i��H�ׂĂ��鉘�Ȃ炵�������Ƃ�������̏����̂̂������̂ł��B

����́A��̏�ɕ֏�������Ă����؋��ƌ����܂��B

���E�̕֏��́A�������A�̂Ă邩�A���߂�̎O�ʂ�ł����A��ɗ����͓̂���n�����A�֊��u���͖̂k���n�����ƌ����Ă��܂��B

�����������ĕւ߂Ă����̂́A�_�Ɨp�̔엿�Ɏg���Ƃ��납�炫�����{�Ǝ��̒m�b�B

���t�W�T�C�R�[�B���[���A�������������R��`���w���ȁB

>>684 ������������ł����B�����Ɓu�������݁v���Ǝv���Ă��܂����B

>>687 �킽�����͏��a40�N��܂ł̓��{������Ȃ���������{�l�ł����A

�q���̍��V��ł��Ĕ역�߂ɛƂ������J�̎v���o������܂��B

�역�߂̂��Ƃ��l����ƁA���̎���ɖ߂肽���Ƃ͎v���܂���B

>>669 �����؏���́u�F�쌌�j�v�ɂ��ƁA�i�R�x��̏������A�ɒ������̂́A�킢���I��������2��23���ł���B

�����؎��g���i�R�����̉��܁i�̂��̌ޒ����j�������̂ŊԈႢ�͂Ȃ��B

�o���Ă��܂����B�F�{���k���̎s�����B

>>659 ������͋g���G�}�i�ق��j�����B

�������A���̂悤�ɂȂ��Ă���B

���̈����l���āA����Ȃ��Ƃ��m��Ȃ��o�J���Ⴀ��܂����A�s�[�����E�U����ˁB

�܂��܂��A�݂Ȃ��ǂ����܂��傤��B

�T�؊�T������60�]���̕��ƂƂ��ɐA�ɓ��������̂́A�F�{��U�����I�����2��22���̗[���B

�� �ؗt

�ʖ��S�ʓ����ؗt(���ؗt��)�B

�T��8�q����̖ؗt�ɐ�������݂��Ă������A�A�̕��̗[�H�͏������Ă��Ȃ������B

���s�R�̏�ɔє����B�킦�܂���ȁB

���c�O��̏����́A�ߌ�7���A�T�ؘA���g������ɍU�����J�n����B

���R�͂܂��ꕺ�������Ă��Ȃ��̂ɁA�T�́u�]�͐��̎��v���ׂ��炴���m��v�ދp�����ӂ���B

�ދp��͌���̐�{���B���݂̒n���́A�F�{�s�k��A�ؒ������B

��14�A���̘A�������F�R�ɒD��ꂽ���Ɋւ��ẮA�����҂ł��鍂�c�I�i������j�A�͌��їY�����тɌR���̈����𖽂����T�؏����A�͌��я��т��E�����F�R�̊�ؐ���Y���܂̎O�҂̏،����H������Ă���B

�� �͌��їY������

�͌��я��т̏o�g�˂ł���L�O���q�ˁi���}�����E�\�ܖ��j�͌c����N�i1866�j�Z���A����B�����̍r�g�Ɉ��݂��܂�܂��B

���̌�̍u�a�̌��ʏ��q��𒆐S�Ƃ����~�S�B�˂ɒD���A�����ɂȂ��Ă��p�˒u���܂ō��̒����n�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

���}���Ƃ͔˒���L�Ái���݂̍s���s�j�Ɉڂ��L�Ô˂Ə̂��܂����A�ˑc���^���ȗ��̏��q�̒n���������ˎm�B�͍����˂̋�J�����Ƃ����قǖ��키�̂ł��B

�͌��я��т͉Éi���N�i1848�j�̐��܂�ł�����A����B�����̎��_�Ő�����19�A�����炭�͎Ⴂ�ˎm�Ƃ��ċ�J�𖡂�����ł��傤�B

>>701 �͌��я��тɘA������w�������܂܂ŁA�������킸��10���̕��ŁA400�E�̎F�R����ɓa�R�����Ƃ����T�̖��߂ɂ́A���炩�ɖ�����������ȁB

����Ȃ��ƒ������̒���ɂ����ł��Ȃ��B

�i�n���A�T�Ɖ͌��я��т̍Ō�̕ʂ�́A���c�I�������Ƃ����{�c�̖��Ƃł͂Ȃ����ƌ����Ă���ȁB

�A�̐킢�́A2���ԗ]��ŏI������B

�h���}��f��ł́A�A�̐킢�͒��ԂɎB�e����Ă��邪�A���v��̐킢�ł���B

�� ���q��

�F�{�s�k�掭�q�ؒ��B

�F�R�̑��c�����E�ɓ������̑ދp�ꏊ�B�A����3�q��B

���X�V���[�F�{���q�ؓX�̃o�C�g�E�A���o�C�g��W���ɓ\��ꂽ�A���o�C�g���̂��˂�����

�T�؏����͌ߌ�9��40���ɐA�����{���ɑދp�B

�ȉ��͕M�҂̐����ł��邪�A���c�I�͔T���{�c�Ƃ��Ă������Ƃ́u�T�S�̐Ղ͌��ꂵ�������v�Ə،����Ă���B

�� �����ˁi�Ȃ��Â��j

�F�{�s�k��A�ؒ������ˁB

�͌��їY�����т̐펀�n�B

�T�͐�{���ŋg��������Ɨ��������A�c������z���Ėؗt�܂őދp�����B

���q�ؑ��܂őދp�������c�����E�ɓ������ɁA�F�{����O�����̉��R����������B

>>701 �͌��я��т̈�̂̔w���Ɋ����ꂽ�R����������Ă����Ƃ����Ƃ��낪�A��ؐ���Y�̋U���ȁB

���c�O��펀��A��⋂̐ӔC�Ҍj�v�����A��14�A���̘A�����͑��c���̕��E�̂��邵�Ƃ��Ĉ⑰�ɑ������B

�����ő��c�̍ȁE���a�q�i

>>456 �E

>>457 �E

>>458 �j���o�ꂷ��B

���A�A�����̍s����{�����Ă����x�@�ɁA���a�q�͘A������n���Ă��܂����B

�{�������ɓ������������Ă������a�q�́A�S�������ΚM���ł��Ȃ��ƍl�������߂ł���B

�@�@�@ _ �@��

>>712 ��͂̑����́A�A�ؕ��ʂƁA����ɖk���̎R�����ʂ��ȁB

>>691 �͌��я��т̈�̂̔����҂͉����؏�����g�B

���̉����͎s���J�č��Ɏ��Ă���邪�A���R�ɂ���ؐ���Y�Ɠ��S����B

�����͊�̘b���āA�͂��߂Ď����̔���������̂��͌��я��т̈�̂ł��邱�Ƃ�m�����B

����Șb�ł��Ȃ��B

�y�ؗt�̐킢�z�i2��23���j

22���锼�A�F�R�{�c�ō���c���J���ꂽ�i

>>643 �j�B�F�{��U�������̂܂܌p�����邩�ǂ�����b�������A

�����͎��̋��s��p�������肵�����A�x��Ă����쑺�E���������A���������q��r��l�Y����������A��c�͕������Ă��܂��B

�˖�͐����Ɍ������߁A�����͋��s���~�����f�B�F�{����͂������A�c��͖k�サ�ď��q�����P���邱�Ƃ����肷��i

>>643 �̐ܒ��Ă�����j�B

23����6���������q�����ďo�������B����1800���͓��ɕ�����ĐA�ؕ��ʂɐi�o���邪�A����T�̕�����14�A���͖������͂͊��S�ɏW�����Ă��炸�A�茳�ɂ�700���قǂ����Ȃ������B

�ؗt�œW�J���������14�A����8��30�������D���ȎF�R�ƌ����J�n���ߌ�1�����܂ł͌݊p�ɐ���Ă������A�F�R�E����1������������ɉ�荞��ő�14�A���̉E���������������ŘA���͗ƂȂ�B

����ł��[���܂Ŏ�������������14�A���͖�A�ɏ悶�Ă̓P�ނ��J�n���邪�A�ؗt�R��傫���I�Ă����F�R�����ʂ��P�������Ƃŕ����͑�����ƂȂ�A��14�A���͖ؗt����z���Ď��c�R�ւƑދp����B

���̐킢�ŔT�͑�O������ł������g���G�}�����ȂǑ����̕����������Ă���B

�i�n����́A�����̐ܒ��Ă��ؗ�ɃX���[���āA�쑺�E��̏��q�苒�_����������22����̌R�c�Ō��܂������e���Ƃ����悤�ɏ�����Ă���B

���Ƃ��Ɛ����̐ܒ��ĂȂ���͎̂j���ɂȂ��̂ł͂Ȃ����H

�� �����R�`�ؗt�R

�ؗt�R�̓�ɐ��c�n�т��J���Ă���B

�� �ÐX�G�����

�� ���͉h�A���

�� ���{�i�ȂȂ��Ɓj

�F�{�s�k��A�ؒ������{

���Z�ˌ�ƚ������˂��Ö{��т�20�]���́A���{�Ƃ����W���ŁA�F�R�̏������l�Y�����E�Ό��s�Y�E�q�召���E�������ꏬ���Ƒ�������B

�Ö{�͖ؗt�܂ň����Ԃ����B�ؗt�̐퓬�́A���̂悤�ɂ��Ďn�܂����B

�����{���R��n�[�ؗt�̐킢�Ő펀�������R���m�݂̂���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B

>>725 ���̂����ɐA�ɒ������O�����̂����̐Ό��s�Y�E�q�召���́A�ؗt�̐킢�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��悤�ł���B

��ؗt�ɎU�����Ă����g���G�}�������ˌ��𖽂����Ƃ��ɍőO���ɂ����F�R�́A�������ɂ܂Ō�ނ����B

>>725 �ŏ������l�Y�����E�������ꏬ���Ə����Ă���̂́A�i�n�����̂悤�ɏ����Ă��邩��Ȃ̂����A

���X���̘A�ڂł́A���̓��͉ؗ�ɃX���[����āA���c���ꏬ�����E���쐳������E���������������ɑւ����Ă���B

���Ɍ�ނ����Ƃ��ɁA�������l�Y�����E�������ꏬ�����A����삯�Ēǂ��������Ƃɕς����Ă���B

�������B

�� ����

�F�{���ʖ��S�ʓ����厚��ؗt������

>>726 �Q�����Ƃ��A���فB

������x�A

>>719 �̔z�u�}�ɂ��������Đ������Ă݂�B

�A����R���ɂނ�����3�������A�_�{�i�����q�召���E��蔼���q�召���E�Ό��s�Y�E�q�召���B

�A����ؗt�ɂނ�����3�������A���c���ꏬ���E���쐳����E�������������B

�����̐A�؉I����Ƃ����̂��A�������l�Y�����E�������ꏬ����2���B

����1,600�B

�Â��āA�R��3�����̖ؗt�ւ̐i�s�o�H�ł��邪�A�����Ȃ����̂ŁA�܂������ȍ~�ɁB

>>728 ���͓c������������Ƃ���ɂ���B

�� ���䗅�R

�� �啽

�R���O�������ؗt���̔w�ʂɏo�������̂́A�ߌ�1���ł������B

�� �g���G�}�����̐펀

�A����������őO���ɓ`�߂ɑ���ȂǁA���͂�R�l�Ƃ͂����Ȃ��ȁB

�T����̉��Ő키�Ƃ������Ƃ́A���ʂƂ������Ƃ��B

���B�����Ȃ���A�T�̗��g�o���ȂǗL�肦�Ȃ������B

�����̍Ñ��Ɋ���I�ɔ������āA�őO���Ɏ��畋���B

�u�T��wwwwww �K������ wwwwww

�� �Ί�

�F�{���ʖ��s�Ί�

�T�͖ؗt����Ίтւ̑ދp�����ӂ����B

���a�Ȃ̂ō�����f�ʂ肵�ĐΊт܂őދp�B

�� �

�F�{���ʖ��S�ʓ����

�ؗt�̑O������1�q����B��14�A�����n�d�����Ԃ��Ă����ꏊ�B

�T�͂킸��40���l���n�d�ǁi�R�l�ł͂Ȃ��l�v�j�ɑ�{�������т����āA�S�R�̓a�R�Ƃ����B

�� �����x�ꂽ�T�ؘA������݂��Đ펀�����l�X

�A�����݂�����l�v40�l�ɓa�R�𖽂��邽�߂ɑO������1�q����ɗ����o�J�B

�����ȘA�����̉��A�ؗt�Ő������14�A���̋]����

�y�F�{�������z

�����͕���҈�i�̂Ԃ����j

29�ŋ{�蔪�Y���2�ΔN���ł��邵�A100�Ύ��̏�m�̉Ƃł��邩��A���m�o�g�̔��Y�������ɂȂ�킯���Ȃ��B

�ڂ�����

>>629 �ɏ������B

���ɏ����o���肳���Ă������Y�������ɂȂ��킯���Ȃ��B

�����Ƃ̏��Ȃ������̂́A���ゾ���ł͂Ȃ�������ł��ˁi�L��ͥ`�jͰ

�� ���Q

�w�c�ɐ���ł���Ⴂ�w�l�Ƃ����̂́A�{�蔪�Y���F�{�ɏo�Ă���Ə�h�Ƃ��Ă����������Ƃ����h���̖����Q�����������ł��B

�u�����L�����ɂ�����ցA���̉Ԃ��炩���������v�Ƃ����������ꂽ�L���b�`�E�t���[�Y�͊��ق��Ăق����ł��B

�����̉��������]�R�Ԉ��w�ł��B�R�̓������C�����邾���ł��B

�u�c����v�ł͌ː싞�q�B

http://nagomi-web.com/fuhou/fuhou_select/image_fuhou/78togawa_1.bmp �{�蔪�Y�̃`���|����قǗǂ������낤�ȁB

�����Ƃ͑��ɖJ�߂�Ƃ��낪�Ȃ�����ǁA�`���R�����͂������炵���ˁB

>>755 �u�c����v�̃i���[�V�������m���u�����L�����ɂ�����ցA���̉Ԃ��炩���������v�݂����Ȋ����������B

�Z�b�N�X�̍ۂ̑̉t�̏L�����A�Ԃ̍��Œ��a���悤�Ƃ���낤�ȁB

�� �]��A�T

�����҂�����ɂ�������炸�A��p�]�R�Ԉ��w�i�L��ͥ`�jͰ

���c�I�i������j�́A�}�W�ł��Q���a�낤�Ǝv���Ă����炵���ȁB

�� ��q���F�V��

�� �����F�l�Y

�� �X�F��

���Y�͈�C�ɏ����グ��������ӏ��𒆍������i

>>628 �j�ɓǂݕ��������B

�y�F�{�U���z

2��22���F12��̎l�ҎR�C�͍U���ɖ���

2��23���F�i�R���Y���苒�����ԉ��R�i

>>631 �j����C���������˒�����������Ȃ������B

���̌�A20�|���h�P�C4�������������^�ш��ȋ��ɐ����ĖC�������B

�� �]�ǐ���

�� �⌳�����Y�P��

�O��4�N�i1847�j���܂�B���Ƌ߉q�C����тŐ���푈�̂Ƃ��F���R�̖C�������Ƃ߂�B

���������ɂ��������A��R�Ŗ���10�N9��24���펀�B31�B

http://www5d.biglobe.ne.jp/ ~iamarock/iwamoto/familyhistory/album/hei1.jpg

�y�A�ւ̑ދp�z

��C�푈�ł͐i�������X�Ŗ������������B

���Ղ�̋S���A�q����ǂ������܂킵�Ă���悤�Ȃ��̂���B

�키�C���Ȃ��̂�����A�헪�������Ȃ���B

����Ȃ��Ƃ����Ă�����A���Ɂu��������邩�H�v���ɂ܂��B

�y�攭���c�z

�� ����s

�������}���S�ɂ��������B���݂̒}����s�̒��S���ɂ�����B�u�����̉����~�v�Ə̂�������s������B

���a30�N�F��}���E�}�����E�R�����E�R�Ƒ��ƍ������Ē}���쒬�������B

���a47�N�F�s���{�s�ɂ��}����s�ƂȂ�B

�� �Ίё��쏰

�T�̑�14�A���͍������o��6�q�k�̐Ίё��̎��쏰�ɒH������B

�Ίё��͌��ʖ��s�ΊсB

��̓h���}�u�����Ă�v�̋��I�l�O�̍ȁE�t��X���͐Ίё��̏o�g�B�����ł����B

���쏰�́A�ʖ��s�O�c��ɂȂ��Ă���B

�� �F�����

�n�Ӓ��т���틵������Ò��Y�����́A������D�����Ƃ����ӂ����B

��Â͕F����т̒����ɁA�l�͎Ԃō����ւ̋}�s�R�𖽂����B

>>619 �W���p�l�b�g���c���H

�u������i���A���������֏�荞�ށv�ȂǂƁA�n�����o�Ƃ��Ă��s��ł������ނ�̍\�z�́A

����ɂ́A���{�R�̓쉺�ڋ߂Ƃ����G�A�����̈ӎ����S�������B

�����A���������o��Ƃ��̎��w�Z�̐����͐����R�������ɔ��邱�Ƃɂ���Ė��V���̕s���m�������łȂ��e�n�̒���܂ł������̂��݁A

�v����ɁA�˖�E����͐����Ƃ������ԓI���l�ɁA���ԈȑO�ɂ܂������������܂䂭ῂ�ł��܂����Ƃ������Ƃł��낤�B

����푈�ׂĂ���ƁA�F�R�̌F�{��ւ̍S�D�̗��R�́A���ꂽ���̓��ł����ƂȂ��͗����ł���B

�y�R���̐킢�z

�� �R��

12���I�����A�R������̔����ɂ��A���Ƃ��Ĕ��W���n�߂�B

�����ɂ͋e�r�����n���т��x�z���邪�A�e�r���̖v����A�߂܂��邵���ϓ�����B

�]�ˎ���ɂ͎Q�Ό��̓��ƂȂ�u�L�O�X���v����������A�F�{�ˁE�l�g�ˁE�F���˂����̓������������B

�s���{�s�͏��a29�N�B�u�S�W���v����̔N�ł���B

�� �L�O�X��

���F�{���N�_�Ƃ��Ėk�サ�A�A�E�R�������ւ��o�ĖL�O���q�Ɏ��铹���F�{�ł́u�L�O�X���v�ƌĂ�ł��܂��B

�ߐ��ɂȂ��Ă��̊X���͎Q�Ό��̓��Ƃ��ĉh���A�喼�s��̏h�꒬�Ƃ��ēy�n�ŗL�̎Y�Ƃ╶��������Ă��܂����B

�̂��瓒�̂܂��ł������R���͏h�꒬�Ƃ��ĉh���A�d���Ȋј\�������݂Ɏc���Ă��܂��B

���͂����U���Ă����T�̑�14�A���̂����̓�����̕��͂́A�ؗt�ŔT������Ă���2��23���ߌ�1���ɎR���ɓ��������B

�� �o��

�F�R�͎R���̑�14�A��������ɑΉ����邽�߁A�l�ԑ������܌����i����1,000�j���A

�O�ԏ������̖쑺�E���Վ��̎w�����ɂ��ĎR���ɐi���������B

���ē��́A����҈�i

>>629 �j�̌F�{�������B

���ɏ���A�ꍞ�ϑԋ{�蔪�Y�����s�����悤�ł���B

�u�����L�����ɂ�����ցA���̉Ԃ��炩���������v

�쑺�E��̎l�ԑ�����F�{���o�������̂́A23����8���B

�s�������T���Ίё��쏰�ɂ��ǂ�����Ƃ��Ă������ł���i

>>778 �j�B

23���̖�͍��J�̂��ߐA�ňꔑ�����B

2��26���̐퓬�́A�R�����̐킢�̂����́u��ꎟ��c�̐킢�v�ƌĂ��B

��c�̐킢�̉���ŁA���{�R�̎w�������O�Y��O�����Ƃ�����̂��₯�ɖڂɕt���B

�y�����̉��z

�F�R��͐�N�͌F�{�k���ֈړ����J�n�B

�����̏�ł͑މd�I�ȎF�R�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�����̐苒�ɂ��Ă͌F�{�����ϋɓI�������悤�ɏ�����Ă���B

�F�{���̈�ԏ��������X�F�[�i

>>554 �j�������̑Ί݂̈ɑq���ɖ{�c��݂����̂́A2��24�����ł���B

�� �ɑq��

���a29�N�ɋߗג����ƍ������ċʖ��s�ƂȂ�B

�� ��؊쎟�Y

�� ���V�i�����܁j

���V����́A�F�{���ʖ��s�V�������V�Ɉʒu���鉷��ł���B

�Ėڟ��̏����w�����x�̕���u�ߌÈ䉷��v�̃��f���Ƃ��Ēm����B

����29�N����F�{�s�̑�܍����w�Z�i�F�{��w�̑O�g�j�̉p�ꋳ�t�Ƃ��ċ߂Ă������́A

���N���A�����F�{�s�X����ł��߂�����ł��������̒n�Ő����ɂ����Đ����ԕۗ{�����B

�F�R��؊쎟�Y�����A���V�ɐi�o���Ă����B

�y�F�{���z

�w�Z�}�B�ˍZ���K�ُo�g�ҁB�Ύ��̏�m�B

�����Ȕ��v���}�B�m�_�H���̐��ɖ߂��Ƃ����v�z�B

2��22���A�F�{�����ߕx���h���i�悵�����j�k

>>566 �l�ɒr�Ӌg�\�Y�i

>>551 �j���o�������N�錾���ɂ��̎v�z���Z���ɕ\��Ă���B

�� �������H

�� ���K��

�F�{�ˑ�8��ˎ�א�d�������5�N(1755)�ɐݗ������ˍZ�B

�����ĕ��6�N(1756) �d���͔˂̈�w�Z�ďt�ق����Ă��B

���Z�Ƃ�����3�N�ɔp�Z�ɂȂ����B

�F�{�ˎm���̕��������A���������̋C������Ă��Ƃ����B�������ɂ͉��䏬�킪���K�قɊw�яm�����߂����A���w�}�ɈƑւ������B

�� ���S�w��

���X�F�[�̂Ƃ���ŏq�ׂ��i

>>554 �j�B

���݂̌F�{�����ρX�s�����w�Z�ł���B

�� ��ꍂ�����w�Z

����19�N�ɁA���{�̋ߑ㍑�ƌ��݂̂��ߕK�v�Ȑl�ނ̈琬��ړI�Ƃ��đn�݂��ꂽ�B

����ȑO�͑�w�\����ƌĂꂽ�B

����27�N�ȍ~�A��ꍂ���w�Z�ɉ��̂��ꂽ�B

���݂̓�����w���{�w���̑O�g�ł���B

���{�̋������Z�̍Z���◾���́A����19�N�ɑ�ꍂ�����w�Z���n�݂��ꂽ�Ƃ��A

�Z���̌Ñ��Ö�i�ӂ邵�傤 ������j�A�����̍������H�i

>>807 �j�A�ɊĂ̎�c�Â��A

��������F�{���K�ق̏o�g���������߂ɁA���K�ق̓`���������ڐA���ꂽ���Ƃɂ��B

�i�n���E�����Ă���Ƃ���܂ŏڏq���Ȃ��Ă�����Ȃ��́H

�� ����猁i�����ށj / �����`���i�悵�����j�k

>>635 �l

2��22���̏���̌�A�F�{������̑�\�҂𐼋��̌��ֈ��A�ɑ������B

����猁i�����ށj�͕�������B�����`���i�悵�����j�͌R�Ăł���B

���ꂪ���́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q�Q�Q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^ �P�P �_

>>802 �F�l�̂��Ƃ������ƈӋC����Ŏ��M���n�߂����̂́A����̖��̎F�l�ɂ͐�����M���ɖ��͓I�Ȑl�������Ȃ��B

�V���ȃq�[���[�����߂Ĕ��l�ɂ��ď������Ǝv�������A�`���|���Y�ɂ͂������肵�Ă��܂��B

�����Ŗڂ�t�����̂��A���X�F�[�Ȃ낤�ȁB

�ނ��됭�{�R�̑��Ƀq�[���[�������B

������13�A���̘A�����^�q�m�������i

>>563 �j�A

������14�A����3���������g���G�}�����i

>>736 �j���X�B