�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�������t���g���F���O���[33������ YouTube����>7�{ ->�摜>35��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/classical/1620879500/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

�@,�i�M�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@ �@ �@ ,r�]'�@�@

�t���g���F���O���[�̕����L�^���܂Ƃ߂����̂��Q�Ƃ����

https://furtwaengler.org/download/RundfunkSenAuf.pdf 1947�N���A���t��Ȍ���n��RIAS�ł̕����͎w�Ő�����قǂ����Ȃ�

�������s�ł̘^�����قƂ�ǂ��߂邱�ƂɂȂ�B

���̒��S�̓n���u���NNWDR�A�E�B�[��RWR�A�����h��BBC��

NWDR�͌�RRG�̃V���i�b�v���ARWR�ABBC��EMI�̃��b�O����

�����̍L��ɂ��������n��ƂȂ�B

���̂��Ƃ͐��̃t���g���F���O���[�̉��t�̕]����

�h�C�c�����ƃE�B�[���������h���Ƃŕ������Ă��邱�ƂƊ֘A���Ă���

�x�������t�B���ƃE�B�[���t�B���̂ǂ��炪����Ղ��Ƃ�����r����

���̂ǂ�����t���g���F���O���[�̌|�p��m�邤���ŕK�v�Ƃ������ƂɂȂ�B

�ЂƂ̉��t����B�̑����̕����ǂɔz�M�����̂�

�t���g���F���O���[�̃I�y���j�ς̓h�C�c��ƃh�C�c����

>>6 �v�t�B�b�c�i�[�́u�p���X�g���[�i�v��1956�N�̃U���c�u���N�ŐU��\�肾������ˁB

����������猋�ǃP���y���U�邱�ƂɂȂ������ǁB

�P���y��1955�N�����̋L�^���c���Ă�ȁB�i�^����Ԃ͗ǂ��Ȃ��j

���J�i����V�����e�B�j�A�p���X�g���[�i�i����P���y�j��

�t���x���͏o���\�肵�Ă��悤�ł��ȁB

https://archive.salzburgerfestspiele.at/archiv/j/1955 ���J�̂ق��̓R�R�V���J�̈ߑ��ƕ���ł̐V���o�������̂�

���ڂ��̂��̂�ς���킯�ɂ͂����Ȃ������悤���B

�I�y�����s����������ςȂ悤�ŁB

����I�[�f�B�I�h�̒m�荇���̉ƂɐV���������DAC����������łƂ������Ђ����������ہA

���������Ĕ�����p�[�c�Ȃ甃������A�ڂ��イ�BDAC�̃p�[�c�� Cirrus Logic �ł����H

�^�[���Ճ��c�F�����̑��̉������ǂ������̂�

�t���x���̃��C�u�^���̗ǂ��Ƃ���́A�}�C�N����e�[�v���R�[�_�[�̊Ԃ�

�����͂����Z���^�[�̉���ǂ�ŋ������B

�܂��c�M�n�M���炯�ɂȂ�Ȃ��悤�F�ŋF��܂��傤�B

�c�M�n�M�����ƌ����Ȃ琢�ɏo����Ă��鑽���̃f�B�X�N�������Ȃ��Ȃ�̂���

�x�������t�B���̃u���b�N�i�[���āA������}�b�`������ˁB

�����̓t���g���F���O���[��㕜�A�̓�

�e�B�^�j�A�p���X�g�ł̃��C���͉����Ђǂ�����

�̂̃��C�u�ɂ��Ă͉��A��������B

���R�[�h�^�����o�J�ɂ��Č����Ă��t���g���F���O���[����

���̎����A�����������Ȃ��Ȃ��Ă�������

�U���c�u���O�̖��e�ő厸�s�����đ�p�����������

���n�ł̉̎肢���߂ŗL���ȃx�[���̐l���ɐG�ꂽ�C������

�R�[�K���ƃ}�^�`�b�`�̋����@�Ȃp��������

�Ίۂ͓��{�̂��̗��OK�K�[���̎t����������

>>27 ���̑厸�s�������e�̎ˎ�̎����^���͂Ȃ���ł����H

��̃X�e���I�^���Ƒ�R�������R�[�h��Ђ̃C���`�LLP�������������

���͂悤�������܁[��

�u�I���t�F�I�ƃG�E���f�B�[�`�F�v�̃L���O���R�[�hCD�����B

�}�C�N���ז����ƕ��匾���ĉ����������������G�s�\�[�h�͗L��

>>36 �u���[���X2�Ԃ̎��ł���

�u�ߎt ���Ă����悤�� �R����

>>39 �����ł͂Ȃ��ă��F��

��蒼���I

>>39 ���̃`�����R�͓������Ƃ�������Ȃ��L�`�K�C

���܂܂ʼn��S���R�s�y��\������낤

�悵�I

����Ȃ�A1938�N�̃����O�A�t���[�_�[���C�_�[�̂��

�J�������������Ă����͎̂��m�̎����������g�̐��i���Ђ����ĕK�v�ȏ�ɋ����Ă���������Ȏ��ɃJ�������𐬒������Ĉꗬ�ɂ����̂��ނ�

�t���x���͏��������������

�u�ߎt�@���Ă����悤�ȁ@�R����

�i�`�X���͎҂Ƃ��Ďw���Ҋ������~���ꂽ�Ƃ��̂�����

�t���x���̌�̏�C�̓`�F���r�_�b�P�ɂȂ�͂��������̂ɃJ�������ɂȂ����͉̂��ŁB�A�����J�ł̐l�C�H

�{���q�����g���v���o��������������

�v�l�̃G���U�x�[�g�ɂ�����K�́A����K�A�ƈ����������肾�����Ƃ���

�t���g�x���O���[���������������

���R�|�Ńt���x����ᔻ�����܂��Ƃ��ȕ]�_�Ƃ͈�l�����Ȃ�����

�J�������Ƃ͌|�p�̊i���Ⴄ�����

���R�|�ŃJ��������ᔻ�����܂��Ƃ��ȕ]�_�Ƃ͈�l�����Ȃ�����

�o�J���������̂͑�R�����̂ŁA���l�̂��肩�Ǝv���Ă���

>>62 >>64 ��͂茻�ꂽ�ȁ@����N�l�̓���l���Ă�肷��Ώ��Ă�Ǝv���Ă閳�\

���܂�����Ȃ��Ƃ��肵�Ă݂��Ƃ��Ȃ��Ǝv��Ȃ��̂�?

���x�����O����B

�u�h�q�K���v���p�N�������N�Ƃ������X�R�A�����N�Ƃ�������ƃ��L�ɂȂ��ėx��o���l�ƈꏏ����

>>66 �p�N�����w�E����ĉΕa���������I�E���Ԃ����邵���\�̂Ȃ����N�����[

>>69 �������t���J��Ԃ��Ă���

����N�l�̓���l���Ă�肷��Ώ��Ă�Ǝv���Ă閳�\

���܂�����Ȃ��Ƃ��肵�Ă݂��Ƃ��Ȃ��Ǝv��Ȃ��̂�?

>>70 �t�@�r����p�N����\�`���[�Z����Yw

>>70 ���̒��N�l�͂����l�̏������݂��p�N�b�Ėʔ������Ă��\

>>62 �̃p�N�����w�E����

>>66 �ʼnΕa��������

�����

>>70 �ł܂��܂��Εa���������Ă�o�J���N�l

������������ƍ��鎖�葤�Ɍ����Č떂�������ĂT�����̒�Ԃ̂��������

���悤�A�����̃p�N�����N�l

>>71 �T���N�X�I

��͒m���Ă����ǎw���p�����߂Č���

���y�̉^�т��B�R�Ƃ��Ă��Ă��Ȃ���I�[�{�G�̖点���ɂ͈��D������

���͋C������w���҂Őɂ����l��S��������

>>77 �i�����̘A���R�̌�˂Ƃ͂˂��c�c

����҂͖����Ń{���q�����g�������E�E�W�F�[���X�f�B�[�������̂̎��ނ����]���ɁB�_�l�̋C�܂��ꂩ

�A�����Ɍ�˂��ꂽ�̂̓��F�[�x��������

����̍�i���x�������t�B���ɂ�艉�t���A�t���x���Ƃ��𗬂��������M�u�N��̎���Y��Ȃ��ʼn�����

���K���R�[�h�p�^���W�听CD-BOX�ASACD�ŏo���\��͗L��̂��ȁB

�����������邩�Ǝv������T�T���őS�����܂��

Art & Son Studio ��M���Ĕ����ׂ��Ȃ̂��낤���B

���ђ��Ƃ��S�̎�ł���������̂悤�ɑ��������B

����������A���}�X�^�[�Ȃ�āB

�����͂����Ȃ�

>>82 CD-BOX�����ꂽ��A�o����

>>85 �^�[����Testament�͂�����ƕ����ǂ���e�[�v�������Ă��ĕ������邯�ǁA���̐l�͒��Â�LP��I�[�v�����[���������������̂悤�ɐ�`���邾������B

�t���x���̃x�g���t�ł̍ō��̉����͂ǂꂾ?

1954�N�̃o�C���C�g�̑��

�o�C���C�g�̑�9����1951�N�ȊO�ɂ���̂�?

�t�����X�t���g���F���O���[����Еz��

�_�ˌ����Ƀt���g���F���O���[�Ƃ����i���X�������������������Ȃ����悤���B������X���ɐF�X�ʐ^���\���Ă���

�o�C���C�g�̑�������̓C���`�L�H�삾������

�������炢���ɂ��Ƃ��Ă����悤�Ȋ�����������

���������Q�l�v�����Ĕ����Ă���

�Q�l�v�����낤�������낤�����e���ǂ���Ή�����͂Ȃ�

���������b����Ȃ���

���t�O�Ɋy���ɐ��������Ă�̂����n�[�T����������̂��̂��Ƃ���

>>93 1954�N�Ձ@�I���t�F�I����o�Ă�

�g�c�G�a���������Ƃ��̂���

�����A�^����Ԃ͂��܂�ǂ��Ȃ�

����54�N�̃t�B���n�[���j�A�ǔՂ͂������Ȃ̂�

�o�C���C�g�̑������b�O�����łɘ^�����Ƃ����Ƃ������x����������ɐ_��������鎖�ɁA�Ղ͎���Ŕ���c�����B

�t���g���G���O���[�����܈�N�Ƀo�C���C�g���y�ՍĊJ�̏����ɉ��t�������Ԃ̃��R�[�h���ƁA���ɂ͒x������悤�Ɏv����B�ނ̖��S�l�̘b�ł́A���̉��t��̗����A�ނ��Ԃɏ悹�ċA��r���Ńt���g���F���O���[�͎Ԃ��~�߂Ăق����Ɣޏ��ɗ��B�O��́u�Ђǂ����t�v����������邽�߂ɐV�N�ȋ�C���z����������ƁB���̈�b����킩��悤�ɁA�^���ȃA�[�e�B�X�g�͎����̎d���ɖ����ł��Ȃ����Ƃ��������̂��B���Ԃ̑��y�͂ɂ͒����R�[�_������B���̃e�[�}�́A���̐��ɂ������Y���B�����ăR�[�_�́A��]���������ɑ����s�i�ȂŒ��ߊ�����B�y�͂̍Ō�Ńe���|�𗎂Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�ӂ����悤�ɓ��˂ɁA�������I���̂��B

�����̘^���Z�p�͎��̈������̂����������

�t���g���F���O���[�͓������ۂ��Ă��������������������Љ���Ɩ��̕���I��ł��܂����B�D�_�s�f�Ȑ��i�ŐU��ꂽ�l���������낤

�ǂ��ł͂Ȃ����B�Ȃɂ��`����g�����ň�������̂ł͂Ȃ��B

�t���x�����^���ɗ������铪��������������Ɨǂ��^�����c������

�J�������ɏo�������Ƃ��t���g���F���O���[�ɂ͏o���Ȃ������B���R�[�h�Ɋւ��Ă̓J�������������Ɛi��ł����B�J��������ь�������傫�ȗv���ƂȂ����͂�

�A���Z�����̕���3�ΔN�ゾ���A�A���Z������葁���͂�đ������B

�t���g���F���O���[�̃R���T�[���Ċ��������o�[���X�e�C����

�t���g���F���O���[���a135�N�L�O�A���p�����[�X�p�ɘ^�����ꂽ�������܂Ƃ߂�CD55���g����

https://www.cdjournal.com/main/news/wilhelm-furtwangler/92104 �@20���I�ł����Ƃ��̑�Ȏw���҂̈�l�A���B���w�����E�t���g���F���O���[�̐��a135�N���L�O���āA�ނ̃X�^�W�I�^�����ׂĂƁA���p�����[�X�p�ɘ^�����ꂽ���C���������A2021�N�̐V���}�X�^�[�Ŏ��^����CD55���g�̃{�b�N�X�E�Z�b�g�wThe Complete Wilhelm Furtwangler on Record�x��9��24���i���j�ɔ�������܂��B

�@�����ɂ́A1926�N�ɘ^�����ꂽ�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Ƃ́u�E�F�[�o�[�F�̌��w���e�̎ˎ�xOp.77�`���ȁv����A1954�N�ɘ^�����ꂽ�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Ƃ́u�x�[�g�[���F���F�̌��w�t�B�f���I�xOp.62�i�S�ȁj�v�܂ŁAWarner Classics�J�^���O�i��HMV-EMI��Telefunken�j��Universal�J�^���O�iPolydor�ADecca�ADeutsche Grammophon�j�̉��������^����Ă���ق��A1950�N�ɃE�B�[���E�t�B�����w���������o�����i�uJ.�V���g���E�X�F�c��~���ȁv�ق��j��A1950�N10��1���ɃR�y���n�[�Q���Ńf���}�[�N���������^�������������́u�V���[�x���g�F�����������ȁv�Ƃ������M�d�ȉ��������^�B�f���}�[�N���������^�����u�V���[�x���g�F�����������ȁv�͂��Ƃ��Ə��p�����[�X�p�ł͂Ȃ��B��̃��C���^���ł����A���ʂɎ��߂��Ă��܂��B

�@�e�f�B�X�N�̓I���W�i���E�W���P�b�g�̃f�U�C���ɂ�鎆�W���P�b�g�ɕ����B���������160�y�[�W�̃u�b�N���b�g�i�p��A����A�ƌ�j�ɂ́A�t���g���F���O���[�Ɋւ���G�b�Z�C�Ƒ����̎ʐ^��A���^�����̘^���� / ��� / �^���X�^�b�t / �}�g���b�N�X�ԍ� / ���̃J�^���O�ԍ��Ƃ������ڍׂȃ��X�g�Ȃǂ��f�ڂ���Ă��܂��B

�ڍ�

Warner Music Japan

https://wmg.jp/wilhelmfurtwangler/discography/24779/ >>114 �v���Β���ނ����̎����ɉ���̂͊��

>>114 �{���ɂ��������u�����v�߂��������������l���������Ȃ�

����͋ɂ߂Ĉ����Ȍ��߂��������Ǝv����

�u�i�`�̎c�}������v�Ƃ��A���̘A�������i�`�̗v�l

�B���ǂ������Ă��������l����A���łɑR���댯����

�Ȃ������������ǂˁB

�c�}�̕������T�h������Ă����낤��

�o�[���X�e�C�������_���l�łȂ���t���x���͉���Ă����Ǝv��

�펞���x�������E�t�B���ɂ��M�S�ȃi�`�X�}����13�l����

>>121 �����B�펞���̘^�����Ȃ����A50�N�̃����O���Ȃ�

>>121 �Ƃ肠���������B

2011�N���}�X�^�[�Ɣ�ׂĂǂ�ȓ���������̂��A�b��̂��̋ȁA���̋Ȃ̏o���͂ǂ��Ȃ̂��A�����Ă݂�������ˁB

>>122 50�N�̃����O�������̂́A�}�X�^�[�e�[�v���`�F�g������̂��̂�����d���Ȃ��Ƃ��āc

53�N�̃����O�������͈̂�̂ǂ������� �R(`�D�L)�

2011�N���}�X�^�[��SACD�n�C�u���b�h�����Ղ����A�����ɂȂ�Ȃ��ƌ��ē��������H

����membra���������A107���̃{�b�N�X���o�������Ƃ��l����ƁA��͂�55�������ł͉͗ߕs���B

�풆�^���S�W

�����������爤�D�Ƃ�������Ȃ����A���D�ƂƂ������̃��^�͊��Ɏ����Ă邩��ˁB

�t���x���͂�������n�Q�o������?

�X�J�����ł̎w�A�X�e���I�^������Ă����̂ɂ͋�����

���������ɃX�e���I�^�����Ă��猾����A���̒�\��

>>128 1950�N�̃C�^���A�ŃX�e���I�^���H�H�H

�ɂ킩�ɂ͐M�����������A�ǂ��\�[�X�H

�W�O�N��ɃL���O�ŏ��o�̂Ƃ��A����Ŏg���Ă���B

�t���x���̋����X�e���I�͎w�̑��Ƀt�����N���c���Ă�

>>128-132 �X�J�����̎w�̏����Ղŕ�������킸���ȃX�e���I���́c

���m�����e�[�v���X�e���I�p�@���CD�������Ƃ��ɕ������鍶�E�̈ʑ�����������������Ă���ɉ߂��Ȃ��悤�ł��ˁB

�v�́A���E���~�b�N�X���Đ^�����m�����ɂ����Ƃ����ڂ������ʂƂ��Ă̎��R�����I�^���X�e���I�̂悤�Ȃ��̂ł��B

T���搶�̎u�̍����ɂ͖��x�Ȃ���h������B

���ŋ�YouTube�ɃA�b�v���ꂽT������̓���̒��ŏЉ���

���̐l�ǂ������o���Ȃ́H�����̃��R�[�h�}�j�A�H

�{�E�͎w���҂ŁA��p�Ŋ������Ă���B

EMI�̃X�e���I���^���̓t�����F���v���1955�N�i�j�R���C�E�}���R/�t�B���n�[���j�A�j��

�{�E�w���҂��ă}�W�H

T������̓l�[���A�p�[���H�̗��������B�Ɏt�������v���̎w���҂���ł���B

���{�͂��납���ĂŎw���������Ƃ��Ȃ���p�ł������ĂȂ��Ƃ������Ƃ̓A�}�`���A���x���̎w���҂��t���g���F���O���[�ňꔭ���ĂėL���ɂȂ��Ă�낤�Ƃ������_�Ȃ�ˁH

�ꔭ���Ă邱�Ƃ��o���Ȃ����\�ȃU�R�����i���Ă₪��

>>143 �����ł���Ȃ��ƌ�������Ȃ���A���B

���̏������݂̋L�^�͉i���Ɏc��B

����Ȗ��_�����̑ΏۂɂȂ�悤�ȏ������݂�����

���Ƃ��v��Ȃ��̂��ˁB

�{�l���H

����������

>>138 >>141��������{�l�������肵�Ă�

>>143 ���Ԃ��p�ł�����͂��ĂȂ���

�������Ă��o�Ă��Ȃ�����

���l���Ȃ߂邱�Ƃ����\���Ȃ��N�Y

�������̐l�B��������̃X���ɒ���t���Ă���́H

�u2�����˂�t�����F���X���ɕ��\���v�݂����ȓ���グ�Ă�

�u�������߂ɂ�������イ�o�邯�lj��҂��낤�v���Ďv�������

(-) �`�����l�����������߂ɕ\�����Ȃ�

����ς�{�E�ŃT�b�p���ڂ��o�Ȃ�������Ď�Ŗڗ��Ƃ��Ȃ�Ďד�����ȁB

�G�����ӂ����ăx�^�x�^�\����Ă�̂̓`�����R����

>>156 ���l�ɂȂ肷�܂��Ď���age���Ă������100�{�}�V���Ǝv����B

�������Ă�˂���A�o�J�`����

�����ԓ��ł����I�E���Ԃ����邾���̃o�J�`�����Rw

������{�E�͉��Ȃ�

���l�̐E�Ƃ̎��ł˂��A�悭����Ȃɂ˂��A�L�[�L�[�L���[�L���[�˂��i�j

>>162 ���l�̐E�Ƃ̂��ƂŃL�[�L�[�L���[�L���[�����Ă���̂�

�����̌��݂̐E�Ƃɗ������Ă���낤��

�t���x������̌����ȑ�2�Ԃ͑f�l���x���̑ʍ�

�����Ȃ̑��ɂ̓s�A�m�d�t�ƃ��@�C�I�����\�i�^���Ԃ�������

�s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂̌����I���t��

��Ȃ����Ďw�������鉹�y�Ƃ̓x�[�g�[���F�������߂Ă�������?

����̃t�����N�͕ʉ������m���V���N�������ăX�e���I���ʂ܂�����ˁB

�Â����͕��w����

�^�R�u�͑�p�ł����d�����Ȃ��Ƃ����A�}�`���A���x���̕��w���ҁB

>>165 �ēc��Y�ɓł���Ă�̂�������Ǒf���炵�������Ȃ���B

�����͓�=�V�_�̂�肸���Ƃ悢�B���E�ň�Ԕߌ��I�Ȍ����ȂƂ��N�����J�߂Ă��������Ɣ���邩���B

������������ȑ�����Ȃ��f�l�ɏ�����킯�Ȃ�����B

������Ƃ͎u�̍������Ⴄ�B������̋Ȃ̓��[�h�I�����B

�w������Ȃ��A�}�`���A���x���B

�Ђ���Ƃ��Ď��̃��R�|�̃t���g���F���O���[���W�ŋN�p����Ēm���x�グ�ăV�e�B�Ƃ��j���[�V�e�B�݂����ȍ����ʃI�P�i�o��_���Ă�̂�������ǂƂĂ������ł���B���͂�����肪�y�o���Ă邩��͂̂Ȃ����[�g���Ȃ�Ă��ĂтłȂ���B

�V�_�͎�����

>>173 >�Ђ���Ƃ��āE�E�E

���Ȃ��ϑz�Ȃ��肻�����ˁB���������l�ɖڂ�t������Ɩ��Ȃ�ȁB

�ց[�A�s���{�l�����W�҂����m��Ȃ����ƃz���g�ɏ��Ă��😱

>>121 ���̃G���C�JLP�͌���Ղ������Ǝv������

���߂ɓ��肵���ق���������

�Œ���̑̌n�I�Ȓm�����Ȃ��̂Ƀ������B�̒�q�Ƃ������ĊC�O�̃A�}�I�P�ɖ��ʂȎ��Ԃ��߂������Ă�Ƃ������Q�҂�����ł��傤���Ȃ�

���\�̑㖼���݂����Ȑ��{�q���ł���ꉞ����o�Ă邩���

�t�����X�ɗ��w���āA�u�U���\���łQ�����܂Ői��ł�݂���������A�}�Ɣ�ׂ�͎̂��炾��

���N�قǑO�ARS3D�Ƃ����Ǝ��̕����Ńt���g���F���O���[�̃��m�����^����

>>180 ����}�W�Ȃ́H�t�����X�Ő��K�̉��y����ے��C�߂����Ă��ƁH

�}�W�Ō����Ă�Ȃ�\�[�X�o��

��������������

�Ƃ������u�������B�Ɏt���I�v�݂����Ȃ�����Ƃ����o������Ȃ���

�������������Ƃ����̂������Əo���Ăق������

>>182 �ȁ[�ɂ���������������B��Ȃ����Œ��ׂ��A���\�B

���O���w���Ƃ��y��ł���̂��܂��ؖ����Ă���搶�����B

�܂������Ő搶�f�B�X���Ă�͉̂ߋ��ɂǂ����Ř_�j���ꂽ�z���낤�ȁB

�{�l���Ǝv������{�l����Ȃ��̂�

�R���R�ƌ������Ȃ����������������

>>184 �搶�̓����S���`�F�b�N���ĂȂ��ă\�[�X�o���Ȃ�ăL���O�I�u���\���ȁB

�t�����X��Ō�������A�������B

�������{�E�̎w���҂�YouTube�Ń��R�[�h�G�k���Ă̂�����͂���Œɂ��˂�

>>187 �p�C���b�g�ɂȂ������L���w���҂����܂�����A���͂⎞��̗��ꂩ��...�B

�����������N�̃��R�|��FM�ԑg�̌���ɂ���ȉƁA�w���ҁA���y�w�҂Ȃ�

�吨�́u�{�E�v�͂�������Ⴂ�܂������ˁB

T���搶�̔ԑg���L�v�Ȃ̂́A�w���E��ȁE�I�^�N��3�ʂ��烌�R�[�h�̖��͂����

����܂�2ch�ł�������Ȃ������悤�ȃR�A�ȏ��ɂ����y���Ă���Ƃ���B

���̒��ł��t�����N�̃X�e���I�͒��W���̃N�����^�̖��̎����ł����B

�ȉ��̏��Ɍo����������Ă���B

http://www.furt-centre.com/osirase/200409_12RecordConcert.htm �v�_�������ʂ��Ă����B

�������y��w��w�@�C���A1997�N�t�����X���w�B

�}�����]���������y�@�Ŏw���E��Ȃ��t�����V�[�k�E�I�[�o���Ɏt���B

1999�N�A2001�N�u�U���\�����ێw���҃R���N�[�����I�A�Z�~�E�t�@�C�i���X�g�B

�����H�F�쒿�̌�y�����B

��w�̌�y�͐�y���̂���̂��펯�Ȃ̂��H

T�����t���g���F���O���[���n�Q�F�ł�������Ȃ���

>>189 ���̒��x�̌o��������{���ƃA�}�I�P�������Ăт���Ȃ�����B

�u�U���\���͓��{�l������10�l�D�����Ă邪�S�����₭���Ă�킯����Ȃ��B

����̂ǂ��݂����ɐ����̂������w���҂��������邩��ȁB

�v���I�P�U���Ă��S�c��h�ƃZ���^�[���݂̐l�Ԃ������ɂ��邾������H

���O�璮���ɍs���Ă��̂�w

>>191 ����I�P�Ƃ���y�ɂ͐�Ε��]����B

�j�n���Ƃ����������ȁB

����Ȃ�ĉ��t���y�ɂ����Ƌt�炦��B

��������̐l�����͌��������Ɛ����݁[��ȃR�[�z�[�ɕ��]���Ă����̂�

ID:GPKc1lw6 �̑����Ă鐢�E���ĕ|���B

�����̏������݂͏�ɓi�݁E���݁E���i�����Ȃ�����킩��₷��

>>199 �\�����ώ@���͕J�L�R���邨�O����

���l���C�ɂȂ��ċC�ɂȂ��Ďd�����Ȃ�

�A�m�l�����̒��Ԃł���

���Ƃ���ł��Ȃ��̉��y�I�Ȍo�����Ăǂ�Ȃ��̂Ȃ́H

�Ƃ������}�g���ȉ���o�Ă��̒��x�̉��t�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂�

���Ƃ���ł��Ȃ��̉��y�I�Ȍo�����Ăǂ�Ȃ��̂Ȃ́H

>>201 >>203 ���l�ɐq�˂�̂Ȃ�܂�

�����̌o���������̂���V���낤

�����������A���̂��悤���Ȃ�

5�����˂�ʼn���ړI�ɌJ��Ԃ��Ă���̂��H

����́A�ʔ������Ă���c�t�]���N����������A�y�b�B

�R�[�^���[�������̃C���^�r���[�ɂ��������ǁA�R�[�z�[���Ă������̊w���̗L�n���琥��}���c�[�}���ŋ��������ƌ�����قǍ˔\�����������Ă��B

�t���g���F���O���[�͐��K�̒�q����Ȃǂ���������o�Ă��Ȃ��B

������o�Ă��Ȃ��̂ɁA�s������̂��Ƃ��u���y�̊�{�I�������ł��Ă��Ȃ��v

>>205 �̂��Ǝv����l�̌��t��`���ʼnL�ۂ݂��āA�y�Ȑ������ł���

>>207 �|�p�͌o���łȂ����ʂ��S�Ă��Ēm��Ȃ��̂���

�s������̂��Ƃ��u���y�̊�{�I�������ł��Ă��Ȃ��v

�y���͓ǂ߂Ȃ����A�y����ł��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃł����i�j

�t�����X���w�������ăG�R�[���m���}���Ƃ�����Ȃ��ĕ��������ƂȂ����傾���A��p�Ŋ�����Ă̂���p�̊����̖���I�P����Ȃ��O�V����݂����ȋ������Ƀ��C�V�����ċ��o���Ă������

>>196 ����I�P�Ƃ���y�ɂ͐�Ε��]����B

�j�n���Ƃ����������ȁB

...�B�I�c�����ǂ����싅�]�݂�������( �L,_�T�M)�߯

���y�̘b�ł���B��w�싅���Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��H

���Ȃ��̑�D���ȃR�[�z�[�搶��낵���A���̎w���ґŐ��ł��ϑz���ĂĂ��������B

���ς�炸�A�z�ǂ������g�̖����A�z�ȉ��V�����Ă����wwww

135�����肩��s���M�҂����̃X���łs����_�i�������悤�ƍH�삵���玸�s���ĉ��サ��������݂�����w

�܂��s���{�l�~�Ղ̉\������Ȃ��ǂˁB

T������̐����̃��x���͂ǂ�ʂȂ́H

���y�Ƃ��Ăǂ��݂Ă��̈��n����B

�w���҂��Ė_��U��Ă��邾���Ŋ���������

���y�Ƃ͑̈�n��

222�Q�b�g������������킴�Ə������ޒ�\��w

�Q�Q�Q�Q�b�g�ł��Ȃ�����������킴�Ə������ޒ�\����

�����A�X�e�C����Ȃ݂̓��]��

�y�����ǂ߂Ȃ��̂ɑ����������Ȃ���

>>224 �����I�E���Ԃ��������\��

�S�p�ŏ������݂���Ƃ���͂܂��ɒ�\���̃`�����s�I������www

���w�^�N�\�ȃA�}�I�P�ɐ��t�y���̌ږ�x���ɂ�

���y�̐�勳��Ċy����B�҂Ŏw������Ȃ����邨���ł��A���y���ۂł킩���Ă��Ȃ��Ƃ�����́A��������悤�ȋC�����܂����ǂˁB

�A�}�I�P�w���҂�[�`���[�o�[���낤�ƁA���呲�Ƃ��ĉ��y�ŐH���Ă�Ȃ�\���������Ƃ��Ǝv��

>>230 �������呲�ƁA��������w�A�{�ƕs�U�ł���炵�Ă�����͉̂Ƃ����������X�|���T�[������Ƃ����̂����ʂ̑z������

���������̂͂������

���ʂ͒p������������youtube�����Ŏ��ȘI�o�Ȃ�Ă��Ȃ�����

���ƍD���ȃ��[�`���[�u�ŁA�ʔ�����

>>232 �c�t����������Ă��݂�ȍ��邾������

>>231 ���͏���ɒp���������v���Ă����������

������ʔ����q�����Ă���

>>234 �c�t�̍����͂���������A�c�t��1000���l���Ă��A���̗͂��Ȃ��A������Ƃ������ƁA��̂��猈�܂��Ă���̂ŁB

>>235 �ׂɎ��������ɗ͂�����Ƃ��v���ĂȂ����������Ă����Ȃ�����

���������Ǝv���Ȃ疳�����Ă���Č��\

�o�C���C�g 1951�N�̑��A�ǂ��������n�b�L�������Ă��ꂽ��t���g���F���O���[�̕]�_�Ƃł����Ǝv�����ǂȁB

�R�[�z�[���Ȃ��̂͂����Ƃ��Ă��S�c�̑{�����C�V�����Ď����グ��̂����Ƃ��B

�t���g���F���O���[����

>>239 �݂�Ȓm���Ă��

����������

T���̐��z�M�̂Ƃ��K�������K�O���o�Ĉ̂�����CD�̉����R�����g���������݂����猩�Ă��Ȃ�

�^�R����͉��y�Ɓi�w���ҁA�w���ҁj�Ƃ��Ă̓S�~

>>242 >>243 �\�����ώ@���͕J�L�R���邨�O����

���l���C�ɂȂ��ċC�ɂȂ��Ďd�����Ȃ�

�A�m�l�����̒��Ԃł���

�����ώ@�A���̕�����

�܂�A���ȗD�z��f���o�����������铹�̂Ȃ��X���N�\��Y�Ƃ������Ƃ�ww

>>244 ��l�̉��y�Ƃ��S�~�Ă�肷��̂ł����

���̎w���҂̉����ĉ������ł��邩��������Ȃ���

�܂��������Ȃ��ŃS�~�Ă�肵�Ă��Ȃ�����H

�r���ő����Ă��܂����B

�W�����A�[�h����w�����Ăǂ����̃X���ɏ����Ă���������

>>246 5�����˂�ł́A���̐l�Ɍ��炸

�t���x�����J�������������^�[���g�X�J�j�[�j��

�`�F�����o���X�^���A�o�h���T�h��

�E�m���R�o�P�����A���̑���������̉��y��

�S�ăS�~�Ă��̑ΏۂȂ��

���̐l�ɂ���������肩�������ȂǂƂ���

���������͓̂�����Ȃ�(��)

>>249 �����̖��m�ƌ���S0���������Ă����܂Ńh�������Ă���Ӗ��A�܂���

>>238 ���܂��A�����������B

>>253 �ǂ������H

�����������H

�ǂ����ł��ꂽ�̂��H

����ȏ��������O�̐S���₳���������Ă����̂�����

���X�ݕ��̋�������葼���̐S�Ő��i���邪����

�ׂȐS���瑼�l���ׂ�Ă܂ł��˂������悤�Ƃ��Ă͂�����

���̉Ђ͎������g�ɍ~�肩�����Ă��邾��

�ЂƂ��ɐg����o���K

�^�R����䥑��ɂȂ��ē{���Ă�😡�̂���

>>246 ������Ђǂ��͉̂����@�A�}�I�P�Ƃ͂����ӏ܂ɑς��Ȃ�

�S�����K���ĂȂ����x�����Ǝv�����ǂǂ�Ȏw���������̂��{���ɋ^��

�u�Ƃ肠�������킹�Ēe���܂��v���x���ł����Ȃ����ǂ���Ȃ̑f�l�̎w���ł��ł����Ȃ�

���̐��́u�����ɑ��Ă̓m�[�^�b�`�v�Ȃ�

�w���p���f�l�̂���@�������悤�Ƃ���Ɨ������痐��邩�牽���ł��Ȃ�

���R���˂ɗ���Ă��I�P�͂��Ă����Ȃ�����I�P�ɍ��킹�ĐU���Č떂�����Ă�

�܂��ɑf�l�̓������̂��́@���̑O��CD�ɍ��킹�ĐU��u�w���^���ҁv���{���̃I�P�̑O�ɏo��Ƃ����Ȃ�T�^

�������g���ǂ�ȗ��K���Ă�H���i�̗��K�Łu�ǂ��U������ǂ��Ȃ邩�v�w�K�����I

>>256 �܂����A���Ȃ��̂��̈ӌ��́A�s������̂ǂ̓���̂ǂ��̕�����

���Č����Ă���̂��A��������Ă��炤�K�v�������ˁB

�����URL�ƁA���̓���̉������b�̏��Ȃ̂��A�����Ăق����B

�i���悶��Ȃ�������A�b�c�Ƃ��c�u�c�Ȃ̂��H�j

���ƁA�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v�Ƃ����̂�

�悭�킩��Ȃ��B�����Ƌ�̓I�ɐ������Ă���i����̉������b

�̏��Ȃ̂������āj�B

���ꂩ��A

�����̐��́u�����ɑ��Ă̓m�[�^�b�`�v

�Ƃ����̂��悭�킩��Ȃ��ȁB�s���������Ɋւ��Ă͑S�����ڒ��ŁA

�ǂ�Ȃɉ����������Ă��A�ق����炩���ɂ��Ă���Ƃ������ƂȂ́H

�u�����Ȃ��ł��������]�v�̓T�^����

>>257 ��^���Ԃ����邾�낗

�{�l�H����Ƃ��M�҂݂����Ȃ̂�����̂��H

������ł��オ���Ă����ǂ�ł������

>>256 �̂Ƃ���Ȃ͕̂����邾��

���M�Ȃ����ȃt���t���w������̃w���w�����t

�w���҂��t���t�����Ă邩��e���|���ɂ����Ă����Ȃ�낤��

���������Ęa���ȑO�ɗႦ�J�����j�R�t�̖`���Ȃ��j�]���ł��A��������ȁH

�A�}�I�P���w�^�N�\�Ȃ͎̂w���҂̐ӔC�����H�v���̎w���҂Ȃ�H

�{�l�Ȃ�ǂ�ȗ��K�������Ȃ��ƂɂȂ�̂������Ă���܂��H��

�Ƃ肠�����A�ЂƂɍi���Ă��A

>>260 ������߂��@�������瓚�����

����Ȃ�T�̃_�������ڍׂɕ��������̂��H�A���`���H

�]�_��Youtube�ɉ����āA

�����炭�s�����͎w���҂ɉ����č�ȉƂł�����̂ʼn�X�ƈ���ăt���g���F���O���[�Ɍ���Ȃ��߂��B�����Ƒ��h����ƌ��������̂ł͂Ȃ��̂��ȁB

�x�l�Y�G���̃t���g���F���O���[���Ă�����

���{�̃t���g���F���O���[��

>>266 ���ɂȂ�����

�G�h�D�A���h�E�`�o�X�Ƃ����l�̂��ƂȂ�

�J�����X�E�p�C�^�ł͂Ȃ�

�p�C�^�̓A���[���`���������

�e���Ŕh������B

��p�̃t���g���F���O���[�A���x��A�{����������グ�n�߂����ǂ�������������肽���낤�H

�Ճm��EDHC�n�̐l�����Ƃ̏������C�A�i�C�[���Ȍ𗬂�

�i�C�[����🐙🐙w

�ŋ߂̑��I���W�̓���͌ӎU�L��

����ȂƂ��܂ŏo�Ă��Đ�`����邵��

���͈������ă����^�[�@

🐙�̓Z���^�[�ōu�������Ă�̂�

����Ȃ̂ɒ��点��Z���^�[�̒m����

�Z���^�[�͉��̎g�r���s�����ʼn���������ȁB

�E���j�A����̐l�ɂ����点�ĂȂ����������H

���x�o��55���g��Art & Son Studio 192kHz/24bit���}�X�^�[������

�z�M�ŗ~����

>>280 ����������Ȃ������A��������ē������̂낤�Ɣ��낤�Ƃ���B

���܂�����

�����@��ł����܂�A32bitch�̎���Ȃ̂����A�A�A

bitch�Ƃ�

�r�b�`�͂�������20��܂ł��

T�����ɂ��ẴA���`�ӌ��́A�����炭�w���ɂ��Čo�����������A

>>289 �܂������Ă�̂��@�{�l�H�M�ҁH�A���`�H

���ł���������A�}�I�P�ł��w���I�P�ł�T�̉��t�ƒ�����ׂĂ݂��

����ŏI�����邾���̘b��

������x�������ǃA�}�I�P���w�^�N�\�Ȃ͎̂w���҂̐ӔC�����H

�v���̎w���҂Ȃ�H

�ꐶ��������Ă�t�҂����ɐ\����Ȃ��Ǝv��Ȃ��̂��H

�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��

>>289 �����̓t���g���F���O���[�̃X����

�����̓C�J�T�}���w����T�������X���ł͂Ȃ�

���O��T�����^�Ȃ̂Ȃ��X������Ă������Ō���������

�t���g���F���O���[�̃X����T�������Ȃǘ_�O�I

���O�̂���Ă鎖�̓t���g���F���O���[��`�����Ă���

�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��

T���̓t���g���F���O���[���t���b�`���C�Ɏ��Ă���B

�N�[�x���b�N��V�����e�B��������

�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��

T�̘b�������l������H

Youtube

Youtube

�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���E�E�E��

>>288 �����EMI�J���[(AI�����H�j�ł������������B

DG��33CD BOX�́A�ǂ��Ȃ������B

�͏㋦���90�̉��������������ŌnjR�������Ă邾��������Z���g���Ɠ������̓V���Ȃ�ˁB

15�Έʁi���S���t���āA�F�X�킩��悤�ɂȂ�����̔N��j���傫���Ȃ��Ă���t���g���F���O���[�̎��������l��80���邩��A���������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�ˁB

���̎w���҉����璮���ėǂ��̂��킩���

>>305 ��r�I���^�̗����{�b�N�X����r

�P�D�x�[�g�[���F�������ȑS�W�iWarner�j

�Q�D�u���[���X�����ȑS�W�iWarner�j

������

>>306 �f�����������߂��肪�Ƃ�

�u���[���X����n�߂Ă݂܂��[

���T�C�g�̃������[�����������ƁA1�ʃo�C���C�g���A2�ʎw�A3��Andromeda�̃x�[�g�[���F���펞�^���W

�u���[���X�ƃx�[�g�[���F���̌����ȑS�W(Warner) ���ׂ���A�u���[���X�̕����o�����悭������B

�v���Ԃ�ɑS�W�̃x�g�V�����Ă݂�

�v���Ԃ�ɑS�W�̃}���y�����Ă݂�

>>300 🐙���͂��̃R�����g���\���ɂ����悤���B

�����ɓs���̈����R�����g�������Ȃ��悤�ɂ���🐙���A����Ă鎖�}�W���������I

���̃R�����g�ɏ�����Ă�ʂ肾����🐙���͔��_���o������\���ɂ��ē��Sww

��������A���h���Ǝv����B�N���V�b�N�E�����ނ��Ă��錻��Ŏ������犈�H��

��l�����A���ɔS�����ē�������̂����Ȃ��Ă������邪�A������

VPO�Ƃ�EMI���K�i���C���łȂ��j�x�g�܁A������ƈႤ������Ă邯�ǁu�����v

�������Ȃ�Ă낭�ȓz����Ȃ����

��💩������t���g���F���O���[�ɂ������ăW���X�J���f�v���Ȃ�Ă�邻��������t���g���F���O���[�𗘗p���Ă�̂�🐙������肶��Ȃ��ȁB

>>322 �G�����l�������Ȃ���B

���������ᔻ���Ă�����A�����炭���������YouTube��up����n�߂����́A

���{�̃v���I�P�̒���ɌĂ�邩�ǂ����͉��y�͂ƁA��͂�R�l�B

�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v

>>329 ���ɓI�Ă���B

�o���҂���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������B

>>331 �ł͋M���Ɏ��₷��B���̂悤�Ɍ�������ɂ́A�������w������

�I�[�P�X�g���̉��t�̓�����M���͌��Ă���Ƃ������ƂɂȂ��ˁB

����ł��A�ǂ̓���̂ǂ̕����Ɂu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v���Ƃ�

��̗Ⴊ����̂��A�����Ă����B�����url�Ɖ������b�̏��Ȃ̂��B

���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ����A���������Ȃ��ōD�������

���ƌ�����������Ȃ�ˁB

>>326 ���ɓI�Ă���B

�o���҂���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������B

🐙����̊G������D����������Ɍ����������A�m��Ȃ��l�̈������J��Ԃ��悤�Ȃ疼�_�ʑ��ői����ꂽ�畉�����Ⴄ�̂ŁA�K���ȂƂ���ň����Ƃ��������B

>>332 >���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ���

��

���l�ɂȂ肷�܂������肾�낤���{�l�o���o������w

>>336 >���������ɂ��땳�w����🐙

>���O�͐l�ԂƂ��Ă��Œ�̕�����

>���O�̉��t�ȂǕ������l�[���A�����͎̂��Ԃ̃��_

���̕��͂������YouTube�̓���̃R�����g���ɏ�������ł���B

��������Γ�������{�l�Ɋm���ɓ`����B

���ł����5ch�ȂŃl�`�l�`�ƈ����������Ă���B

��������{�l�ɒ��ڌ����������낤�B

���āA�ł��邩�Ȃ�

��p��20�N�����Ă��̒�x�����Ⴈ�b�ɂȂ�Ȃ�������

ID�ς��đ�O�҂ɐ��肷�܂������{�l�̏������ݎ~�߂�₤���[��

Youtube��T���̎w���݂Ă݂����Ǎ����ȁB

���x�o��55���g�̏ڍׂ����\����Ă邯�ǁA���̃f�[�^���z���g�Ȃ猋�\�ȋ����Ȃ��ǂȂ��B

>>345 �`���C�R�̌��Z����3�y�͂͊���EMI�`���C�R�t�X�L�[BOX�Ɏ��^����Ĕ����ς݂��B

>>345 ���܂������Ƃ́A������

>>345 Shin-p�̃T�C�g��M���Ă�̂��H

���x���Ⴂ��

Shin-p��CD�ȍ~�̎������m��Ȃ����h�f�l

�����Ă���e�����������������W�߂Ă܂Ƃ߂Ă邾��

Shin-p�͌����Ƃł����ł��Ȃ��P�Ȃ�h�f�l

>>345 ���U�����f�ԑt��3�Ԃ̖������ƌ����Ă�29�N�Ղ́A

CD�����ɉpSYMPOSIUM���畜���Ղ��o�Ă���B

>>349 �@SYMPOSIUM�Ղ͌���1930�N�ՂƓ������Ă������_����Ȃ����������H�������̃f�B�X�R�O���t�B�ł������Ȃ��Ă�B

�A���X�BSYMPOSIUM�Ղ���NAXOS���C�u�����[�ɓ����Ă�����茳�̂�iDG�Ձj�ƒ�����ׂĂ݂����ǁA�ԈႢ�Ȃ������^������B

���U�����f1929�N�^���͎c���ĂȂ��̂�����

1944�N�̃G���C�J�̓E�B�[���t�B�������A��������ƃ\�A���e�[�v��ڎ������킯����Ȃ��ȁB

>>354 �E���j�A��VOX���h�C�c�A�I�[�X�g���A�̕����ǂ���^���e�[�v������ă��R�[�h�������B

�悭�m���Ă鎖�Ȃ��ǂȁA�A�A

�E���j�A���ꂳ��́A�L���]�_�Ƃł�...

>>355 �������B�E���j�A�Ղɂ��Č�������ƃ��j�R�[�����ǂ������A�t���g���F���O���[�v�l���̂Ȃ̂�

�������Ă��܂����B

���Ȃ݂Ƀs�b�`�̖��A���R�[�h�ł̓����f�B�A�ȊO�͑S�ŁBDXM�Ƃ�����ŏC�������́H

�I�[�X�g���A���h�C�c�ɕ�������Ă����Ƃ�m��Ȃ��y�����邱�Ƃɋ���

�E���j�A��VOX���^���e�[�v����������͊��ɐ��ŁA

�x�������̃e�[�v�͐�シ���Ɏ����Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ�

�E���j�A�̃G���C�J�A�̂�LP�ɓ����ł���������

�E���j�A�̃s�b�`�͂���������A��������1939�N�ɍ��ۓI��440�Ɋ�����߂Ă���A

�����������e�N�j�N�X��1200�͏d��

CD�ł�CDJ�ł���

>>365 ���Ȃ݂ɃJ�[�g���b�W�͉��g���Ă�́H

���m�����J�[�g���b�W�H

�E���G���̃s�b�`���������ĉ�Hz�H���Ȃ�ŏ��̈ꉹ�ő���\����Ȃ����ȁB���ꂪ

>>368 �σz�����̂Ƃ���u�z�����v�ɂȂ��Ă���̂ŁA���������ł��B

�I���́A�s�`�R���t���^���e������A

�S�R�����ɂȂ��ĂȂ��ˁA�u�X�y�A�i�ő���킩��v�u�q���g�v���w�`�}���Ȃ��B

����̐������œ��������������ȁB�N�������̂��ƃ`�N������w

>>374 ��

�{�l�̂����ɑ��l�ɂȂ肷�܂��ĉ������Ă�H

�����炨�O�̓_���Ȃ�

<<< �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� >>>

�Ȃ�œ{�����́H�w���҂Ƃ��ăo�J�ɂ��ꂽ����H

����A�o�J�ɂ����A��������̂͌|�l�̊�{

�w���҂��w����œ|�����ăJ�[�l���������H

�u �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� �v

�s���A�A�E�t�^�N�g�����܂��U��Ȃ���ˁH

�A�E�t�^�N�g�͕\������������ƍ��킹�邽�߂ɐU����́B

����ĉ��Ɂu�A�E�t�^�N�g�̐U���������v�������Ƃ��Ă��A

����������Ă��āu�������痐���v�i�������痐��邪�n�܂�j

�Ƃ������Ԃ̔�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ����͈ȑO�A�~�X�^�[�������f�B�X�����������w���̃J�����j�R�t

�̌����ȑ�1�Ԃ̓���B�`���Ŏ��̃A�E�t�^�N�g�̗l�q�������B

�������R�ɁA���ʂɃA�E�t�^�N�g��U���Ă���B���̃A�E�t�^�N�g

�̐U����ɑ��ăP�`��t���鉹�y�Ƃ�����Ƃ͓���v���Ȃ��B

�����������̕����A����ȊO�ɂǂ������U���������́H

�~�X�^�[������A���ɋȂ̓r���̂ǂ����Ŏ��̃A�E�t�^�N�g��

�U����ɃI�J�V�C�Ƃ��낪����̂Ȃ�A���̉ӏ��������Ă���B

�������b�̂Ƃ���Ȃ̂��B

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ����͈ȑO�A�~�X�^�[�������u���������������v�������Əq�ׂĂ���

�������̓���B�~�X�^�[������A�ǂ��Ɂu�������v�̏�ʂ�����́H

�u�������v�̏�ʂ�����̂Ȃ�A���̉ӏ��������Ă���B�������b��

�Ƃ���Ȃ̂��B����������Ȃ��ƌ�������Ȃ���B

�ŋ߂͂��O��N���X�����c�c���O�����f�B�X���Ă���悤�����A��������

�Ȃ�ˁB�n�������������͂ɏo������Ă邩��B

���ꂩ�炠�Ȃ����g�{���Ɂu�Ȃ肷�܂��v���悭�g����ˁB

���������Ȃ�˂�

374,375,376,378,379,380,381

�~�X�^�[�����̓g�X�J�j�[�j�X���ɂ��o�v���Ă���悤���B

�A�E�t�^�N�g�Ƃ������A�e���|��ς����Ȃ���

>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ��āH

>>390 ���ǂ��Ȃ��̌����Ă��邱�Ƃ́u�t�@���^�W�[�v�Ȃ�ˁB

�u�t�@���^�W�[�v������u��̗�́H�v�Ɠ˂����܂��ƕԓ����ł��Ȃ��B

���Ȃ�����5ch�ɏ������݂���̎~�߂�����������Ȃ��́B

���������炳�B�p������������A�~�X�^�[������

�����炾��������̗�͎����Ăق�����

��ؑ̈��̗��N����Ƃ������̂��A�h�n�b����u�����I�Ȑ�`�������ւ���ܗ��͂T�O����

�u�t���[�Y�̏I���Ńe���|���ɂ߂悤�Ƃ��ė����������v

�A�C���U�b�c����Ԕ���ɂ����w���҂̃X���Ƃ͎v���Ȃ��i�s���Ⱥج

�������̉��t�𑼂̃A�}�I�P�ƒ�����ׂĂ݂悤��YouTube�ł��낢�댩�Ă݂����ǁA���t�ȑO�ɃJ�����A���O�������������

�u �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� �v

������A���l�ɂȂ肷�܂��ĘA�����߂�����

�u ���Ƃ��}�E���g���悤�Ƃ��邪��̗�������Ȃ�����M�p����Ȃ� �v

���̑�p�̕ςȓ𗦂��ĊM������������������B���Ƃ��J�b�R������w

�������ǂ��̂ɂ�����肷������

�u �e���|���ɂ߂�Ƃ��ɂ͗������������Ƃ��K�v �v

��̗Ⴊ�o���Ȃ������炨�O�̕��������I�@��

>>389 �����͕�����Ȃ����lj����x��ĐU���Ă�悤�Ȉ�a���͂��Ƃ����Ƃ��邩����

���͂�����

>>406 >�����x��ĐU���Ă�悤�Ȉ�a���͂��Ƃ����Ƃ��邩����

�����t�ł͂Ȃ��A��������Ă��̂悤�Ɋ������ꍇ�ɂ́A

����́u�f���f�[�^�Ɖ����f�[�^�̃Y���v���l������K�v��

�����ˁB�������悭���ɂ߂Ȃ��ƁB

���Ǘ����͋�̗���o�����ɓ������̂�

���Ǘ�AV ayasa���͋�̗���o�����ɓ������̂�

���Ǒ��u�̓Z���^�[����Ȃ̂ɉ���ł͂Ȃ��ƉR�������ē������̂�

�u �������悤�Ƃ���Ɨ������痐��� �v

�����̃J�����j�R�t�����Ă݂�

��������J�l�B�����A

>>389 �ł̃e�[�}�ƂȂ��Ă���

>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ��āH

>�������������Ƃ�����ǂ��̑O����i���������Ӗ�

>�A�E�t�^�N�g���H�j���Ȃ�����ܘ_�����ł��Ȃ�T�͂���

>�����ƃI�P�ɍ��킹�ĐU��i�I�P�ɂ��Ă����j

���A�������b�̏��ɂ���̂��Ƃ������Ƃɑ���ɂ�

�͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��ˁB���ɏd�v�ȁu�������������Ƃ��Ă���v

�Ƃ�������Ɋւ��ẮA�ꌾ���G����Ă��܂���B

�������������Ƃ��遁�㔏����̐U��グ

�U��グ�ŗ������������Ƃ���w���̃e�N�j�b�N�̑��݂͔ے肵�܂��A

414�ɏ������ł���I

�u�J�b�R�����U������Ă�Ƃ���v���u�U��グ�ŗ������������Ƃ��Ď��s�����Ƃ���v

>>388 �����ł̓~�X�^�[������

>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ���

�ƌ����Ă���B���m�Ɏw���҂������̈ӎu�Ńe���|��ς��悤�Ƃ��Ă���s��

����ˁB������

>>416 �����ł�

>�e���|���ɂ߂悤�Ƃ��遁�w�^�N�\�Œx���

�Ƃ����}���ɂ��āA�w���҂̈ӎu�Ƃ͖��W�ȃe���|�̗h��Ɍ���������

���܂��Ă���B���邢��ˁA�~�X�^�[�����B

��L�̌����������s�Ȃ����̂�

���͓�������ł͂Ȃ��B�����A���̘b��ɂ��Ă����������������̂�

�G�ɕ`�����悤�ȗܖڔs���ɂ����̃X���b�h�͓����X������t���g���F���O���[�X���ɖ߂�܂�

�Ō�Ɉꌾ

���ǁA�����͑��l�ɂȂ肷�܂����܂܉R���ē������̂�

�v�����݂���ō������Ȃ��Ƀg���`���J���Ȃ��Ƃ��菑���Ă������瓖�R����

�������Ȃ��ɂȂ肷�܂��Ƃ������Ƃ������z�͎�������������Ȃ��Ƃ���Ă���낤��

���͎�������ɍ������Ȃ��g���`���J���ȍl���ł��������⑼�l�f���Ă���낤�ȁB

���̂�����̗���o���Ɩ₢�l�߂���Ƃ�������Ă邩�琫��������

T�u�̎w����youtube����Ō��Ă݂����A���t�ɍ��킹�ă^�R�x�肵�Ă���悤�Ɍ������B

���ǁu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v��

>>438 ���̍r�炵�̃L�`�K�C�̓g�X�J�j�[�j�X���ł��������̂�\����Ă�

72 ���O�F�������̓J�̗x�� 2021/09/02(��) 20:08:40.10 ID:9yBkgsWx

���ǁu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v��

�u�_���~�߂ĐU�蒼���ƐU��グ���x���v�Ƃ������Ƃ������̂�

�ꌾ�Ō����ƃA�E�t�^�N�g���U��Ȃ�

�Ȃ��Ȃ�

�u������v�̓���ɃR�����g��������ł݂�H

���t�����]���ꂽ�̂ɑ��ĕ����Ŕ��_���Ă��_���Ȃ̂ɂ˂��c�c

�u�������悤�Ƃ���v���āA�e���|���ɂ߂Ă������Ƃ�������Ȃ���ˁB

�Ⴆ�e���|���グ�Ă����Ƃ��̗�������̕���i���������̂���

��������ĕ�������

>>414 �݂����ɐ�������ĎS�߂ȋC�����ɂȂ��

�����܂ł��ē����̃_�������ڍׂɐ������Ăق����̂��H

���ꂱ�������̉c�ƖW�Q����

������������Ȗ{�l���Ƌ^���郈�C�V���i�v���̎w���҂���ł��悗�j�ƔS���i�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���j

������������Ȃ������Ƃ��Ă������͑���f���낤��

�����ق��@�ق�Γ����̘b�Ȃ��炭������Y����

�p��m���@�����̓t���g���F���O���[�̃X���Ȃ�

�ǂ����Ă��������Ȃ瓿���X�����ĂĂ������ł���

>�ǂ����Ă��������Ȃ瓿���X�����ĂĂ������ł���

����ς肱����

���ǂ����A�v�����Ō����Ă邾���Ȃ��

���������A�K���ɂȂ��Ăs����̓�������āu�e���|���グ�Ă��鏊�v��T����

�����Ƃ��̒��Ԃ̓X���r�炵����

�����Ⴀ�������������@��n�O

�u�e���|���ɂ߂�v�Ƃ��̋�̗�́A���Ƃ��ł����グ�Č떂���������ǁA

���낢��ƖZ�������炨���Ƃ܂����Ȃ������́H

����A�ɂɂȂ�����Ŗ߂��Ă����B�����������B

�܂��ł��ʏ�̃t���g���F���O���[�X���ɖ߂����痧��������肾���ǂˁB

�͂����߂�܂���

>>453 ���O��������L�`�K�C

�������ĒN���Ɏ��Ă�Ǝv������J�c�h���`�����l������

>>462 �J�����j�R�t�̌����ȑ�P�Ԃ̃X�R�A����肵���BWeb��ɂ���B

�u kalinnikov symphony 1 score �v�ŃO�O��Γ���ł���̂ŁA

���O�����肵��B

�`���i��P���߁j�����Q�O���߂܂ł̊Ԃɔ��q���S��ς���Ă���B

�ŏ��̔��q�͉����̉����q�Ȃ̂��A�Q�Ԗڂ̔��q�͉����̉����q�Ȃ̂�

�E�E�E�E�E�Ƃ�����ɁA�T�Ԗڂ̔��q�܂Łu�����̉����q�v�Ȃ̂���

�����Ă���i�������ǂ̏��߂̓��Ŕ��q���ς���Ă���̂��������Ă���j�B

����������ɓ�����ꂽ�Ƃ���ŁA���O�̂����������͖������B

���ꂼ��̔��q�̕ύX�̒���̗����ɗ���͑S�������Ȃ��B�������u�S���v���B

�`���̃A�E�t�^�N�g�Ɠ����悤�ɁA�����ɃP�`�����鉹�y�Ƃ�����킯���Ȃ��B

�u���q�̕ύX�v���e���|�̕ω��Ɠ��l�ɁA�w���҂��u����������v�|�C���g���B

���������Ă������͗���Ă��Ȃ����B

�t�����F���X����T���ɔS�����闝�R

�ǂ������������̎��i���

�A�}�I�P�o��������ۂ��A�F��֘A�̐l�A�A���`�Z���^�[�A���̃X���̌ÎQ

����Ńt�����F�������Ƃ������A�Ȃ��Ȃ��`���Ċ�������ˁB

�Ⴆ�A�悭�J�������̌|���Ɣ�ׂ�����̂�����

�t�����F���P���ł́u�܂��߂ȁv�x�������t�B���̕З��݂���̂�

>>464 >���{WF����ƌq���肪���邾���ʼn������̂���

T�����q���肪����͓̂��{WF�Z���^�[��

����Ƃ͌q����͖���

T������̘b���l�R�̊z�̂����������邾���Ȃ̂�

�J�[���E�t���b�V���̖��ɂ̓S�[���h�x���N�A�V�F�����O�̂悤�ȐE�l����

�t�����F���̃x�������ł̊������x���������ЂƂ̗v����

463���������҂����A�ǂݕԂ��Ă݂��炿����ƕ�����ɂ����������������̂�

�⑫����B

������������ɓ�����ꂽ�Ƃ���ŁA���O�̂����������͖������B

���������̕����́AT�����w�������J�����j�R�t�̌����ȑ�P�Ԃ̓���

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �ɂ��Ă̂��Ƃł���BT�����y���̒ʂ�ɔ��q��ύX���Ă��āi������O�����j�A

���̕ύX�̒���̗����ɂ͗��ꂪ�܂����������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�܂��~�X�^�[�����͂������_���Ă��Ȃ��Ǝv�����A�ꉞ�O�̂��߁B

��L�̓���́u�`�������Q�O���߂܂ł̊Ԃɑ������镔���v�́A�~�X�^�[������������

�o�L�ڂȒP�Ȃ��۔�]�i

>>414 �j�ł͊��S�ɃX���[����Ă���B���ǂ��̕����Ɋւ��ẮA

�~�X�^�[�������g��������܂����������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ��ȁB

�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v�́A���ǂ̓~�X�^�[�������y�����`�F�b�N������

�K���ɏ������o�L�ڂɉ߂��Ȃ������E�E�E���ꂪ���_�ł��ˁB

���������������߂��̂ɔR���������₪����

�t�����F�����C���^�r���[�ɓ��Ă��钘���ł�

�t�����F���̃x�������ł̊�����1922�N���炾��

�t�����F���̉��t�ɂ����āA�y�Ȃ̘_���I�A�����h�邪�Ȃ��̂�

�ł̓i�`�X�h�C�c�̕���������قNJԈ���Ă������Ƃ�����

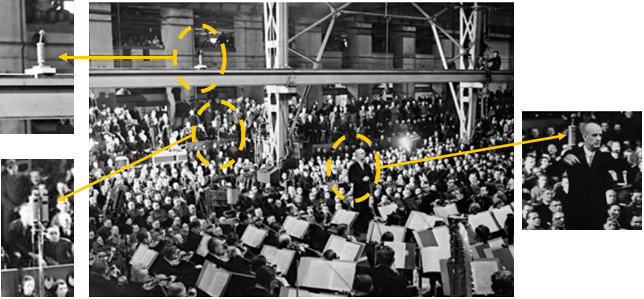

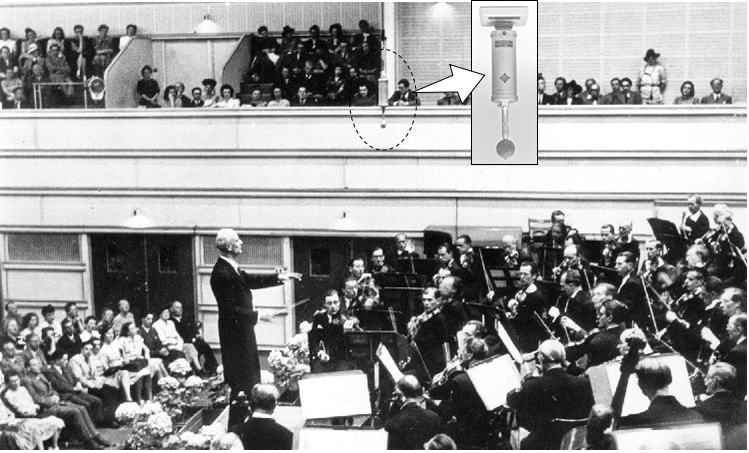

���E�ōŏ��̎��C�e�[�v�ɂ��X�e���I�����^����

�t�����F���̃}�O�l�g�t�H���^�����J�n���ꂽ�̂�1940�N���̂��Ƃ�

1942�N��AEG�H��ł̉f�����^����

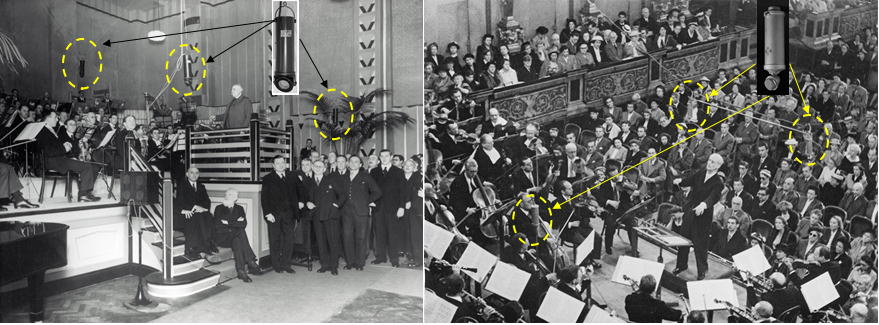

�@�f�t�H���g�̎w���҂Ɠ����ʒu�ł�1�{�}�C�N

�A�c����^��A���r�G���g1�{

�BUFA�f���ǂ�2�{�}�C�N

�ȏ��3�ӏ��Ƀ}�C�N���ݒu����Ă���B

�悭�m���Ă���̂�UFA�̉f����Youtube�ł��ς��邪

���ꂪ�X�e���I���^���������ǂ��������Ȋ��������ĂȂ�Ȃ��B

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO >>476 �݂��Ƃ��Ȃ�������ww

���w����T���̂Ȃ肷�܂��������~�܂�Ȃ�wwww

�f����UFA����Ԗ��i�����̂�

1936�N�̃x�������E�I�����s�b�N�̋L�^�f���

�����̃h�C�c�ł̃}�b�`���Țn�D�������яオ��B

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �i���{�����ҏW�H�j

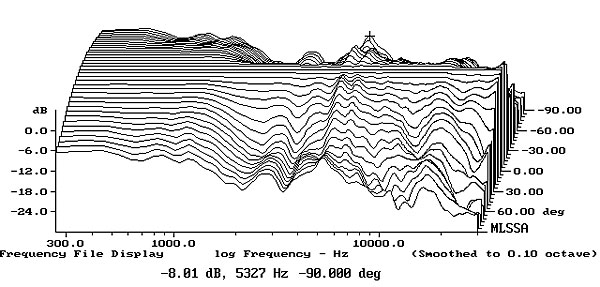

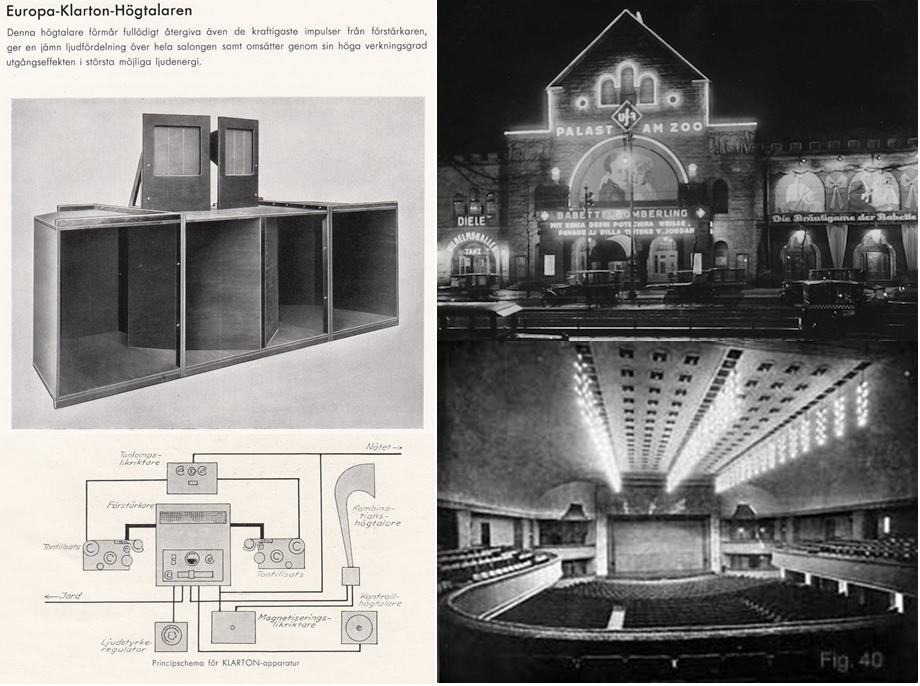

���̎����ɃN�����O�t�B�����̃I�[�f�B�I�Z�p���قڊ������Ă���

���W�I���牮�OPA�܂ʼn����o�͂ɉ������J�^���O�������Ă����B

ARG�̃}�O�l�g�t�H���́A�������������I�ȕ��͋C�̂Ȃ��ɕ���������

Hi-Fi�^���̈Ӌ`���咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ�������

1941�N�̃f���ł�UFA�̉f��قŃt�����F���̘^�����܂�

�e�[�v�^���𗘗p�����l�X�Ȍ��p�ɂ��ăv���[��������

�������̒m��̂�RRG�����̏��L�������W�I�p�����ł���B

�풆�̃t�����F���̃��W�I�R���T�[�g�^����

�������̔������~�܂�Ȃ��悤�����A

�������������̉��㏤�@�͎~�߂đ��X�����ĂĂ����ł���Ă���

�ق�

���̃X���̏Z�l�Ƀt�����F���̎��|�͓ɐ^��

Youtube�ł�T������̃t�����F���]��

T��������قǂ̘J�͂��₵�ăt�����F���_�b�ɒ��ނ̂͗��R���悭����Ȃ��B

�܂�O��ƂȂ��Ă���t�����F���_�b�̓h�C�c�y�d�Ƃ��Ĉ�ʓI�Șb�ł͂Ȃ�

�Ⴆ�e�B�^�j�A�p���X�g�ƃ��B�[�X�o�[�f���̃u��4�̊J�n�̈Ⴂ��

���߂̓��ِ��Ƃ����A�t�����F���̃u���[���X�ْ͈[�I�Ƃ�����B

>>494 �R�[�z�[��ᔻ����̂�����������Ɍ��ЂɂȂ肽�������ǂȂ�ˁH

�{�Ƃ����܂��s���ĂȂ�����B

�J�y�[�Ƃ������̒������Ŕ��Ă��ǂ��ɂ��Ȃ��ł���B�傫�Ȃ����b���Ċ������ȁB

���̓Ɠ��̃u���[���X���߂̑ǂɋ�����̂̓J�������ł͂Ȃ��x�[���ł���B

>>499 ������X���[����B��]�̖{���Ƃ͑S������Ă��邩��B

70�N��̐y�Ђ݂����ȌÏL�����͂���

>>502 �t�����F���̕����I�ȑ��ʂ�

�ނ����Ȃ�����������́u�ÏL���v�N�w��|�p�_�̂ق����Y�قɌ���Ă��鑤�ʂ�����B

�Ⴆ�Ε����|�p�_�A�z���̋����́A������`�A����炪���ۓI�Ɍ���Ă��邱�Ƃ�

�t�����F���͌����Ȃ̂��\���v�f�Ƃ��ĕ���ɏ悹�Ă����Ƃ��ׂ���������Ȃ��B

�Ⴆ�Ε����|�p�_�Ƃ͔��̍s�ׂ����Ă���悤�ł��A�x�����~���̌��I�[���̑��݂�

�t�����F���̘^���ɂ����Ĉ�ԑ����݂���B���̕����i�͍��ł����l�̂�����̂��B

�z���̋����̂��A�h�C�c���L�̒n�拤���́i�Q�}�C���f�j�Ɉˑ����Ȃ���

�ނ̃R���T�[�g�ւ̓��ʂȐM�����l����ƁA���f�B�A�ɂ����鋤���̌`�����Ă�B

�t�����F���̓t���C�g���̐S���w��j�[�`�F���̐l�_�_���S���F�߂Ȃ�������

���{�ɂ�����l�C�́A�V�������A���X���̖��ӎ��̑��`�A�l�Ԃ̉\���Ƃ���

�S���ʂ̚n�D�ɖ�������Ă���B�t�����F���̎w���̓R�b�N������Ɠ��ꎋ����悤�B

����Ȃ��̂͌o�ϊw�Ɛ����w�̖��ŁA�����Ƃ͋�����u���ĕ̎�������

�t�ɂ����̖��ɉՂ܂�錋�ʂɊׂ��Ă���B�������l�ԏL���Ă悢�̂����ǁB

�u���[���X�̈�Ԃ����̓x�C�k������

>>503 �Ȃ�ق�

���̃J�y�[�̓���T���Ă݂�

>>504 50�N�O�̃J�r�L�����t����ł���

����݂����Z������ł����Č���ɐ��������������ł���

>>504 >�t���C�g���̐S���w��j�[�`�F���̐l�_�_���S���F�߂Ȃ�������

������Ē��삩�����Ō����Ă�́H

����🐙���͏ォ��ڐ��̊��ɂ͌����Ă邱�Ƃ��A���L�^���ŕ��}�B�w�����}�f�����Ȃ��B

�f�l����ɂ������������Ă���ۂǗ��̉�Ȃ�

�f�l���肾����x���x�����������Ă�ˁH

>>507 ������Ȃ�u�s�ł̐l�v�uBEASTARS�v�u���@�C�I���b�g�E�G���@�[�K�[�f���v�����肾�ȁB

�A�j�������Ă����Ƙb�ɋ̂������ςȂ��ƃ{�P���B

>>508 �t���I�ȈӖ����ȁB

�w�����Ă�Œ��͔��������݂Ă�悤�Ȋ������Ƃ������Ă�

�{�l�͓w�߂Ę_���I�Ȏv�l�ɓO���Ă����B

������_�̂��Ƃ��U�����l�Ƃ͋�����u���悤�ɓw�߂Ă���

���g�ƊϏO�Ƃ̋����̌��ʼn��y����������ƐM���Ă��B

�ǂ�ł���x�[���ɋ������������ꂽ

>>512 �u�s�ł̐l�v�uBEASTARS�v�u���@�C�I���b�g�E�G���@�[�K�[�f���v�Ȃ��ςĂ�

���̒��x��50�N�O�̃J�r�L�����t�̗��邾���Ȃ�ȂɌ��Ă��ꏏ�ł���

>>514 �l�C�̃J������

���͂̃x�[��

�x�[���͐��ɉ��y�ē̃|�X�g�Ɍb�܂�Ȃ������n���f�B�L���b�v������Ȃ���

�t���g���F���O���[�w���̃u���T���O�O���ĐF�X���Ă���������̓���ɂԂ��������Ă��܂����B

�ł����̔Ղ���ԉ����ǂ���ł���H

�Z���^�[��CD���K������������ԗǂ��킯�ł͂Ȃ�

���l�b�g�S�L�u�����쏜���鎞�ɕ֗��ȃR�s�y�p�f�ޏW

���܂ɂ������Ȃ��̂łȂ�

�w���҂ɂ��Ă͌��s�����ꂽ�̂��A�����H�Ƃ������ł���

>>523 ������ƍ��Z�����̂ŏ������߂Ȃ��̂����A

�߁X�������܂��B

>>525 �������܂���̂ł��肢���܂�

525���������҂����A�肪���̂Ő������܂��B

��Ő��K�^���R���v���[�g�̉��͂������H

�Z���^�[���̉ؗ�ȃo�g���e�N�j�b�N

>>527 ���킵�������T���N�X

�܂�~�X�^�[�������A�v�����݂ƌ��߂��Ńg���`���J���Ȃ��Ƃ����������Ă���Ƃ������Ƃł���

�E����ł͂Ȃ���������킴�킴�g��

�C���r���œ��e����Ă��܂����E�E�E

��������

�݂��Ƃ��Ȃ�🐙�̎���age ��������

�݂��Ƃ��Ȃ������̎���age ��������

>>530 �܁[���G�ɕ`�����悤�ȉ��o���Ă�

���킵�������T���N�X�ėL���Ȏ����R�s�y�����

�����̘b��

>>416 �Ō������Ă�@���߂�

�N�Y�ǂ�����邫�Ȃ牴����邵���Ȃ�

536�̓~�X�^�[�����̔����B

🐙����v���v��😡

JaneStyle�Ō��Ă���̂���

>>532 �Ƃ��́u�E����J�E�v�Ƃ����\������Ȃ���

���̃I�o�J����͐�u���ŕ\������Ȃ��G�������g���ē��ӂ����Ă�����

FireFox�ŃX�������Ă悤�₭�u����v�����^�R���Ƃ킩����(��)

�~�X�^�[�����Ƃ������̂́u�������痐���v�Ƃ��o�J�����Ă邾������Ȃ�

�u�E����J�E�v�Ƃ����X�Ə����Ă�����(��)

�����JaneStyle�Ō��Ă���l�B�͂����ƁH�H�H�������낤��

�u�������痐���v�̐����ȑO�ɁAJaneStyle�Ń^�R�̊G�������ł�̂���������

�~�X�^�[�������ƃ^�R�c�{�N�A�����^�R�̊G������f���Ă�

���҂��Ă�������Nw

�ǂ����Ă��ł��Ȃ���u�������痐���v�̏ڂ���������f���Ă�������w

>>539 ���ӂ��ɏ����Ă�C���͂킩��̂���

JaneStyle�ł�

�@>�E����v���v���E

�@>�܂�䥂ő����ȁE

�Ƃ����\������Ȃ��̂���

�c�O�������˃^�R�c�{�N

�������JaneStyle�Ō����^�R�̊G������f���Ă��ꂽ�܂�

�ł��Ȃ��̂Ȃ�u�������痐���v�̏ڂ���������f�����܂��A����Nw

���Ȃ݂�Live2ch�Ŋm�F���Ă݂��獕���^�R�̊G�������łĂ�����

�u�\������Ȃ��G�������g���ē��ӂ����Ă����v

>>537 >�N�Y�ǂ�����邫�Ȃ牴����邵���Ȃ�

����[�����������[�[�[

���������[�[�[

��p���珑�����ނ���ID���R���R���ς��̂��H

>>545 ���A�����t���g���F���O���[�X������

🐙����͑�p�̃t���g���F���O���[�������

�^�R�c�{�N�L�^�[(��)

�����ƁA��������炸JaneStyle�ł͂��������Ă�Ƌ����Ă������

545�̓��e���悭�킩��Ȃ��l�ɉ������ƁA���́����K�C�́A

�^�R�c�{�N�̂��Ɓ����K�C�ƌĂ炩�킢����

�u�N�Y�ǂ�����邫�Ȃ牴����邵���Ȃ��v�Ȃ�ĚV����Ă����Ȃ���

�ڂ��^�R�̐Ԃ����I

>>546 �}�����H�����͂��w���͂��S�~�̃_���w���҂�

�ǂ������^�R�c�{�N

�^�R�c�{�N���珑�����݂��[����

�^�R�c�{�N����Ԏ������[����

�������₻�낻��I�y���V�e�B�ŃA�W�A�̃I�[�P�X�g�����Ă�ŃR���T�[�g�����t�F�X�g������ˁB��p�̃I�P�������������^�R���̃I�P�͌Ăꂽ���ƂȂ���H�R���i�Ђœ��{�̎w���҂Ɠ��{�̃I�P���肾���ǁA�����^�R�����}�V�Ȏw���҂��������x���炢�͌Ă�Ă邾��B

�^�R�c�{�N�A���i�͂��ꂭ�炢�ɂ��Ƃ��Ȃ�

�����������̉ߒ���jane�Ń^�R����}�[�N�������Ȃ��̂��������Ă���e���V���������Ȃ�

�u�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v

���������

>>566 ��������ĉƑ��⒇�Ԃ̊��҂�w�����ė��w�����t�����X�ł͂���ȍ����ȉ��y���炪�{����Ă����̂�

���҂��ċ��o���Ă��ꂽ�l�����̓A�}�I�P�̎w�����낭�ɂł����ɓ���T�C�g��f����䥂ŏオ���Ă邨�O�����ĉ����v���낤��

�y���̓ǂݕ����Ă������A���q�Ƃ����K�������ʕ\��炢�͓��{�ł͋`�����烌�x������@���Ȃ��̎���͈�����́H

�Y�������₾�������Ă��@

>>414 �̎w�E�Ń{�������U��グ�Ă�Ƃ��낪���O�̃A�E�t�^�R�g����

>>567 ����ς肠�Ȃ���566�̂悤�Ȓ��������ɂ��������Ȃ���ˁB

���Ȃ��̕����Ō����Ȃ�u�`�����烌�x���v�̖��B

�u���̋Ȃ������q�Ȃ̂��v��c�����Ȃ��ŁA�u������_����v���Ƃ͂ł��܂���B

��p�̎w���҂����Ȃ��S���m��Ȃ��l�̂��Ƃ����X�ƕ����ă^�R�c�{�N�͉������������

>>567 �̃A���J�[����݂Ă悤�₭�킩�����̂���

�^�R�c�{�N�����X�Ɣ�排������Ă��鑊����ē����ƌ����l�H

���̐l����p�ɂ���l�H

���̐l���^�R�c�{�N�̎����̂��ƁH

�܂��������H����Ƃ��Z���^�[���H👶

�Ȃ�قǁA�^�R�c�{�N�͂��̐l�̔�排��������邽�߂ɂ��̃X���𗘗p���Ă���̂�

�^�R�c�{�N�����̐l�ɂǂ�ȍ��݂������Ĕ�排������J��Ԃ��Ă���̂��m��Ȃ���

>>575 >�^�R�c�{�N����排������������̐l�̃X���𗧂ĂĂ����ŃI�i�j�[���Ă��Ă���

���̒ʂ�B�^�R��Y�͂����t�����F���X���ɏ������ނȁB

�^�R�c�{�N�݂͂�Ȃɂ�����Ă��(��)

���⋦����Z���^�[���Ȃ��ȁc

���ƁA���Ă͑e���ȉ����̊C���Ղ����Ȃ��Ȃ��ŋ���Ղ͍������Ƃ����̂��E�����������ǁA�ŋ߂͐��K�Ղō������̂��̂���y�ɔ�����悤�ɂȂ�����������A���������Ȃ�youtube�ɂقƂ�Ǔ]�����Ă邩��Ȃ��B

�r�[�g���Y�̉������o�������悤�Ȃ��̂���

�r�[�g���Y�����}�X�^�����O�ŐH���q���Ȃ��́H

>>579 �������ɋ�����Z���^�[�������͏o�s�������Ǝv���B

���͊��o�������}�X�^�����O��ς��čĂяo���Ă����Ԃ������Ă���B

�}�X�^�����O�ς��Ă��債�ĉ��͗ǂ��Ȃ�Ȃ����A������������Ē��ቹ���y�������悤�Ȍ���I�P�̋����ɍ��킹���悤�ȍ��ς������ɂȂ��Ă��镨������B

��T�o��1942�N4��19���̑�㒮���ꂽ������A�������ǂ��������ĉ�����

�\�A�R�������čs�����鍑�����ǂ̃e�[�v�������Ȃ��́H

�Z���^�[�Ղ́uSP�̍c��v�͍D��悾�����B

�i�`�X���F�肵���h�C�c�鍑�̍���ł���u�_�˔\���X�g�v

�t���g���F���O���[�̓i�`�X�h�C�c�̊ŔX�^�[�ł�����

������C.�N���E�X�����x�[������Ȃ̂������Ȃ��B

>>590 ����ȏ�Ɏ��R��`�h�C�c�̊ŔX�^�[�ł�����

�������Ƃ����������߂Ȃ���\��

�h�C�c�Ō��͂������Ă����i�`�X�́A�����̌���ł̃N�i�p�[�g�u�b�V�����U�_����������܂����B

55���g�͂����B�����������Ă݂����lj����͌��\�������B���܂ł�CD�͂܂Ƃ߂ď����ł���Ȃ����B

�X�}���B�r���ő��M�����܂����B

�\����Ȃ��B�Ȃ���쓮�������ȁB

����͂�������Ƃ������T���N�X

���������A���ꂩ��A37�N�̃R���F���g�K�[�f���ł́u�_�X�̉����v���������ǁA���o�Ղ������^���Ԃ����炩�ɒ����B

>>600 �R���F���g�K�[�f���͉̂��̔Ղł�108���قǓ����Ă���BM&A���Z������̂���Ȃ����B

����ɉ��̔Ղł�1938�N�̃R���F���g�K�[�f���A�t���[�_�E���C�_�[�̂��������������Ă���iDante(Lys)�Ձj

1937�N�̃����O�A����ς茩����Ȃ��̂��H���Ȃ育�����������āA���������Ȃ��̂��Ⴀ��܂����H

�ց[�ʔ�����

�v�X�Ɂu�قق��v�Ɠǂ߂鏑�����݂���

>>601 �@M��A�Ղ́u�����L���[���v3���Ɖ���������2���g�Ȃ̂ŁA���^���Ԃ̊W�ŃJ�b�g�����̂��ȁB

>>910 �n�C���]�̃_�E�����[�h�ŁA�����ꂽ���A�����܂��H

e-onkyo�Ńg���X�^���S�Ȃ�2936�~�B�����n�C���]��SACD��8172�~�Ȃ̂ɉ��i�ݒ�Ԉ���ĂȂ����H

�����{���ʔ�p�̂�����p�b�P�[�W���f�B�A�̉^�����ȁB

>>596-601 55���g�A���̎茳�ɂ��͂��܂����B

�u�b�N���b�g�̂��������ꂾ���̏��ʂ��炻��Ȃɕ�����Ղ������N�����Ă��������A���ӂ��Ă���܂��B

�������A1����2�������Ɖ��肵�āA�S�������I��̂�1�����ォ�c

���͉����ȁB

> 1�����ォ�c

������͏d�v�ȏ�����Ə����Ă��Ėʔ����ˁB

>>596-601 �̒lj�������B

�E1937�N�̃R���F���g�K�[�f���̃����O�͈ꉞ�S���^���������A�v���f���[�T�[�͔��蕨�ɂȂ�̂̓����L���[��3�������Ɣ��f�������ǁA�t�����F���ɘ^�������Ă������茈��B

�EI�Ƃ̌_��1951�N�Ɉ�x�ꂽ�ہAEMI�ADG�ADecca���_���\���o�Ă����B�_�ꂽ�^�C�~���O��DG�̃O���C�g�Ƃ����쎩���̘^�����s��ꂽ�B

�EEMI�ƍČ_��ۂ̏����ŁA1953�N��DG�̃V���[�}����Decca�̃t�����N���^�����ꂽ�B

�E47�N�̃E�B�[���t�B���Ƃ́u�p�Y�v�̑�2�y�͑�O����1949�N�ɍĘ^�����Ă�̂́A���܂ł́u�I�[�g�`�F���W���[�ōĐ��ł��Ȃ��̂ő��߂̃e���|�ɂ���ƌ����Č��X�Ę^��������ꂽ�v�ƌ����Ă����ǁA���̓t�����F���{�l����u���̕����Ƃ̃e���|������Ȃ��v�ƌ����čĘ^����\���o���B

�E49�N�̃��c�F��������e�[�v���R�[�_�[���������ꂽ���ǁA51�N�܂ł�SP�̎��^���Ԃɍ��킹�ĂԂ�^���������i����͑O����w�E����Ă��j�B

�E�u�c��~���ȁv�̓e�X�g�^������10���ȏォ�����ĂāA���̂܂܂���SP1���Ɏ��܂�Ȃ��̂Ŗ{�Ԃ͑��߂̃e���|�ɂȂ��Ă�B

�E1950�N�̃x�g�V�͑S�e�C�N�̃I���W�i���e�[�v���c���Ă��āA����ēx�I���W�i���e�[�v���g���ĕҏW�����B�L���ȏI�y�͂̏����̐��͊��S�ɏ�����Ă邯�ǁA���ꂪ�A�E�g�e�C�N���玝���Ă�������Ȃ̂��A���ǐ����ǂ̎��_�ō��������̂�������͂ڂ����Ă�悤�Ɋ�����B

�E1926�N�́u���e�̎ˎ�v���Ȃ�1949�N�́u���[�G���O�����v�O�t�Ȃɂ��A�E�g�e�C�N���c���Ă���悤�ȏ������Ղ肾���A�O�҂ɂ��Ă�1935�N�̕��̊ԈႢ�H�i1935�N�̘^���̕ʃe�C�N�͓��{�����o�Ă��j

�E�g�l�u��

�܁[���r���ŏ�����������B

�ڂ������T���N�X�A���Ԃ�����a�Ă��ꂽ��ł���ˁB

HMV��30%�N�[�{���t�^�ɂȂ�����|�`��\��

�͂�����

>>612 ����̗v�_���Q�l�ɒ����܂��B

���肪�Ƃ��������܂����B

JaneStyle�g�����

>>606 �� �E �ɕ����������Ă��āA

���Ԃ�^�R�̊G�����Ȃ낤�ȂƂ͎v����

>>612 ����̊e���̖`���� �E �������_���Ƃ킩���Ă͂��邯��

�^�R�̊G������z�����ď��Ă����͓̂����̔閧(��)

�t���x���̓��R�[�h�^�����o�J�ɂ���

���g�����t���g���F���O���[�̂P�X�S�Q�^���̑�9�������]�����Ă���

���⑫

�u�{�l����v�Ƃ��u�Z���^�[������v�Ƃ������Ă鏑�����݂́A�^�R�c�{�N�̏������݁B

����A���x�͕��������Ƃ̂Ȃ����l�����C�V�����n�߂��ȁB

�S�����ڂ����͈̂�ʐl�ɂ��܂ł��S�����Ă邨�܂��̂ق��ł́H

>>621 ���Ȃ��Ƃ��t���g���F���O���[�X���݂̂�Ȃ͂��O����Ԍ������Ǝv����

���������������Ƃ������B�S�����ڂ����Ƃ������B

�^�R�c�{�N�����i�ɋ����ĒN�����Ȃ߂悤�Ə����Ă�̂͂킩�邪

�����͂��O�̕s���̋�s�������Ƃ��낶��Ȃ�

�����s���Ƃ����͓̂��R�̌��ʂ���B

T���̉��t�Ȃ�ĕ������l�i�V

�������ł��̐l��p�̃X���𗧂ĂāA�����ɏ������݂Ȃ����B

���܂��p�N�����N�l�̃R�s�[

�낭�Ɏw���������A�Œ�J�����������Ɍ����āA�A�E�t�^�R�g�̓o�b�`���I

�p�^�R�c�{�N�͎��i�̉�(��)

>>612 >>630 �@

���̃}�g���b�N�X�ԍ�����l����ƁA����1����4��30�b�Ɖ��肵�āA

���C���̉����F34����153��

�����L���[���F15����67.5��

�W�[�N�t���[�g�F10����45��

�_�X�̉����F26����117��

�ɂȂ�̂ŁA�����L���[���Ɛ_�X�̉����͍���o�Ă镪�������������Ȃ��������ۂ��ˁB���C���̉����͑S�Ȏ��^�ł��鎞�Ԃ����ǁB

���̕����͌��X���^����Ȃ������̂��A���̃}�g���b�N�X�ԍ��́u�ҏW��v�̂��̂Ȃ̂��B

�O�����h�X�����Ƃ̉�����r�]�����낻��

GS�̖��e�̎ˎ�A47/5/25�^��+�c�����A49�N�u���V�Ȃǔ����Ē����Ă݂��B

�u�U�E���K�V�[�v�͎����ĂđS����������ł����A

>>635 �قƂ�ǂ��ׂāA�Ƃ��������K�V�[�̕������|�I�ɑ���

�F�X�Ə����̂��߂ɂ��Ƃ邩��A�������悭�Ȃ����Ƃ��Ƃ�����`����Ŗ��킳���ȁB

�X�J���̃����O�̏ꍇ�A���Ƃ̃I���W�i�����A�Z�e�[�g�̂����e�[�v�ɕς�����Ƃ���

���|�I�ɉ������ς���āA����������ׂ������������A����ȊO�͂��ׂČ\���S���B���܂����ȁI

�R���v���[�g�{�b�N�X�ɓ����Ă�o�C���C�g�̑�9������������Ă����̂͑��̐l�������Ă邪�A�y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y�������Ă�B

>>638 >�y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y�������Ă�B

����͋����[���b���BEMI�Ղ��{�ԁi�ɋ߂��j�Ƃ������ƂȂ̂��E�E�E

�����ƁA�Ƃ�ł��Ȃ��������Ă��

>>639 �@��1�y�͂̌�Ƒ�2�y�͂̌�͂��ꂼ��uHall ambience�v�Ƃ����ʃg���b�N�ɂȂ��Ă�i0'55"��0'34"�j�B��3�y�͂Ƒ�4�y�͂̊Ԃ͕ʃg���b�N�ɂ͂Ȃ��ĂȂ����ǁA����܂ł̂悤�ɂԂ�ɂ͂Ȃ��ĂȂ��āA��͂�y�͊Ԃ̉��m�C�Y����i�قڃA�^�b�J�ő����Ă���悤�Ȋ����j�B

�Z���^�[�Ղ��y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y���J�b�g���ꂸ�Ɏ��^����Ă�炵�����ǁA���̓Z���^�[�Ղ������ĂȂ��̂ŗ��҂��������̂Ȃ̂��ǂ���������Ȃ��B

�G���N�G���X������o��悤�ł����A�t�����N�Ȃǂ̉�����r�������[���Ƃ���B���݂ɁA�G�����Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B

�����Ƃ��E���������S���Ȃ������Ă�

55���g�A1���ڂ��珇�ɕ����Ă����C�͂͋N����Ȃ��̂ŁA�C�ɂȂ�i��ɉ�����j�̂��畷���Ă����܂����B

�����Ƃ��������]��ŏ����Ă����˂A�ƁB�S���S13�̒��Ńt���g���F���O���[�̃G���C�J���ނɂ����������ȁB�����ƃt���g���F���O���[�̎w���p���`����Ă��悤�ȁH

�t�B���f���t�B�A�ǂɂ��I�[�}���f�B�Ǔ��R���T�[�g���`���ꂽ����������ȁ��S���S

55���g�A1���ڂ��珇��2���ڂ܂ŕ����܂����B

>>646 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149950349 �S���S�P�R�ɁA�h�C�c�̎w���҃t���g���F���O���[���o�Ă���b�����邻���ł����A�P�s�{�̉����Ɏ��^�����

�S���S�P�R�ɁA�h�C�c�̎w���҃t���g���F���O���[���o�Ă���b�����邻���ł����A�P�s�{�̉����Ɏ��^����Ă��܂����H

���łɕ����܂����A�t���g���F���O���[�͖S���Ȃ��ĂT�O�N�ȏ�o���Ă��܂��E�E�E�B�S���S�P�R�̎���ݒ�͂�����ɂȂ��Ă���̂ł����H

�u�r�E�e�E�y�\�X�t�H���c�@���h�\�v�i��R�V�T�b�j�ł��B�u�펞���̃h�C�c�鍑�������t���g���F���O���[�̉��t���X�e���I�^�����Ă��āA

���̃e�[�v���㉟���������V�A����A�ŋ߂ɂȂ��ĉ��������ꂽ�v�Ƃ����ݒ�ŁA���o�������l���̑_�����S���S�����������Ƃ����e�ł��v

�����̌��ʂ����B�o�Ă��܂���

>>649 DG�̋������Ղ͐푈���Ɏ���ꂽ�͂������A�A

646�ł����A�����s�i�Ȃ̂Ƃ���ŏe���̂悤�Ȃ��̂���������c�䂤���e���������B�ȂA���ꂩ�Ȃ��H�킩���ȁA�Ƃ��������B

>>650 ���ׂĂ���� ���肪�Ƃ��B

���K���R�[�h�p�^���W�̔��オ㩂̗\�z����������A�������������ă��C�u�����W���o���Ă����̂��낤��

�o�C���C�g��RIAS�͉ߋ�EMI�Ɏς��������܂���Ă���̂�

RIAS��Audite�A�E�B�[���ƃU���c�u���N��Orfeo�A�X�g�b�N�z�����t�B����Weitblick����BOX���o�ĂāA��v�Ȃ�͉������łقƂ�Ǒ������Ⴄ���Ȃ��B

�t�����F���̘^����S���W�߂Ă��Ȃ�Ă���́H

JaneStyle�Ō��Ă���E�ɕ��������������o���ȁI�����킩��A���̏��^�R�c�{���I

�i�Z�オ���W�I�Ńt���g���F���O���[������Ă��������L��B�Ԓ˕s��v���g�L�����ő��̖���ƂƋ��Ƀt���g���F���O���[������ς�ǂ��ƒ����Ă��������B

55���g��CD3��4���܂����B

�̗̂��j�I���ՂȂ�Ēቹ���̃I�[�f�B�I�@��ł�

�ŋߏo���N���V�b�N�̐[���Ė{�ɂ��낢��ʔ����������Ă�����

�u�ǎ҂��N���V�b�N�̐[���ɗU���Җ]�̃K�C�h�v

>>665 �́A���ɕ���CD�����B

�u�R���F���g�K�[�f���v�̑�9�A����Ȃ��āu�N�C�[���Y�z�[���v�̑�9�ł����B

���Ȃ蓪�����Ă���ȁB

���̒��q����Ō�܂ł��ǂ蒅���̂͂��ɂȂ���B

�C�̂ނ����̐l���撣���Ē����Ƃ�悤���

�o�C���C�g�̑�X��SACD�ɂ́A

>>671 �Đ��@��ɂ���Ă͈���Ē������邩������܂��A�m�F��������f�[�^�͂܂������������̂ł���

>>673 ���X�A���肪�Ƃ��������܂��B

�n�C�u���b�h�ՂƃV���O�����C���[�ՂŁi�f�[�^�������ł��j��������������Ă���

�ꍇ�����邩�Ǝv���܂����A�o�C���C�g�̑�X�̏ꍇ�͂���ȂɈ��Ȃ��̂ł��傤�ˁB

����Ă��猋�\�b��ɂȂ��Ă���͂��ł�����ˁB

55���g��CD5�A37�N�����h�������̃x�[�g�[���F����9���܂����B

1937�N�̑��͕s���Ȏ�舵�����Ă鉉�t�����

55���g�̂���CD6�A'37�N�����h���E�R���F���g�K�[�f�������̃����L���[����3�����܂����B

�t�����F���̎w����������Ăǂ�ȋȂł����肪�������ĕ������ƌ������炻������Ȃ����

�t���g���F���O���[�J���[�O���r�A�ʐ^�W�����͂܂��ł����H

�t���g���F���O���[�̏Ռ��k�[�h�Ƃ����ꂪ������w

��ɉ��\���s�A�X���ă��q�J�����łȂ�̓p���N���b�J�[�Ȃ̂ɁA�t���g���F���O���[���w�����邨�p���v�����g���ꂽT�V���c�𒅂��j�������B

>>680 ���̐����ʐ^���J���[�Ō��Ă݂���w

�v�l�̂�w

Amazon�̃X�g���[�~���O�z�M�Œ���������

55���g�̂���CD7�E8�E9�A'37�N�����h�������̐_�X�̉��������ƁA���N��SP�^���̉^�������܂����B

�X�E�F�[�f���������������ɂ��t�����F���́w�o�C���C�g�̑�9�x

https://www.hmv.co.jp/news/article/2110131018/ >>686 �o�C���C�g���̕����lj����͂��łɁA

�I���t�F�I����o�Ă���̂ŁA�������䂭���̂ł͂Ȃ����A

�X�E�F�[�f���a�h�r����̃����[�X�Ƃ����̂��ʔ���

���̃��[�x���́A�ߋ��ɂ��O�����E�O�[���h�Ƃ��A

���C�u�^�������܂Ƀ����[�X���Ă���

���x�������Ăǂ�ȉ��t�Ȃ̂��͂悭�������Ă�̂ɒP�ɉ������ǂ��Ȃ��������m�F���邾���̂��߂ɔ��������x�������́H

55���g�̂���CD10�A�`���C�R�t�X�L�[�́u�ߜƁv���܂����B

>>687 �I���t�F�I����o�Ă�����̂Ɠ������̂Ȃ낤���A���t�I�����

�����┏������^����Ă���Ƃ����̂������[���B�I���t�F�I�̂���

�͂���炪�Ȃ��A�u���ꂪ�{���̓����̃��C���^���v�Ƃ������ɂ́A

�l�I�ɂ͈ꖕ�̋^�O�������Ă����̂����A����炪������̐���

���M�����邱�Ƃ��ł���B

���ƒ��ڂȂ̂��A�u�����̓���v�������Ă���ĂƂ����ȁB

EMI�̂�����u�����v�Ɖ��t�O�̃t���g���F���O���[�̒��肪�{���������̂��悤�₭������B�i�����͂Ƃ������A���t�O�ɃI�P�Ɏw���҂������b��������Ȃ�ĕ��ʂ͂��肦�Ȃ��ƑO����s�v�c�������j

>>686 .

�t���g���F���O���[���a135�N�̝{�������鐢�I�̑唭���I

�u�S�l�ނ̎���v�Ƃ܂Ŏ]�����Ă����A

�t���g���F���O���[�����̖������C���w�o�C���C�g�̑��x�A

���̐^�������ɖ��炩�ɂ����I

�܂���1951�N7��29���A�X�E�F�[�f�������ɂ���Ē��p�������ꂽ�ԑg�A�`����3������i�h�C�c��A�p��A�X�E�F�[�f����j�ɂ��A�i�E���X���狐���̓���A�Ӑg�̎w���A��Ⓑ�߂̃C���^�[�o�����͂��݁A�Ō��2�����ȏ�ɋy�ԑ劽���Ɨ��̂悤�Ȕ���i�Ɣԑg�I���̃A�i�E���X�j�܂ŁA85���ԁA��̃J�b�g�Ȃ��ɓ���̂��ׂẲ���SACD�n�C�u���b�h�ՂɎ��^���܂����B

���@�̂��������̓L���O�C���^�[�i�V���i���Ɖ��̐[���������^�[���E���[�x���̎�ɎҁA�̃��l�E�g���~�k�����₵�Ă������wFurtwangler / A Discography by Rene Tremine�x�i�^�[���E�v���_�N�V�����@1997�N���jA4��56�y�[�W�̍��q�B���̒��́u�o�C���C�g�̑��v�i1951�N7��29���@�o�C���C�g�A�j�Չ̌���nj��y�c�j�̍��̍Ō�̍s�Ɏ��̂悤�ȋL�q���uBavarian Radio, Munich and Swedish Radio (archive LB 14784)�v�B�o�C�G���������A�~�����w�������A�����ăX�E�F�[�f���������������Ă����Ƃ����̂ł��I

����1�s�̋L�q�𗊂�ɁA���Ђł͒��N�̕t������������X�E�F�[�f��BIS�̃��x���g�E�t�H���E�o�[����ɉ����T�����˗��B�����Ă��ɁA���������̂ł��I ���̃g���~�k���ł���������ł����ɁA70�N���̊ԃX�E�F�[�f�������ǂɖ����Ă����u�o�C���C�g�̑��v�����������B

�y�o�[��������̃��[���z

�u���̏�Ԃ͈����Ȃ��B�v�������ǍD�BSACD�n�C�u���b�h�ŏo�����ƂɌ��߂��B�}�X�^�[�e�[�v�����ꂽ�B���ꂩ�特���ƃm�C�Y���̃`�F�b�N�������Ȃ��A�N���ً}������ڎw���ăX�^�W�I��ƒ����B�}�X�^�[�e�[�v�Ɉ₳�ꂽ���͈�J�b�g�����ɁA85���Ԃ�1����CD�ɂ����^����\��ł���B���̓`���̖����̊j�S�ɐG����邱�Ƃɉ�X�X�^�b�t�ꓯ���������Ă���B�v

�o�[��������M��R�₵�č�ƒ���SACD�n�C�u���b�h�Ձu�X�E�F�[�f���������������ɂ��o�C���C�g�̑�9�v�Ɍ�����ҁI�i�A�������j

�y�o�[��������̃��[���z

���������ҏW�Ȃ��̃Q�l�v���Ƃ������I�`�͂Ȃ����Ƃ��F��

�Z���^�[�łƂ̈Ⴂ�͖������ł����c

�Q�l�v���̕����f�����m���ł���

EMI�Ղ̓��b�O�̎肪�������o�[�W����

Furtwangler Broadcasts & Broadcast Recordings 1927-1954�ł�

�Z���^�[��SACD�I�N�ō��l�݂͂����l�ܖځH

>>693 �v�l���������Ă��ˁB

�u�{�ԉ��t�O�ɘb��������Ȃ�Ă��肦�Ȃ��B

�@�o�C���C�g�̂��̓��A�����q�Ȃɂ��܂������A�������Ȃ��Ƃ�

�@���Ă܂���ł����v

��������̃��[�`���[�u�Řb��ɂȂ��Ă��

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO >>703 ����Ƃ��Ȃ��Ȃ����L�`�K�C���܂��Ăъ�悤�Ȃ��Ƃ�����Ȃ�S�~

�L�`�K�C������l�^�t�����Ă�ˁH

�]���̐��X�E�F�[�f�������̉������������̂�

�풆�̃}�O�l�g�t�H����p�������̂��A�p�ẴA�Z�e�[�g�ՂɈƑւ�����

�قƂڂ肪��߂���e�[�v�^�����ĊJ�����Ƃ����o�܂����������炾�Ɛ��@����B

FM�����̓h�C�c��1949�N���炾���X�E�F�[�f����1955�N����炵���B

https://www.radiomuseum.org/m/agabaltic_s_en_2 ~year.html

https://www.radiomuseum.org/m/philips_s_en_1 ~year.html

1951�N�̊C�O���p������ǂ������i���̂��̂������������ƂȂ邪

�����ق���AM�����ł̎�����O��Ƃ��Ă�̂�10kHz�����̋K�i�ƂȂ�B

����Ƃď����͐풆�̃}�O�l�g�t�H����������������Ȃ̂�

�����ł̉������ێ�����Ă���A�ȑO�̃X�g�b�N�z�����֘A�̉������

�����Ƃ����Ƃ������z�ɂȂ�̂��Ǝv���B

>>697 �Z���^�[�ł̓Q�l�v���̃I�`��](��)

����̃X�E�F�[�f�������łƃZ���^�[�ł̉��t�̕����ɑ����Ȃ�Ƃ��Ⴂ������

�Ƃ�����܂��䂪�[�܂��ˁB������Ƃ����Ȃ��Ăق����C�������邗

���ƁA

>>638 �ŏq�ׂ��Ă���55���g�̒��̑�X�̊y�͊Ԃ̒��O�m�C�Y�i�̂悤��

��������m�C�Y�j�Ɠ������̂��A�X�E�F�[�f�������łɂ�����̂��ǂ�����

�C�ɂȂ�Ƃ��낾�B

HMV�̃N���b�V�b�N����̂P�A2�A�R�ʂ́A�v��V�O�N�������Ȃ��t���g���F���O���[�B

�V����50�N��̃I�P�����������蒮����ׂĂ�����

>>711 ����A���ꂪ�܂Ƃ�

�F���x�炳�ꂷ���B�t�����F�������ŋ��

�����ɒ�ʂ���M���b�Ɛc�̂��鉹��EMI�̃t���x���̖��͂��ƍ��荞�܂ꂿ����Ă��邩��ȁ[

�l�I�ɂ͎��̓u���C�g�N�����N���}�X�^�[����������

55���g�̂���CD11�A12���܂����B

>>715 ���X�ɏo�Ă��鏬�l�^�Ǝ����ɂ����u�قق��v���Ă��܂�

���肪�Ƃ��������܂�

>>612 ����̏����u49�N�̃��c�F��������e�[�v���R�[�_�[���������ꂽ���ǁA

51�N�܂ł�SP�̎��^���Ԃɍ��킹�ĂԂ�^���������v�����Ǝv�����ǁA

�`���C�R��4�Ԃ⌷�Z���A���c40�Ԃ����������͐V���̕������悪�ǂ��o�Ă��Ċ������ȁB

�W���P�ɂ�from original tapes�Ƃ��邩��A���}�X�^�[�ƌ������V�ҏW�Ղ݂����Ȃ��̂��B

>>684 ����̏����u���R������L�͈̔́A���Ղ͒m��Ȃ��������Ɗm���ɑf���炵���P���������B

���̕ӂ��āA�悤�₭�����Ă悩�����Ǝv�����B

�o�C��̑�S�y�͖`���ȂI�^�P���̔N�����ɕ����Ă��Ƃ����v����(��)

�o�C��̗��pp���炢�Ŏn�܂�I�P�ɂ�銽��̉̂͘^���̈��������̂ǂ̔Ղ��ǂ��������Ă������莊�ɂ�����

�������̃��W�I�����ł̓V�F���b�N��SP�Ղ𗬂����͂�

>>718 1941�N2���Ƀe�[�v�ɘ^�����ꂽ�u���b�N�i�[No.7�Ȃ�Ė�������B

����̓e���t���P����SP���R�[�h�̂��߂̏��Ƙ^��������f�B�X�N�ւ̃_�C���N�g�J�b�e�B���O�^�����B

Furtwangler Broadcasts & Broadcast Recordings 1927-1954

55���g�̂���CD13�A14���܂����B

https://furtwaengler.org/download/Auftakt_und_Ausklang.pdf �����ł�28���߂��������Ԃƍ��v����̂��x�[��VPO(1943)���Ƃ����ӌ��B

����������p�Ƀe�[�v�^�����ꂽ���́B

���łɋr��38��

�i������|��j

>>700 >EMI�ɘ^�����������Ă��܂����o�C���C�g�ŁA�C�O�����p��

>�ǂ��������@�ł�������H

�����m�̒ʂ�A�����̓��W�I�͐����p��������O������

���^�̑������݂Ƃ͊��o���܂�Ŕ��Ȃ̂ŁA��a���������邪�A

���W�I���e���r�����������f�t�H���g������

���w�E�̂悤�ɁA�o�C���C�g�̑��̓~�����w���A�p���A

�V���g�D�b�g�K���g�A�X�E�F�[�f���Ő��������ꂽ

���͈Ⴆ�ǁA���[���b�p�͑嗤�łȂ����Ă���

���{�ł��瓖�����A�k�C�������B�܂ŒÁX�Y�X�A��������

������O�������킯�ŁA�Z�p�I�ɂ͖��Ȃ�����

>>726 �d�b�̒��p����̉�����WE�Ȃǂ̎��؎����ł݂��邪

���̂܂���͗l�̐��͒n�}��������������

�h�C�c�암����p����X�E�F�[�f����Hi-Fi������͂���Z�p��

�ǂ��������̂Ȃ̂��ɋ������������B

�����炭�����͖����ł̑��M�ł͂Ȃ�

�d�b����ɂ��L���`����������������Ȃ��B

�X�E�F�[�f���̓f���}�[�N�o�R�iMalmo?Copenhagen�j

�p���ւ̓X�g���X�u�[���o�R�ʼn���Ԃ�ڑ�

>>694 Bavarian radio, Munich

�~�����w���̃o�C�G���������ǂ���

�~�����w�������Ȃ�ĂȂ���

�L���O���R�[�h�̍L��S��or���т�����܂������H

>>728 BIS���甭���\��̃o�C���C�g�̑��̉����͊��ҏo���Ȃ��Ǝv���B

55���g�̂���CD15�A16���܂����B

>>732 ���O����������

���x�܂��R�����g��

���O�̐l����\���Ă���悤�Ȃ܂��R�����g��

���d�b�����AM�������x���̉���

�d�b����ł�1930�N���20kHz�̓`�����\�������B

�i�����̓t�B���f���t�B�A�`���V���g���Ԃ̃X�e���I�`�������j

https://archive.org/details/bellvol18system00techniamerrich/page/294/mode/2up ���̓��X���������C�R���C�U�[�Ŏ����グ�邽��

�ʑ����c�ނ̂ƃ_�C�i�~�b�N�����W��������B

>>733 ���O�����A������

���O�����A�܂��R�����g��

���l�̂��Ƃ��A�ᔻ���Ă���

���O�̕������l���A

���̂��̂�

�܂����݂��ɂ܂�Ȃ��l���𑗂��Ă���Ƃ������Ƃ�

>>735 ���܂���������

���܂���

>>732 �ł͂Ȃ������ɗ��ނ�

�W�Ȃ����l�ɗ���ŃX���r�炵�Ă���

���O�̓]���_���l�����̂��̂ł͂Ȃ���

55���g�̂���CD17�A�����h���E�t�B���̃u���[���X�����ȑ�2�Ԃ��܂���

>>740 �ĂёO���t�Ԃ���ꂽ��\�{�P�V�l�o��w

>>741 ���O����������

���O�̕������l����\���Ă���

�܂��R�����g��

�X�e�C���ꂪ���^�C�A���ăX�g�[�J�[���ł����ɂȂ�ł��傤

�y�X�e�C����(�^�R�c�{�N)���X�`�F�b�N�\�z

�E�ǂ�ł��Ĕڗ�Ȑl�Ԑ��������邩�H

�E����ւ̓i�ݎ��ݎ��i�������邩�H

�E�S�������H

�E�u��\�v���g���Ă��邩�H

�E�݂�Ȃ��s���Ɋ����郌�X���H

>>741 �͈ȏ�̑S���ڂɂ��Ă͂܂�܂���(��)

�m���ɂ܂��^�R�c�{�L���Y���Ă��܂����ȁA���̃X��

>>718 �̌��̃u��7�����ǁA�N���g�E���[�X�̏،����Ă���E�B�[�������̘^����

�X�L�[���̗̂×{���ɂ͂��߂ă��W�I�Ŏ����̉��t�����������Ə����Ă���B

������2/2�ARRG�ł̕�����2/23�Ȃ̂ŁA����͂��̊ԂɋN�������̂��낤�B

55���g�̂���CD18���܂����B

>>748 ���O����������

���O�̕������l����\���Ă���

�܂��R�����g��

�l�I�Ɏv���̂́A�^���̉����]��������Ƃ�

�����ЂƂC�ɂȂ�̂́A�j���A�m�C�Y���_�N�V�����̖���

>>748 > �t���O�X�^�[�g���A�S�����͉߂������̂�

�S�����߂����H�ޏ��̃}�z�K�j�[���v�킹�鐺�A�\���͂̐[�݁A

���̂��̎����A�l���N�����ޏ��̑S�����B�A�����J����͂܂������ɖт���������ԂŁA

������ꂾ���ŏI����Ă��A�����O�i�[�\�v���m�P�l�������낤���A

���̂��̎������������������ŁA���̏�͕����ʂ�̍ō��̃u�������q���f�ł���ō��̃C�]���f��

���B�����B

��̏����̃A���A�Ƃ������Ă�ƁA���Ղ̃I�P�͂����ɂ��t���x������

�鍑�����A�[�J�C�����ăv���X��

�����u�����̃{�b�N�X�i107CD�j�̓A�}�]���ł��A

���Â�2���~�O��ł����Ɛ��ڂ��Ă����

�����P�����ʂ������āA���E�I�ɔ��ꂽ

�����u�����͈ӊO�ɔ���肪�����̂ŁA

�Ĕ��͌���������

>>754 �̎�̐��̏o�̗ǂ��i�ǂ��܂ō��������o�邩�A�����������j�ƁA�\���͂Ƃł͐���̔N��ɈႢ������܂��ˁB

���̂ǂ�����̂邩�A�̌���p�x�̈Ⴂ���Ǝv���܂��B

���́u�̗́A���̏o�ł͂����Ⴂ���ɂ͓G��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Łu�S�������߂����v�Ə����܂����B

�܂��A�̉E�q��␝�E�q��i���j���A�̂̔����������S�������A�ӔN�̉��Z�͔��Q�������������^���������S�������A

�ӌ��͕�����邱�Ƃł��傤�B

����55���g�̂����ACD19���܂����B

�E�W�[�N�t���[�g�q��

�@�{�Ղł͂��̋Ȃ����Ֆʃm�C�Y�������A����͂�����ƊϏ܂̖W���ɂȂ�܂��B�܂��A�������ʼn����r�����܂��B

�@�]���Ղ��\���ɊϏܗp�Ƃ��Ēʗp�����̂ɑ��A������͂��肬��A�E�g�Ƃ��������ł��B

�@���������t���̂��̂͑f���炵���ł��B�t���g���F���O���[�F���Z���ȃ��[�O�i�[�Ɏd�オ���Ă��܂��B

�E�u�^���z�C�U�[�v����

�@�����͗ǍD�ł��B

�@���t�������̂ł����A�^���ɂ�����Ɩ�肪����܂��B

�@�I�P�����F�[�k�X�]�̂̐�����e���Ƃ���ŁA�����ׂ���������e���܂���|�������̉����قƂ�Ǖ������܂���B

�@���������̂́u�w���҂ɕ������Ă����R�[�h�ɉ�������Ȃ���������Ƒ傫���I�v�ƃ~�L�V���O���[�����w���҂ɒ��ӂ��ׂ��ł��傤�B

�E�W�[�N�t���[�g�̃��C���ւ̗�

�@����������ǍD�ł��B

�@���t�́c ���̋Ȃ͂��܂�D���ł͂Ȃ��A���̉��t�Ƃ̕�����ׂ��ł��Ȃ��̂ŁA���f��ۗ��������Ǝv���܂��B

�@���̋ȁA�킴�킴�P�̂Ř^������SP�Ŕ���o���悤�ȉ��l�������ł����˂��H�܂����̎���������ł��傤���B

�E�u���܂悦��I�����_�l�v����

�@����������I�ɖ��Ȃ��B

�@���t�����[�O�i�[�̌��I�Ȍ��ʂ��w���҂��\���ɓ`���Ă��܂��B

�����A���͏��Ȃ̊W�߂ł����B�C����蒼���ĕ����܂��B

>>758 �����W�W�C�̋Y�����Ȃ�

�K���ň����������Ă�߂����悤�Ƃ��Ă��������ۂǃW�W�C�Ȃ̂ł́H

>>760 �݂��Ƃ��Ȃ��W�W�C�̌����H

SP�����Ղ̍Đ��͋��Ƃ݂��B

�܂��I���ˁ[�̂�w

������ł��挻�����タ���Ɠ���������

>>761 ����l���Ǝv������ł�ӂ�W�W�C���̂���(^�^)(^�^)(^�^)

���Ȃ�Ō�܂ł����Ăق���

�X�e�C������^�R�c�{�N�����쎩���̒��ԂŔ�r�I���ƂȂ������Ă�����炻���Ƃ��Ƃ��Ă���

����Ӗ��ł͂Ȃ��X�e�C���ꁁ�^�R�c�{�N���Ǝv���Ă���

�{�P�ĂȂ��t�����F���Ɋ�������Ƃ̓N�����^�����ɐs����Ƃ����悤

55���g��CD20���܂����B

�i

>>773 �̑����j

�E�u���[���X�u�n���K���[���ȁv����1�ԁA3�ԁA10��

�@����������ǍD�ł��B

�@1�Ԃ�10�Ԃ̓x�������t�B���ՂƂ̔�r���\�ł����A�ǂ������Ă��x�������Ղ��t���g���F���O���[�I�Ȋɋ}���݂̉��t�ł��B

�@�悭�u�t���g���F���O���[�͔ӔN�ɂȂ�ɂ�ċq�ϓI�Ō͂ꂽ���t�ɂȂ��Ă������v�ƌ����܂����A�@���ۂɂ͕ω��͐�㑁�X�Ɏn�܂��Ă������Ƃ�������܂��B

�E���[�O�i�[�u�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[�v���A��1���ւ̑O�t�ȁA��3�� �k��̗x��

�@�������̂͗ǍD�ł��B

�@�������O�t�Ȃ͂��܂�ɂ�SP�p�^�����ɂ��ƂȂ������A��X�̋L���ɂ��邱�̎w���҂̉��t�Ƃ͂܂�ŕʕ��ɕ������܂��B

�@�k��̗x��́ASP�̔Ֆʂ̗]��̖��߂��̂Ƃ��Ă͔��ɏ�o���Ŗ��͓I�Ȏd�オ��ł��B

���ĂƁA���̓u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃ��ڋʂł����A�]���Ղ̈�ۂ���A�����������\���������Ȃ��E�E�E

>�����������\���������Ȃ��E�E�E

>>773 ���z���肪�Ƃ��������܂�😊

����CD1���璮���n�߂܂����B

�F��U�F�̑S���r���[�ƂƂ���

�ǂ�ł��܂�

55���g�̂����ACD21���܂����B

776���^�R�c�{�N

���̔��[�͖v��50�N�Ȍ�ɕ����^�������K���[�g�Ŏ�ɓ��������_��

�s�s�`��-1

�s�s�`��-2

�s�s�`��-3

�s�s�`��-4

>>778 �܂������̂��擜���n�Q

�����o������A�E�t�^�R�g����

�t���g���F���O���[�̓x�������E�t�B���̌�C�Ƀ~�����q���K�[�𐄂��Ă���

>>786 �ǂ��ŏE���Ă����b�����m��A�K�Z�ł��傤��

�V���g�D�b�g�K���g�Ŏ��O�̎����I�P��U���āA���B���@���f�B�A

�o�b�n�A�w���f�����A�o���b�N�𒆐S�ɉ��t�����w����

�o���b�N�ȍ~�́A�n�C�h���A���|�c�@���g�A�撣���ăx�[�g�[���F���A

�V���[�x���g������܂ł����p�[�g���[�ŁA���}���h�ȍ~�̍�i��

�����Ȃ��w���҂Ȃ̂ŁA������ƍl�����Ȃ�

�f�b�J�̐ꑮ�ŁA�E�B�[���t�B���Ƃ̘^�������������݂��邪�A

�E�B�[���t�B���̕]���͍ň��������ƁA�����̃f�b�J�̃v���f���[�T�A

�W�����E�J���V���[�̉�z�L�Ƀr�b�N������悤�ȋL�q������

���セ���������K�Z����������A�^�R�c�{�N(���X�e�C����)�F��ł��傤��

�t���g���F���O���[���~�����q���K�[��]�����Ă����Ƃ����L�q���ǂ����œǂ悤�ȋL����������

�O�O���Ă݂���wiki�̃~�����q���K�[�̍��ڂ�

>>786 �̋L�ڂ������

�~�����q���K�[�̖������͖������Ǝv��

>>776 �F�쒿�E�E�E��

���O���Ȃ�̍���҂��ȁB�F��ɑ����M���グ�Ă���Ƃ��������ƁB

�o�J�ȍ���ҁE�E�E�m���ɃX�e�C����ɋ߂����̂������邗

55���g�̂����ACD22��������x�����܂����B

>>785 �Â����͑���ɓ����Ă��ƂȂ������Ă�

���^�R�}�[�N�͓\��Ȃ��Ȃ�����ˁA������

>>792 ����ɓ����Ă��ƂȂ������ׂ��̂͂��O����A���̃o�J

�^�R�X�e��͂܂�����Ă��̂�

>>414 ��ǂݕԂ�

>>424 �̎S�߂ȋC�������v���o��

���O�͕�������

������������ߒ��œ����̉��y�̒t�ق��𖾂炩�ɂ��Ă��܂�����

�܂��s���Ȃ��p�X�����ĂĎ��̌o�܂����m���Ă�낤���H

�c�C�b�^�[���������HYouTube�ɂ��邩�H

���O����������Ȃ��Ƃ��Ă��O�����łȂ��������p���������H���O�̂����ŁI

>>756 �����T�F�t���g���F���O���[���� 2022�N�J�����_�[�i�J�[�h�T�C�Y�j������300���A��������

�^�R�X�e��͐�p�X�����ĂĎ��̌o�܂����m���邻���ł�(��)

�E���j�A�̃G���C�J�̃I���W�i���e�[�v�̂Ƃ��Ɠ�����

55���g�̂����ACD23���܂����B

�E���q�����g�E�V���g���E�X�u���ƕϗe�v

�@�V�[�b�Ɩ�Ֆʃm�C�Y�͂���Ȃ�ɂ���܂����A���̂����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��B

�@���t��SP�̂��߂̐������݂Ƃ͎v���Ȃ��قǂ��炵���o���ł��B

�E���n���E�V���g���E�X2���u�c��~���ȁv

�@�����͔��ɗǍD�ł��B

�@���t�ɂ��ẮA

>>612 ����SP�̕\��1���ɔ[�߂邽�߂Ƀe���|�𑬂߂��|�̂�������A�]�X����K�v���Ȃ��ł��傤�B

�@������l����ASP2����3�ʂɕ����Ď��^���A4�ʖڂɉ����̏��Ȃ����^���Ă���Ă��������L������̂ł����c

�E�x�[�g�[���F���u�����ȑ�4�ԁv

�@�����͗ǍD�ŁA�_�C�i�~�b�N�����W���悭�����Ă��܂��B

�@���t�����̎w���҂炵���D���ł����A���͕������������āA�t���g���F���O���[�̃x�[�g�[���F��4�Ԃ͂ǂ���Ă������ɕ������Ă��܂��̂ŁA

�@����ȏ�̌��y�͔����܂��B

>>801 ���́u���C�Ȃ��Ȃ����v�Ƃ܂ł͎v���܂��A�]����CD���Ձi����LP����N������CD�͏����j�ɔ�ׁA���炩�Ƀo�X�������Ă��܂���B

�����܂ł͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

���āA���ɕ���1���͏��Ȃ̊W�߂ł��BSP���������ɖ����ɋ߂Â��Ă������̘^���ł����A�ǂ�Ȏd�オ��ł��傤���B

��L�̎ʐ^�͋��NJy��̍\������1947�N�̃u���[���X1�Ԃ��ƁB

>>798 �����i���������ǁj�Ƃ�

���������ǂ́A�v�l�A�m�o�A����A����A���Ȃ̊��o�A����эs���ɂ�����

���҂Ƃ̘c�݂ɂ���ē����t������Ǐ�����A���_��Q�̈�ł���B

��ʂɌ����⌶�o�A�ُ�s����������B���{�ł�2002�N�i����14�N�j�܂ŁA

���_�����a�ƌď̂���Ă���A2002�N����u���������ǁv�Ƃ����ď̂ɉ������ꂽ�B

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87 >>805 T�����g�̕a��J�~���O�A�E�g��

>>807 �ϑz���p�[�\�i���e�B��Q

�ϑz���p�[�\�i���e�B��Q�Ƃ́A�ȋ^���p�[�\�i���e�B��Q�Ƃ��Ă��A���疾�m�ȗ��R�⍪���Ȃ��A

���邢�͉��̊W���Ȃ��ق�̏����̏o�������珟��ɋȉ����āA�l����U�������A���p�����A

�ׂ����Ƃ������s�M����^�O��a�I�Ɍ������^���A�L���ΐl�W�Ɏx����������p�[�\�i���e�B��Q

�̈�ތ^�ł���B

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%84%E6%83%B3%E6%80%A7%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E9%9A%9C%E5%AE%B3 >>808 ���̎��X��

�z�������痣��Ȃ������̂��̂���w

�^�R�c�{�N�����O�[���͈̂�����q���������Ă��Ă��邩�瑼�ɍl���邱�Ƃ��Ȃ��̂��낤

���������^�R�c�{��������A

>>798 �Ő�p�X�����c�C�b�^�[��YouTube���Ƃ������Ă����ǁA�ǂ��Ȃ�����

������ŕs���⎹�i���Ԃ��܂��Ă���A�X�������a�ɂȂ��Ă߂ł����߂ł����Ȃ��ǂ�(��)

�V�Q�͂͂�o�Ă��Ă�(�}�W)

�^�R�^�R�ƃV���X�^�R�[���B�`�X����

>>809 ���[�`���[�o�[�ɂȂ�ɂ�

YouTuber�ɂȂ�ɂ́AYouTube�Ō��J���铮����B�e���A�ҏW���Ȃ���Ȃ�܂���B

YouTube�̃A�J�E���g�́AGoogle�A�J�E���g����������ɍ쐬�ł��܂��̂ŁA�������

���Ȃ��ł��傤�BYouTuber�ɂȂ邽�߂ɂ́A�B�e�@�ނƎB�e���������ҏW����

�Œ���̃X�L�����K�v�ł��B

https://mynavi-agent.jp/dainishinsotsu/canvas/2021/06/post-489.html#: ~:text=YouTuber%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81YouTube%E3%81%A7,%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

�^�R�c�{��������ɂ͈ꍏ���͂₭�o�Ă����Ă��炢�����Ƃ݂�Ȏv���Ă���悤�ł���(��)

55���g�̂����ACD24���܂����B

�i

>>816 ��葱���j

�E�`���C�R�t�X�L�[�u���y�Z���i�[�h�v��� �����c�A�I��

�@�����͔��ɗǍD�ŁA���y��̑��������������Ă��܂��B

�@���t���ǂ��̂ł����A�~�������ΏI�Ȃł͂����ƃA�b�`�F�������h���~�����������ł��B���ASP�p�^���Ƃ����Ă͎d���Ȃ��ł��傤�B

�E���n���E�V���g���E�X2���u�s�`�J�[�g�E�|���J�v�O���b�P���V���s�[������A�Ȃ�

�@�����̓O���b�P���V���s�[�����肪��ςɗǍD�A�Ȃ��̕��͔Ֆʃm�C�Y������܂��B

�@�����t���ʁX�̃e�C�N���Ƃ������Ƃ͂����m�肵�Ē����Ȃ�܂����A���t�͂܂�őo�q�̂悤�ɂ�������ŁA��������̂��ނ��ł��B

�E���[�c�@���g�u���J�v��� ��̏����̃A���A�u�|����Ȃ��ėǂ��̂ł��A�䂪�q��v�A�u�n���̕��Q�͂킪���ɔR���v

�@�����́A�m�C�Y�͖����̂ł����A�̎胊�b�v�̉̂̃t�H���e�B�b�V�����}�C�N��������ꂸ�A�������̉����ꂪ����܂��B

�@���t�́A���̐������̂��o�����Ƃ��������A���b�v�̍ō����̓W����A�Ƃ��������ł��B

�@���J�̃A���A�A�p�p�Q�[�m�́u���͒��h���v���A�����ł͈����̐����ŁA�P�Ƙ^���ł͑P�ʂ̐����ʼn̂���̂͂悭���邱�Ƃł��B

�@�������A���b�v�́u�n���̕��Q�v�ŁA���炩�ɖ�̏����̈����̐������̂��o���Ă��܂���B

�@�u���͒��h���v�Ȃ�Ƃ������A���̃A���A�ň����̐������o���̂������A�Ƃ����̂͂������Ȃ��̂ł��傤���H

���āA����CD�̖ڋʂ̓`���C�R�t�X�L�[�̌����ȑ�4�Ԃł��B���[�i�[�͑O�}�X�^�[���特���ɍא�e�[�v���g���n�߂܂������c

>�`���A�i�E���X��

806�A807�A809 �͑S�ē���l���i�^�R�c�{�N�j�̏������݁B

������

���ƁA815���^�R�c�{�N�̏������݂����A812���������B

>>818 �����������I�ȏ؋��ł��ꏏ�ɉ����Ȃ����

���t�̐^�U������ɂ��������Ȗ�肾�Ƃ������ƁB

��{�I�ȉ��t�̗ǂ������͕ʂ̖��B

�o�C���C�g�̑��̖���

1.EMI���t�����F���̑����X�^�W�I�^������`�����X����

�@�����ߌ��Ƃ��ă��b�O���Ȃ̏o�������o�C���C�g�ƃ��c�F������2�ɍi��

�@�Ȃ̃V���o���c�R�b�v�̋����ӌ��Ńo�C���C�g���̗p

2.�t�����F���̃��C���^���̃����[�X�̓o�C���C�g�̑�オ��

�@����ɂ�胉�C���������_�i�����ꔭ�@��������ʂɏo��

3.EMI���o�C���C�g�̘^������Ɛ肵�Ă���

�@���C���Ŗ��Ɗ����������̓��n�[�T�������ŏC��

�@����͓����̘^�����@�Ƃ��ĕ��ʂ̎�@��

�@1960�N��ɉ����O���u�����K�̎����^���v�ƌ��y���Ă���

4.���C�����_�Ƃ����}�����Ƃ�������ĕҏW�s�ׂ͂���ɏ�h��

�@���C�����t�ł��邱�Ǝ��̂������̊j�S�Ƃ����F�����ł܂�

���x�o��SACD�̃o�C�X���A���̂��߂���������Ȃ�

SACD�ŏo������ɂ́A�Œ�I���t�F�I�ȏ�̉����łȂ��Ƌ�����

>>819-851 ��ϗD�G�ȃ^�R�c�{�`�F�b�J�[���������̗l��(��)

�^�R�^�R�p�j�b�N���o�Ń^�R�c�{����o�Ă�����Ԃ��������Ċy�����

�u��\�v���X���o�Ă�����哖����ƌ������Ƃ�(��)

55���g�̂����ACD25���܂����B

>>823 �X�E�F�[�f���֒��p���ꂽ���̘̂^��������������o�C�G�������������̉���������ꂽ�I���t�F�I�Ղ�艹�������Ȃ�͔̂������Ȃ����낤�B

SACD�Ŕ�������̂͒P��SACD�̕������^���Ԃ��o���邽�߂��Ǝv����B

�S��85��������SACD�łȂ���P���Ɏ��^�o���Ȃ����߂��Ǝv����B

����BIS���甭�������SACD�͉����͊��ҏo���Ȃ��̂ŁA���̂��߂̎����Ǝv�������������Ǝv���B

�ǂ���55���g�̈Ӑ}���A�ŐV�̃��}�X�^�[�Ƃ����G�ꍞ�݂���

>>826 �u�܂��s���Ȃ��p�X�����ĂĎ��̌o�܂����m���Ă�낤���H

�c�C�b�^�[���������HYouTube�ɂ��邩�H�v

��

>>828 �@���ہA�����55���g�ŏ��߂Ė��炩�ɂȂ����������������ˁB�f�B�X�R�O���t�B�̍������������ꂽ�̂͑傫���Ǝv���B

�����ł̓A�}�`���A�ɂ��瑊��ɂ���Ȃ��đ�p�̃A�}�`���A���܂��炩���Ďw���҃J�����u���Ď��Ȏ������Ă�v���̎w���҂���

�������̏Ǐ����Ɍ���Ă��镶�͂ł��ˁB

���˂����݂ǂ���͂�����ł����邪�A�܂�

>>826 ���������肾�ƁA�{�l����̏������݂��ƌ��ߕt����A�^�I�J�����܂Ɍ������邪

�܂����^�R�c�{�������������ȃA�^�I�J���Ƃ�(��)

>>831 ��p�X�����c�C�b�^�[��YouTube�ŕs���⎹�i���Ԃ��܂����

�ǂ���������^�R�c�{�̒��ł������Ă邾���Ȃ�A������A�^�I�J�ɂȂ��

>>827 >�S��85��������SACD�łȂ���P���Ɏ��^�o���Ȃ�

�m���ɂ����ł����A���̓_��Y��Ă��܂���

��H

>>835 CD�w��85���l�ߍ��ނ炵����B

�ǂ����Ō����B

>>827 ����̂̓Z���^�[��(�I���t�F�I)�Ɠ����̔��H

�ł����ꂪ�{�ԁH

12���܂ł܂��܂�����(��)

>>827 ����A�����ƁAEMI�ՂƂقړ��ꉉ�t���Ǝv���B

�o�C�G���������̃e�[�v�̓��n�[�T�����Ǝv���B

�o�C�G���������̉����ō��ꂽ�Z���^�[�Ղɂ͓r���Ńe�[�v���q�����悤�ȉӏ��������ȁB

>>839 �e�[�v�̎��^���Ԃ̖�肶��Ȃ��H

1955�N�̎��_�ŋU���i���n�[�T���j���o������A�o�����Ȃ��H

55���g�̂����ACD26���܂����B

�t���g���F���O���[���ăh�C�c���y�̌����̂悤�Ɏv���Ă��邯�ǁA���͓����Ƃ��Ă͑������p�[�g���[�L����

�ł��^�R���̃X���������ƊĎ����Ă��H

�����ƁA�^�R�c�{�N�̈����͂����܂ł�(��)

>>841 �o�����

EMI��1955�N�Ƀo�C���C�g�̑�X���������ɂ��̉��t�Œ��������O����������h�C�c�ł��٘_���o�Ȃ������̂�����AEMI �Ղ��{�Ԃ̘^�����낤�Ǝv���B

�w���҃t���g���F���O���[�������̂����V�x���E�X���낭�ɏЉ�Ȃ������̂�

>>841 �o�����B

�����O��1968�N�̒����ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u�t���g���F���O���[�ɂ��x�[�g�[���F���́w�������ȁx�̃��R�[�h�i�G���W�F���j�́A

�����K�̎����^���A�Ƃ�������̂ŁA���O�̊P�Ȃǂ������Ă���v

�����Ƃ����t���̂��̂͑�ϕ]�����Ă���

�u���́i�o�C���C�g�́j���t�̓��_�I�Ȕ��M���́A

�����ł��A�����������R�[�h�ŏ��L�ł���ō������́w���x���v�킹��v

�Ƃ��L���Ă���B���C���ł��邱�Ǝ��̂͂ǂ��ł������̂��B

�ǂ������`��ő����K�̎����Ƃ����������͍��ł͕�����Ȃ���

�uLP�Đ����u�̓t���g���F���O���[�ƃ��R�[�h�ʼn�b����}�́v

�Ƃ܂Ō������l�Ȃ̂ŁA����Ȃ�̏��\�[�X�������Ă̂��Ƃ��Ǝv���B

�ނ����C���̃t�����F�������R�[�h�Ƃ��ĔF�m���ꂽ�̂�

�����1970�`90�N��̃t�����F�����@�����̃��b�V����

21���I�ɓ����ĕ��������̃I���W�i���e�[�v�����J����

>>848 �Ȃ�قǁB����͗L�͂ȏ��ł��ˁB

����σZ���^�[�Ղ��A�{���̃��C�u���B

�{������Y�̃��W�I�ԑg�ŁA���s�s���̍L�㎁���x�[�g�[���F����5�Ԃ��o�[���X�^�C���A�J�������A�t���g���F���O���[�ł̈Ⴂ��������A�{������Y�̓t���g���F���O���[�̃^������ō��ɗǂ��Ɛ�^�������B

>>850 �ł��^�R�c�{�N(�X�e�C����)���̃X���������ƊĎ����Ă��H

�{���Ă邵�������������Ă邩�m���ĂĔ������邩��w

>>849 �u���[���X2�Ԃ̃��C����EMI���烊���[�X���ꂽ�̂�1974�N����

55���g�̂����ACD27���܂����B

>>857 >�]���ՂɂȂ������y�͊Ԃ̃C���^�[�o�������^����Ă��܂�

���A�����Ȃ�ł����@�m��Ȃ������ł�

�莝���̂b�c�Ŋm�F����ƁA������CDC�K�i�iCDC-7470812�j�́A

�y�͂̃C���^�[�o���́A���ׂăJ�b�g����Ă��܂����A

2010�N���}�X�^�[���ƁA�P�y�͂ƂQ�y�͂̃C���^�[�o���̂݁A

���킴��Ɖ��m�C�Y�����^����Ă��܂���

�ŐV���}�X�^�ɂ�����A�y�͊Ԃ̃m�C�Y���C�ɂȂ�܂�

BIS�ՂƂ̔�r���҂��������ł�

>�i���������Ă���55���g��LP�����S�����������S�Œቹ�������Ă��Ȃ������猙���Ȃ��B���ȗ\��������c�j

>>859 �}�W�ł���

����������A���܂ЂƂ����ɂ��Ď��ꂪ���������̂ŁA

�C�ɂ��Ă܂����@�g���X�^���ƃC�]���f�S�Ȃɂ��ẮA

�͂�����Ɓu�O�̃��}�X�^���D�݁v�Ƌ��Ă����̂ŁE�E�E

����ς肻���ł�����

���̂�������₷�����Ăȁi�����j

>>860 �q���g�F

>>711 �@

>>717 �@

���������������ɂ͌l��������܂�

���I�y����@���Ȃ͒�������̂Ŗ���

�uLP����ȍ~�̃��m�v��

����SACD�ŃX�s�[�J�[�O4�`5m�̈ʒu�ł���Ȃ�̉��ʂŒ����̂��l�I�Ƀx�X�g

�V�Ղ��ƒ��̏o�����̑���Ȃ�������ƁA�C���z�������肾�Ƃ����̂�������Ȃ����C���z��������

54�N�̉^���������傢������ׂ��Ă݂���

�F�삪�ǂ��v�����͊W�Ȃ�

>>845 ���O�̐��͕̂������Ă���(��)

�ϑԂƂ����V�F���w���A�N�����y���[�A���ƒN�������H

��������Let It Be �X�y�V�����E�G�f�B�V����2021���Ă邯��

���T�C�Y�̃R���|��C���z�����Ɓu�y���|�b�v�Ŗ��邭�N���v�ȉ��̕��������f������̂���

���܂��ɉF��Ƃ������Ă�o�J�o��w

>>873 �����X�����A�o�J�͂��܂�����

�ނ��Ă邱�ƂɋC�Â���

�o�C���C�g�̑��

�o�C�G�����Ղ̓t�����F���D�݂̎w���ғ���̒��Â�1�{���^�̂悤�ȉ�

>>859 ���傦���I

���x�̃��}�X�^�[�Z�t�͉�������Ă���H���ꂩ�����̂��J�T�Ŏd���Ȃ��ł��B

����͂��Ă����A55���g�̂����ACD28���܂����B�u�o�C���C�g�̑�9�v�ł��B

�����́A���̔ՂɌ����Č����A�ǍD�ł��B�����ƒቹ����������������ł��傤������ŏ\���ʗp���܂��B

�Ղɂ���Ă͑��y�͍Č����̃e�B���p�j���ł̉��ʂ��i���Ă�����u����̉́v�̃��t���C���̍������ォ�����肵�܂����A

���Ղł͂���Ȃ��Ƃ͂���܂���ł����B

���t�́A���y���̂��̂Ɍ����Č����A���������]�X���邱�ƂȂǎc���Ă��܂���B

�������̘^���ɂ́A�����A���t�̑��Ɂu�ҏW�v�Ƃ�����肪���݂��܂��B

�ҏW�ɂ��ē��Ղɂ��Ȃ�̋^����������̂ŁA�w�b�h�z���ł�����x���������A���̒��g��������Ɛ������Ă݂܂��B

����͎���i�����H�j���e�ɂāA�Ƃ������ƂŁB

����A�ӊO�ƍD�]���ł���

�����Ɛh���ł���Ǝv�����̂�

>>875 �����ɋC�Â��Ȃ��̂��^�R�c�{�N�̂������Ⴓ(��)

�������g�̊���}������Ȃ��q��������������Ȃ�ȂƎv��w

�ق��B�����n�Q�A�^�R�W�W�C�A�Z���^�[���͂�����ւǂ����B

���������y�t���g���F���O���[�Z���^�[�z

http://2chb.net/r/classical/1635510807/ �A�^�I�J�����n�Q�̃^�R�c�{�W�W�C��A�悩��������Ȃ���

���ꂩ���

>>880 �̃����N��̑���œ�������ւ̌l�I�Ȏ��i�ƕs���s�����Ԃ��܂��邪����(��)

�킩�����ȁI

�^�R�c�{��A�������̃X���ɍs���Ă������

>>802 �x�[�g�[���F��4�ԑ�1�y�͂̕ҏW�~�X��?

https://furtwaengler.org/download/RundfunkSenAuf.pdf ���A���t��̓��t������Ă�����A�ǂꂪ�{�����B

1947.05.24�@BPO�@NWDR�@

Beethoven: Egmont Ouv., Symphony #6, Symphony #5

1947.05.25�@BPO�@RIAS

Beethoven: Symphony #6, Symphony #5

1947.05.26�@BPO�@Germany&NWDR

Beethoven: Egmont Ouv., Sym #6, Symphony #5

�����Ă�̂�5/25��RIAS�����Ƃ����Ƃ��낾��

>>885 ���������Ă��ꂱ�꒲�ׂĕҏW�~�X�̉ӏ���˂��~�߁A�ǂ߂����Ȃ��y�����ɂ݂Ȃ���A���߂�CD23���܂����B

���_�́u�����Ă��Ȃ��v�ł����B�����E�x�����������āA��̂߂�悤�ɉ��y���i�s���܂��B

���}�X�^�[�Z�t���A���̉ӏ��i��1�y��141���߁A143���߁j�Ɍ���������A�Ƃ����������̂�m��Ȃ������̂ł��傤���H

�������Ղ���N�����̂����ڂ��ď]����LP�p�e�[�v���g�����̂ł��傤���H����Ƃ��������Ղ͔p���ς݂ł�ނȂ��̂ł��傤���H

�Ȃ��A�^�[������o���E�B�[���t�B���Z�b�g�̒���FURT1085�Ɏ��^�̂��̉��t�́A���̉ӏ��������Ă��܂��B

����͂��Ă����ACD28�i�o�C���C�g�̑�9�j���w�b�h�z���ŕ��������܂����B�ҏW�ɋ^������������߂ł��B

�^��_�́A�܂����̉��t���{�ԂłȂ��Q�l�v�����Ɖ��肵���ꍇ�A

�E�����̊W�҈ȊO�������Ȃ������͂��̃Q�l�v���ŁA�`���ɂ���قǐ���Ȕ��肪�����Ă���̂͂Ȃ����H

�@�����̉����F�`���̐���Ȕ���͌ォ��\������B�r���Ŕ���̎����ς���Ă��鏊������B

�E�I����̐���Ȕ���͏��l���ł͏o���Ȃ��̂ł͂Ȃ����H

�@�����̉����F�I����̔�����\��t���ł���B�w�b�h�z�����Ɩ��炩�ɐ�p���̍��Ղ��������邵�A����ȏI�������ꂽ�璮�O�͈�u�������ɂƂ��A�����ނ�ɔ��肪�N����͂��ł���B

�E����������\���������Ƃ����Ȃ�A����u���Ă������ׂ��Ō�̈ꉹ�̃Y���������Ă��Ȃ��̂͂Ȃ����H

�@���̉����F�����̐�\��Z�p�ł́A�Ȃ̓r���Ő�\�������͎̂���̋Ƃ������̂ŁA���y���t���̂͐�\�肵�Ă��Ȃ��B

�i�����X�ɑ����j

�i�O���X��葱���j

�����̎w���҂Ƃ��Ă̎�����ے肷�鏑�����݂ɁA�Ȃ����������邩�������o���Ɣ��_���܂��B

�Ȃ��A���̂ւ�Ŋ��Ɂu�ʃX�����Ă�v�ƌ����Ă��ł��ˁB

������l����A���̂ւ�ŗ��Ă�ׂ��������̂ł��傤�ˁB

244 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/07/27(��) 06:56:23.30 ID:kXiadRJS

�^�R����͉��y�Ɓi�w���ҁA�w���ҁj�Ƃ��Ă̓S�~

���R�[�h�}�j�AYouTuber�Ƃ��Ă͗L�\

���Ă��Ƃ�FA�H

246 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/07/27(��) 08:34:45.83 ID:dG3sX6g8

>>244 ��l�̉��y�Ƃ��S�~�Ă�肷��̂ł����

���̎w���҂̉����ĉ������ł��邩��������Ȃ���

�܂��������Ȃ��ŃS�~�Ă�肵�Ă��Ȃ�����H

249 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/07/27(��) 08:54:49.28 ID:i33Q8EM+ [3/4]

�W�����A�[�h����w�����Ăǂ����̃X���ɏ����Ă���������

�Ă�����Ȃɂs������̖{�Ƃɂ��Č�肽���Ȃ�ʂɃX�����Ă����������Ǝv������

�����덪���������ė�����������ł���l�͂��Ȃ��̂ł��B

331 ���O�F�������̓J�̗x��[] ���e���F2021/08/19(��) 17:48:46.96 ID:GneMfZ9F [4/4]

>>329 ���ɓI�Ă���B

�o���҂���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������B

332 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/19(��) 18:20:03.67 ID:mcbhKgcZ [2/2]

>>331 �ł͋M���Ɏ��₷��B���̂悤�Ɍ�������ɂ́A�������w������

�I�[�P�X�g���̉��t�̓�����M���͌��Ă���Ƃ������ƂɂȂ��ˁB

����ł��A�ǂ̓���̂ǂ̕����Ɂu�������悤�Ƃ���Ɨ������痐���v���Ƃ�

��̗Ⴊ����̂��A�����Ă����B�����url�Ɖ������b�̏��Ȃ̂��B

���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ����A���������Ȃ��ōD�������

���ƌ�����������Ȃ�ˁB

338 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/19(��) 23:18:28.12 ID:/kePqBnL

>>332 >���͕ʂɓ�������̃t�@���ł����ł��Ȃ���

��

���l�ɂȂ肷�܂������肾�낤���{�l�o���o������w

340 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/20(��) 00:11:36.07 ID:kiM33CqM

��p��20�N�����Ă��̒�x�����Ⴈ�b�ɂȂ�Ȃ�������

341 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/20(��) 01:27:19.50 ID:ocXj6GjH [1/2]

T�͎����ɂƂ��ēs���̈���youtube�R�����g���������ƍ폜���ďL�����ɊW�����Ēm���Ղ肷�锖�����N�Y

344 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/08/20(��) 11:19:48.30 ID:+ppjeLsN

Youtube��T���̎w���݂Ă݂����Ǎ����ȁB

���M�Ȃ����ȃt���t���Ȏw���A���t�̓w���w���B

�_���_�����B

���x���딚���Ă��݂܂���B

420 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/09/01(��) 19:57:36.04 ID:Orlk6ajM [5/7]

�u�J�b�R�����U������Ă�Ƃ���v���u�U��グ�ŗ������������Ƃ��Ď��s�����Ƃ���v

�����ł��B

421 ���O�F�������̓J�̗x��[sage] ���e���F2021/09/01(��) 20:29:40.58 ID:Orlk6ajM [6/7]

>>388 �����ł̓~�X�^�[������

>�Ⴆ�t���[�Y�̏I���ŏ����e���|���ɂ߂悤�Ƃ���

�ƌ����Ă���B���m�Ɏw���҂������̈ӎu�Ńe���|��ς��悤�Ƃ��Ă���s��